Di Grazia Musso

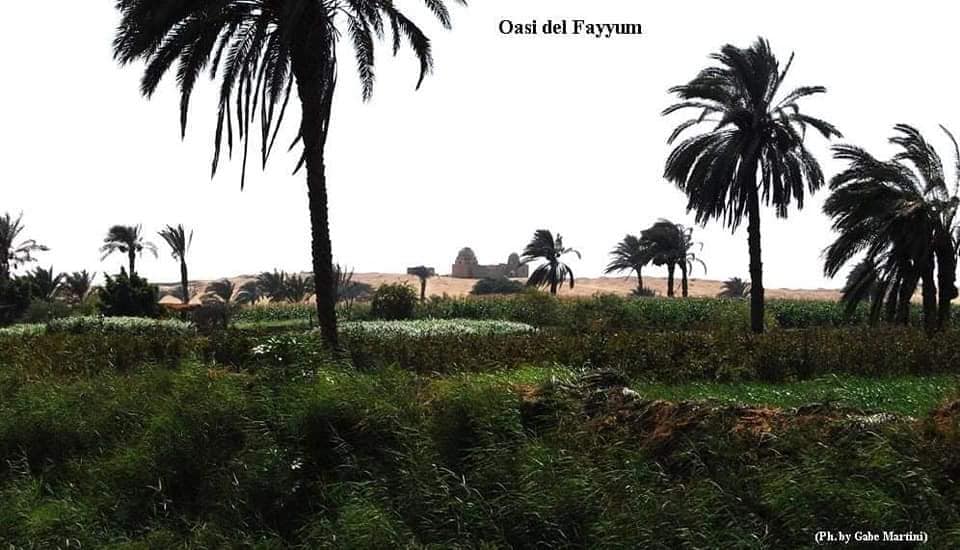

È una vasta oasi egiziana generata dal canale del Bahr Yusuf che si getta in una depressione che arriva a 45 m. sotto il livello del mare, creando i il Lago Quarum, l’antico Morris,, dalle acque salate.

In epoca egizia vi erano vaste paludi con una lussureggiante vegetazione e con abbondante e variegata fauna che ne facevano, ancora in epoca storica, un’ottima zona di caccia, privilegiata dai faraoni.

Il nome Fayyum viene dall’espressione usata dagli antichi Egizi per descrivere ” la regione del mare” (ossia il lago) pa tesh en pa iam.

In copto pa – iam divenne Phiom, “Il lago”, da cui deriva Fayyum ; un altro nome utilizzato dagli antichi Egizi fu To-She, il “Paese del Lago”.

La divinità principale del Fayyum era il dio-coccodrillo Sobek, che fu venerato sotto molte forme e molti nomi, specie in Epoca Tolemaica e Romana.

Nel Medio Regno i faraoni della XII Dinastia intrapresero una colossale opera di bonifica dell’oasi.

In Epoca Tolemaica la superficie coltivabile aumentò ulteriormente e si moltiplicarono fiorenti cittadine o villaggi agricoli, le cosiddette komai.

Tolomeo II vi insedio’, in posizione privilegiata, veterani e Greci del Delta, che introdusse la coltura della vite.

L’area prospero’ per secoli, finché, a causa dell”abbandono amministrativo in cui si dibatteva l’ Egitto del III secolo d. C., il lago, mal alimentato, si ridusse alle odierne dimensioni.

Le città furono i gran parte abbandonate, e le sabbie divennero padrone di molti campi.

La regione è ricca di siti archeologici.

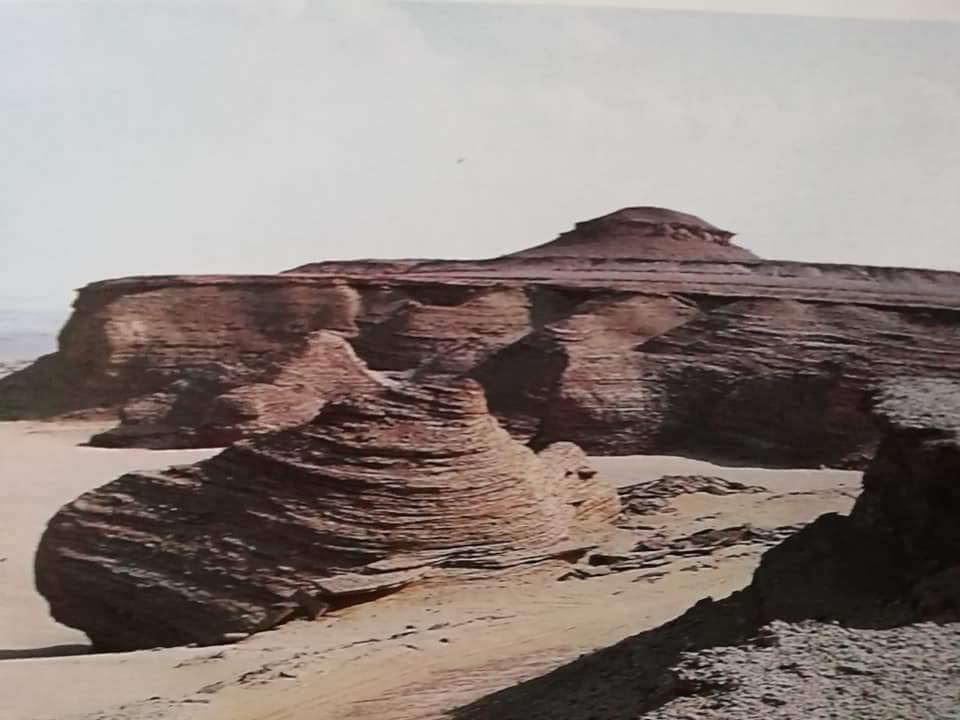

Nell’area settentrionale del Fayyum si trovano gli importanti siti preistorici noti come ” Kom K” e “KomW”, dove lavorò Caton Thompson.

Assieme ai siti scavati nell’area di Qars El Sagghah dalla missione di Cracovia e, sul vicino altopiano, da Wendorf, essi hanno permesso di far luce sulla vita degli antichi abitanti della zona che alla fine del Paolitico è nel Neolitico crearono delle culture proprie, chiamate Qaruniano ( 8100 a. C. circa), Fayyumiano, Moeriano ( V e IV Millennio a. C.).

Fonte : Dizionario Enciclopedico dell’antico Egitto è delle città Nubiane – Maurizio Damiano – Appia – Mondadori.

Fotografie:

- Piero Cargnino

- Massimo Limoncelli edizioni Phaidon

I ritratti del Fayyum.

Sull’argomento vedi anche:

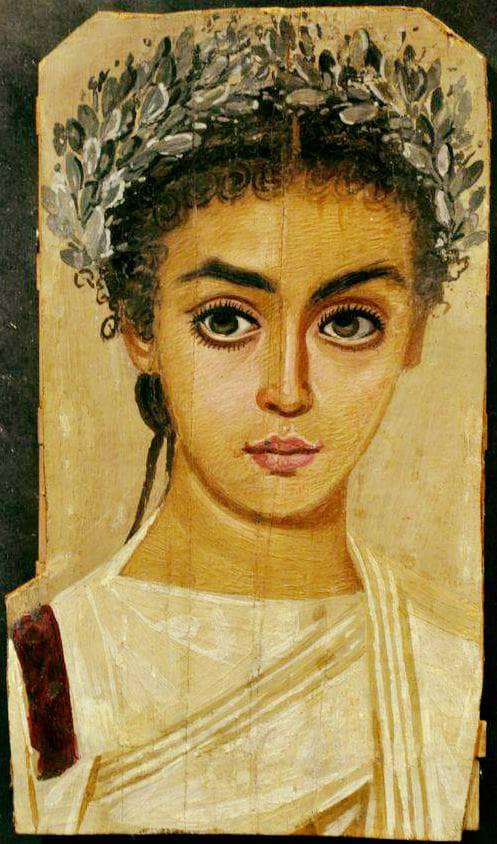

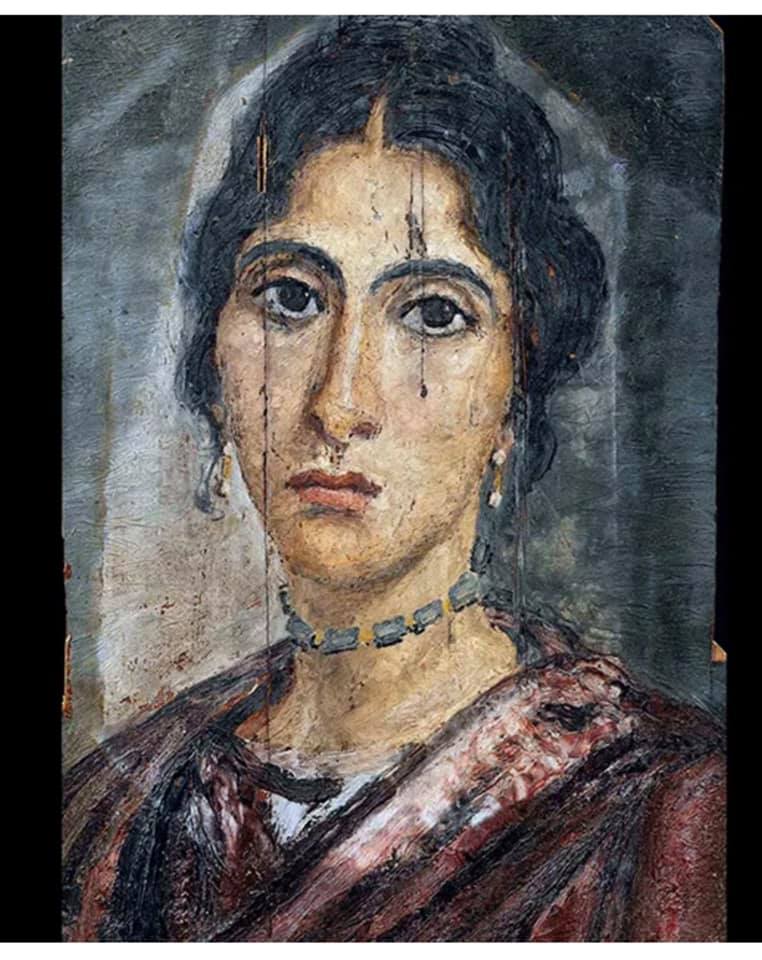

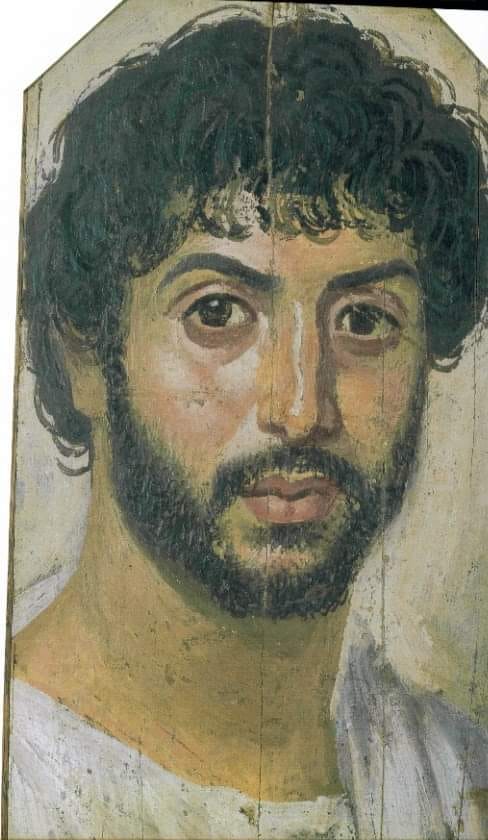

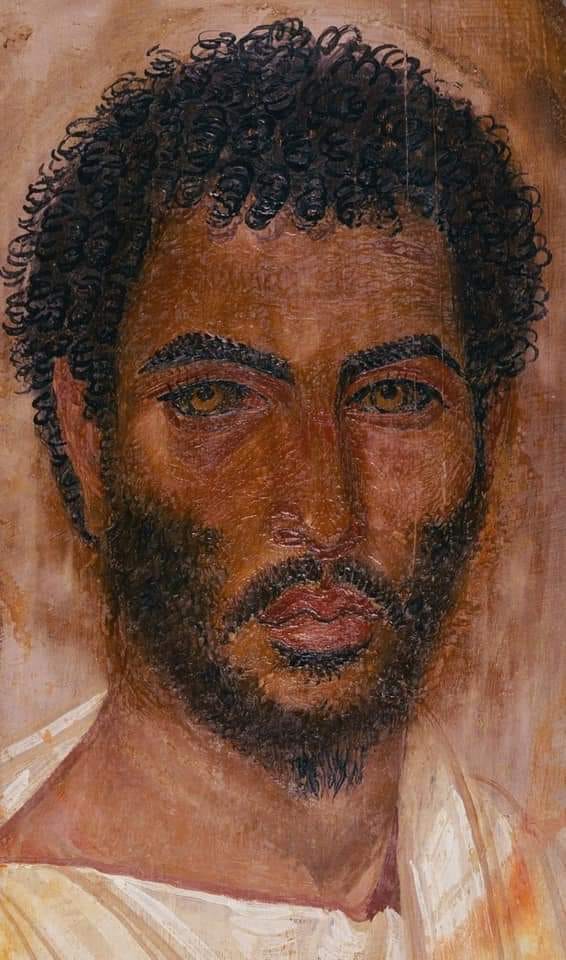

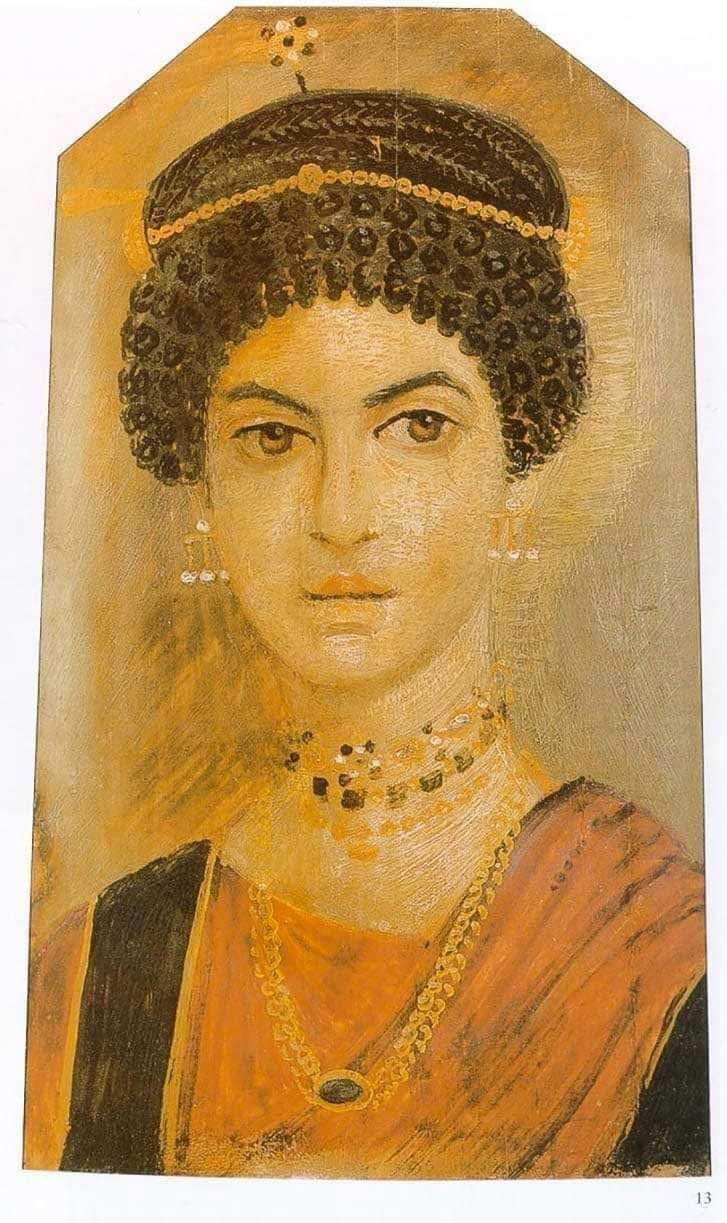

La serie di dipinti noti come ” ritratti del Fayyum”, dalla zona di maggiore diffusione del genere è un ricco corpus di volti dipinti su legno, risalenti all’epoca imperiale, che venivano inseriti all’altezza del viso, tra le bende delle mummie o sui sudari di lino che le ricoprivano.

Le usanze religiose e funerarie di tale pratica sono radicate nella lunga tradizione del sarcofago antropomorfo ma riflettono lo stile romano per la ritrattistica e il realismo iconografico.

A partire da Tiberio (14-37 d. C.), la produzione dei ritratti si affermerà finito alla fine del IV secolo d. C. come l’espressione artistica migliore della cultura egizio-romana.

Le tecniche pittoriche sono essenzialmente due: la tempera, che usa pigmenti mescolati con un collante solubile in acqua, e l’encausto, che invece prevede l’applicazione del colore emulsionato con cera fusa e calda.

Accanto ai ritratti dipinti su legno, continua la produzione delle maschere da mummia in cartonnage sviluppata nell’ Epoca Tolemaica ; il genere tendeva a con formarsi a tipologie convenzionali e prive dei tratti individualizzanti , ma dall’inizio dell’ Epoca Romana si ripetono nuove soluzioni tecniche e stilistiche, usando nuovi materiali, come il gesso.

Dall’ Epoca Romana, i due sessi sono differenziati dalle parrucche, gioielli e dai tratti somatici, la testa a volte è rialzata rispetto al busto, i volti sono generalmente quelli dei nuovi coloni, dei centurioni e delle loro famiglie.

Nella scala sociale, i romani erano l’élite , la minoranza privilegiata e facoltosa rispetto alla maggioranza dei nativi e agli Elleni, cosi erano definiti tutti i non – Egizi residenti in Egitto.

Osservando una pratica in uso in tutte le province romane, si facevano ritrarre secondo le mode correnti nella capitale dell’ Impero: dai monili alle acconciature, dal taglio della barba alla foggia dei vestiti, ogni dettaglio può contribuire a datare questi dipinti.

Non è chiaro se i ritratti fossero eseguiti in vita o dopo il decesso; la prima ipotesi è difficilmente sostenibile nel caso di bambini o adolescenti, e anche gli esami radiologici hanno rilevato sostanziali concordanza tra l’ età del defunto e il suo ritratto.

Dai segni di cornice individuati su alcuni pannelli si ritiene che i dipinti, al momento della morte della persona, fossero portati in processione e restassero poi appesi nelle case, come lari domestici.

Si suppone che anche le mummie seguissero la stessa sorte, esposte in apposite ” camere degli antenati” prima della sepoltura.

Sono noti anche modelli di sarcofago ad armadio, con ante apribili per consentire la visione completa della mummia.

Dei ritratti esistono anche varianti regionali, nello stile e nel profilo superiore dei pannelli : arcuato, tagliato agli angoli o seguendo la linea delle spalle, a seconda della tradizione locale di Hauara, er-Rubayat e Antinoopoli, per fare un esempio.

Attualmente, il numero dei ritratti del Fayyum ha superato il migliaio, tra pannelli interi e frammenti, e le ultime scoperte a el-Hibe, presso Tebe, e a el-Alanein, sul Mediterraneo, confermano la capillare diffusione di un genere artistico praticato con chiara aderenza alla realtà fisica da anonimi ” fotografi” ante litteram della tarda antichità.

Fonte e fotografie

I Tesori dell’ Antico Egitto nella collezione del Museo Egizio del Cairo – Maria Sole Croce – fotografie di Araldo De Luca – National Geographic – Edizioni White Star

Foto dal Web