Di Luisa Bovitutti

La piramide di Micerino misura 103 m. di lato e 62 m. in altezza ed è quindi grande solo un decimo rispetto a quella di Cheope; nonostante ciò essa era un vero gioiello, in quanto fu costruita con blocchi di dimensioni maggiori ed era rivestita almeno per la parte inferiore di granito rosso di Assuan, una pietra pregiata, molto dura da lavorare e che veniva cavata a più di 850 Km dalla capitale.

Oggi rimangono solo alcuni tra i corsi più bassi del rivestimento, il cui saccheggio cominciò già dal V secolo d. C. e continuò fino al XIX secolo, quando Mohammed Ali Pasha se ne servì per costruire l’arsenale di Alessandria (e dire che è considerato il padre dell’Egitto moderno!!!!).Sul lato nord i corsi rimasti sono in blocchi appena sbozzati di calcare bianco di Tura, la cui cava era molto più vicina a Giza; per questo si pensa che il sovrano sia morto prematuramente, costringendo il figlio Shepseskak, suo successore, a finire il monumento il più in fretta possibile, anche a scapito della qualità dell’opera, recuperando i materiali in una zona più comoda.

Per questo, probabilmente, anche il tempio per il culto funerario del faraone defunto annesso alla piramide fu realizzato con mattoni a crudo che si deteriorarono velocemente tanto che oggi sopravvivono solo le fondamenta di pietra (per informazioni più dettagliate sulla piramide leggete l’articolo di Piero Cargnino a questo link: https://laciviltaegizia.org/2021/01/28/la-piramide-di-micerino/).

L’ingresso originario della piramide, che è quello che ancora oggi si utilizza, venne scoperto il 29 luglio 1837 dall’ufficiale britannico Richard William Howard Vyse e dallo studioso John Sea Perring.

I due non erano archeologi professionisti, e non andarono troppo per il sottile: entrarono nella breccia aperta nel 1196 da Uthman Ibn Yusuf, figlio del Saladino per cercare il leggendario tesoro del faraone e poi per tentare di recuperare i grandi blocchi da riutilizzare in altri edifici e da lì, continuando a farsi strada con l’esplosivo, trovarono il corridoio e l’entrata sul lato nord dell’edificio, a circa quattro metri dal suolo (per un bellissimo resoconto di tale impresa, si veda l’articolo al seguente link: https://analog-antiquarian.net/2019/04/26/chapter-8-menkaure-and-the-colonel/).

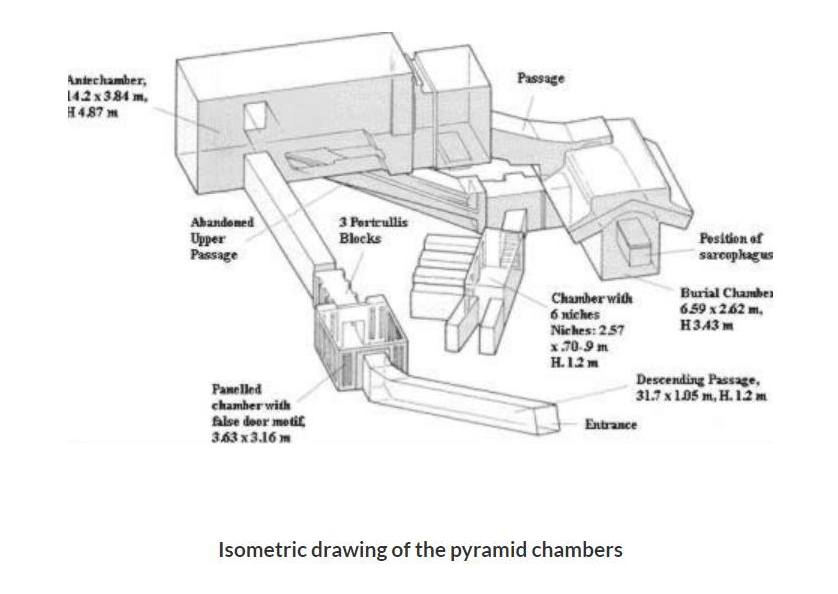

Oggi una scaletta moderna permette di immettersi nel basso corridoio discendente che conduce nel cuore della piramide: esso è rivestito di granito rosa, è lungo 32 metri, ha una pendenza di 26°, che costringe a camminare piegati o, ancora meglio, a percorrerlo come se si stesse scendendo una scala a pioli.

Pochissimi turisti si spingono fin qui, ed ancora meno si avventurano all’interno della piramide: noi abbiamo avuto la fortuna di essere soli lungo il tragitto fino alla camera sepolcrale (nella grande piramide – ora chiusa per lavori – e in quella di Chefren ci sono file ininterrotte di persone in entrata ed in uscita) e di apprezzare l’atmosfera solenne del luogo.

I riti funebri e la deposizione della mummia del sovrano nella tomba erano, come è logico, momenti di tristezza, ma nello stesso tempo segnavano la sua glorificazione definitiva, in quanto si riuniva agli dei e veniva assunto in cielo tra le imperiture Stelle Circumpolari, dove continuava a prendersi cura del suo popolo che continuava per secoli a mantenerne vivo il culto.

Il corridoio discendente arriva fino al basamento di roccia dell’altopiano nel quale è stato scavato il resto della parte ipogea della piramide e poi prosegue fino ad un piccolo locale rettangolare, in origine chiuso da uno sbarramento costituito da tre saracinesche di granito a caduta, avente il fine di precludere la strada ai profanatori.

Oggi sono ancora visibili gli alloggiamenti predisposti per le spesse lastre di pietra, a suo tempo frantumate dai ladri.

Da qui il corridoio si allarga a m. 4 x 4, continua a scendere per 13 m. e sbuca in una stanza di m. 10,48 x 3,84 x 4 e poi in un vestibolo decorato con bassorilievi a “facciata di palazzo” ed in un successivo ampio corridoio quadrato.

La sala decorata “a facciata di palazzo”. Con questo termine si indica l’elemento architettonico e figurativo che rappresentava in maniera stilizzata la facciata del palazzo reale. Esso ha avuto origine in epoca protodinastica, quando veniva inserito nel serekht dei re (l'”antenato” del cartiglio) come simbolo del suo potere ed ancora oggi, a Saqqara, sono visibili, ampiamente restaurate, le mura del complesso piramidale che richiamano monumentali facciate con rientranze, nicchie e sporgenze. Analogo motivo si ritrova anche nelle false porte di uso funerario. Durante l’Antico Regno era utilizzato per la decorazione esterna dei sarcofagi reali, considerati la dimora eterna del Faraone, che avrebbe continuato così a “vivere” nell’interno del suo palazzo.

Proseguendo dritti si entra in quella che sembra una camera sepolcrale (oggi definita “anticamera”), in quanto presenta al centro una fossa rettangolare atta ad accogliere il sarcofago ed in una parete si apre un corridoio cieco che sembra condurre all’esterno della piramide.

Forse questa stanza venne realizzata nella speranza di ingannare eventuali predatori, i quali, ritenendo di avere raggiunto la camera sepolcrale avrebbero potuto fermarsi: addirittura ho letto (ma non erano indicate fonti) che in queste false camere sepolcrali venivano collocati un modesto corredo funerario ed il cadavere di un poveraccio qualunque per salvaguardare l’integrità della mummia reale in caso di devastazioni.

Gli antichi invece continuarono a scavare e realizzarono un ulteriore corridoio in granito lungo 9 m., il cui ingresso si trova sul pavimento della stanza mascherato con lastre di pietra (oggi rimosse), che inizia in discesa, diviene poi orizzontale e sbuca nella camera funeraria, che viene così a trovarsi orientata sull’asse nord-sud.

Essa ha le dimensioni di m. 6,60 x 2,60 x 3,40, è rivestita di blocchi di granito connessi con estrema precisione ed ha un soffitto a doppia pendenza, la cui parte esterna a forma di tetto a doppia falda è visibile attraverso una grata posta nell’anticamera, e la cui parte interna è stata arrotondata in modo da farla sembrare una volta a botte.

Il sarcofago di Micerino, in basalto nero pesante due tonnellate e mezza e lungo 2,5 m., era posto al centro della camera ed era decorato con motivo a facciata di palazzo; esso è purtroppo andato perduto sul fondo del Mar Mediterraneo a causa del naufragio della nave che da Alessandria lo stava trasportando a Londra.

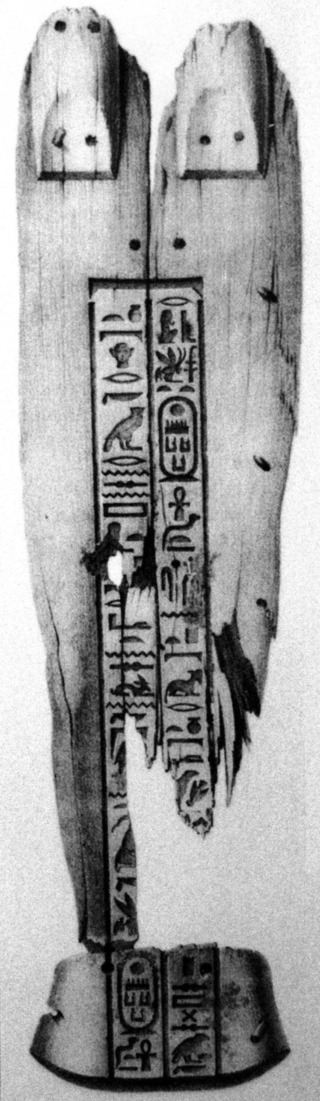

Nell’anticamera Vyse trovò pezzi di un sarcofago di legno (oggi esposto al British Museum di Londra), contenente i resti di uno scheletro avvolto in una stoffa di bassa qualità, che riportava la scritta in geroglifici: “Il Re dell’Alto e Basso Egitto, Menkhaura, che vive eternamente, partorito da Nut, erede di Geb, suo prediletto”, che permise di attribuire la piramide a Micerino.

Oggi si ritiene che il sarcofago risalga alla XXVI dinastia (periodo saitico) e che abbia sostituito l’originale andato distrutto, mentre le analisi e le datazioni al radiocarbonio C14 collocano le ossa ai primi secoli dopo Cristo, coincidenti con il periodo copto.

Sulla destra del corridoio si apre una scala discendente composta da sei gradini che conduce ad un locale di dimensioni più modeste che comprende sei nicchie dall’utilizzo incerto; alcuni ritengono che quattro di esse potessero servire per custodire i vasi canopi del Faraone defunto.

FONTI:

https://www.storieparallele.it/la-piramide-di-micerino

https://www.pyramid-of-giza.com/it/micerino-piramide/

https://guardians.net/egypt/menk1.htm

Le fotografie, ove non diversamente specificato, sono di Silvia Vitrò