E LA RIVOLTA EGIZIA DI INAROS E AMIRTEO

Di Piero Cargnino

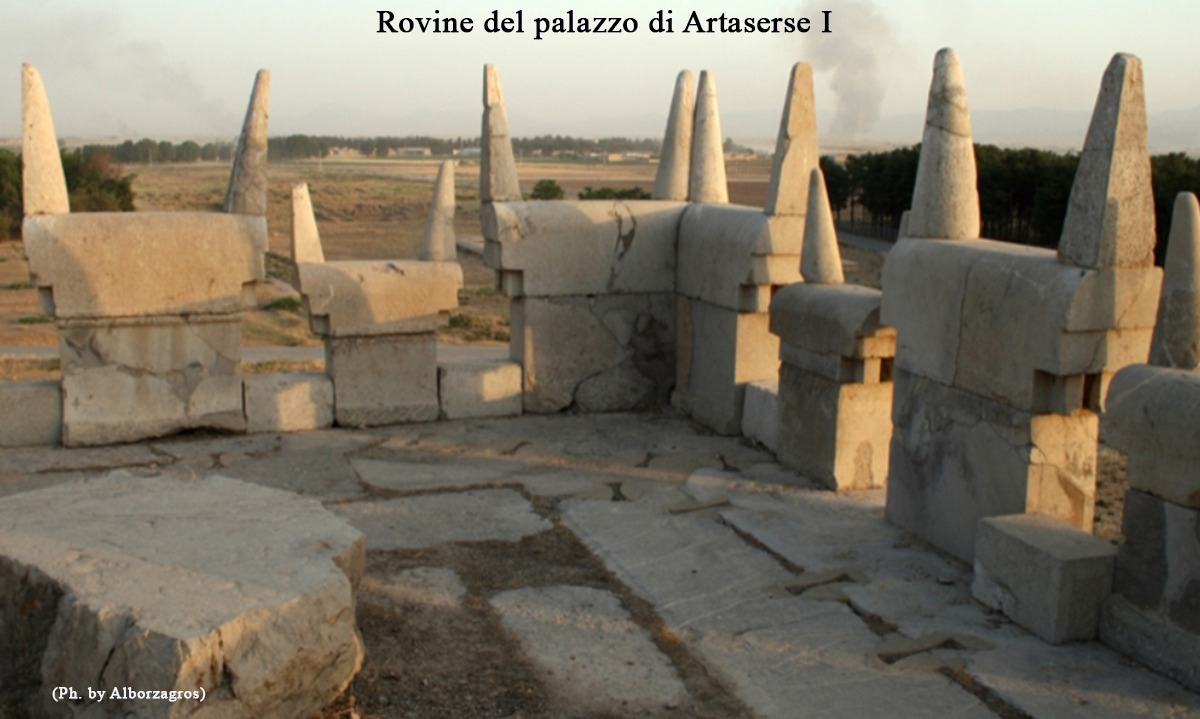

Artaserse I, figlio di Serse I, successe al padre, assassinato con il fratello maggiore Dario dal funzionario Artabano nel suo tentativo di usurpare il trono.

A tutti gli effetti fu anche il sesto faraone achemenide della XXVII dinastia egizia con il nome persiano di Artakhsassa (anche se parlare di titolo di faraone in questi periodi oscuri per l’Egitto non ha alcun senso). Per un amante della storia egizia è triste prendere atto che gli egizi non erano più in grado di esprimere il loro valore storico, culturale ed artistico, oltre che militare. Parlare di faraoni stranieri le cui dinastie, seppur nobili ed in grado di esprimere un livello di civiltà notevole, nulla hanno a che vedere con le dinastie egizie, neppure con quelle che, seppur di etnia straniera, regnavano sulle Due Terre ma soprattutto vivevano nel paese. Artaserse, come i suoi predecessori, forse non visitò mai la Valle del Nilo.

Di tanto in tanto però qualche anelito di libertà spirava anche in Egitto. Profittando della debolezza persiana seguita alla morte di Serse I, nella regione del Delta scoppiarono locali rivolte finché nel 460 a.C. avvenne un’aperta ribellione guidata da Inaros, il cui nome egizio significa “L’occhio di Horo [è contro di essi]”, figlio di Psametek, un principe imparentato con la decaduta dinastia saitica. Tucidide lo chiama “re dei Libu” con riferimento alle origini libiche della dinastia.

Inaros non si lasciò sfuggire l’occasione, dopo aver assoldato mercenari diede inizio alla rivolta dell’Egitto contro l’occupazione cui era sottoposto da sessant’anni. Con lui si schierò anche il governatore di Sais, il principe Amonirdisu (Amirteo) discendente della famiglia reale saitica annettendo il suo governatorato alla causa di Inaros. Intanto Artaserse I dopo aver consolidato la sua posizione di sovrano in patria, inviò in Egitto un’armata di 400.000 uomini con 80 navi guidati dal satrapo Achemene.

Neppure Atene, acerrima nemica dei persiani, si lasciò sfuggire l’occasione, inviò, in aiuto degli insorti, truppe di terra ed la flotta di oltre 200 navi, che si trovava a Cipro al comando di Caritimide di Cimone. I due eserciti, quello egizio-greco e quello persiano, si scontrarono a Papremi. I persiani furono sconfitti e lo stesso Achemene trovò la morte. Papremi era una città nel Delta del Nilo poco lontano da Xois; citata da fonti storiche ma a tutt’oggi non è stata identificata. Curiosità: racconta Erodoto che Papremi era l’unico luogo in tutto l’Egitto nel quale l’ippopotamo veniva considerato sacro. Nello scontro i persiani persero 100.000 uomini mentre il resto dell’esercito si ritirò a Menfi. La battaglia ebbe un seguito al largo dove la flotta ateniese con quaranta navi si scontrò con cinquanta navi persiane, i greci ne catturarono venti col loro equipaggio ed affondando le rimanenti. Finita la battaglia Inaros fece inviare al Gran Re Artaserse I il cadavere di Achemene. A questo punto Inaros poteva dirsi padrone di tutto il Delta ma non si attribuì i titoli regali. Forse però si montò un po la testa e diede l’assalto a Menfi che conquistò solo in parte. Artaserse I inviò nuovi rinforzi persiani guidati dal generale Megabizo che sbaragliò i ribelli i quali dovettero rifugiarsi nel dedalo di paludi del Delta del Nilo. I persiani riuscirono a catturare Inaros che deportarono a Susa dove nel 454 a.C. venne crocifisso (o impalato). Altre ribellioni scoppiarono durante l’occupazione persiana in Egitto ma quella di Inaros fu quella che lasciò una grande impronta nella storia egiziana. Persino Erodoto ne fu impressionato tanto che scrisse:

<<……..Nessuno ha mai recato maggiori danni ai Persiani di Inaros e di Amirteo…….>>.

Ma la rivolta egizia non finì così; Amirteo, che aveva trovato rifugio nelle vaste zone paludose del Delta nord-occidentale tornò a chiedere l’aiuto degli ateniesi i quali inviarono sessanta navi da Cipro. Queste però non giunsero mai: durante il percorso scoppiò un’epidemia tra i marinai ed il comandante Cimone perse la vita e di conseguenza la flotta non proseguì ma fece ritorno a Cipro.

Finì così nel nulla l’ultimo anelito egizio di riconquistare la sua indipendenza. Rassegnati, gli egizi si trovavano ora governati da una pacifica satrapia che si affermò nel 448 a.C. con la pace di Callia che poneva fine, per il momento, alle ostilità tra la Grecia e l’impero achemenide.

Con la nomina del nuovo satrapo Arsame, si instaurò un periodo di pace e prosperità economica conciliante con la popolazione egizia; Arsame restituì a Tannira, figlio di Inaros ed a Paosiri, figlio di Amirteo, la direzione dei distretti di cui erano originari.

Ostile come sempre ai persiani, Erodoto, che in questo periodo storico compì il suo viaggio in Egitto, afferma che non fu comunque un atto di benevolenza ma semplicemente un uso dei persiani presso le popolazioni sottomesse. Giungiamo così al 424 a.C. quando Artaserse muore lasciando il trono al figlio Serse II.

Fonti e bibliografia:

- Franco Cimmino, “Dizionario delle dinastie faraoniche”, Bompiani, Milano , 2003

- Salima Ikram, “Antico Egitto” , Ananke, 2013

- Artaserse in “Dizionario di storia”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2010

- Edda Bresciani, “L’Antico Egitto”, De Agostini, Novara 2000

- Toby Wilkinson, “L’antico Egitto. Storia di un impero millenario”, Einaudi, Torino, 2012

- Federico Arborio Mella, “L’Egitto dei faraoni”, Milano, Mursia, 1976

- Alan Gardiner, “La civiltà egizia”, Torino, Einaudi, 1997

- Pierre Briant, “Storia dell’impero Persiano da Ciro ad Alessandro”, Fayard, Parigi, 1996

- Franco Mazzini, “I mattoni e le pietre”, Urbino, Argalia, 2000

- Jurgen von Beckerath, “Chronologie des Pharaonischen Agypten”, Ed. Zabern, 1997

- Kenneth Kitchen, “Il terzo periodo intermedio in Egitto (1100–650 a.C.)” 3a ed, (Warminster: 1996