A cura di Ivo Prezioso

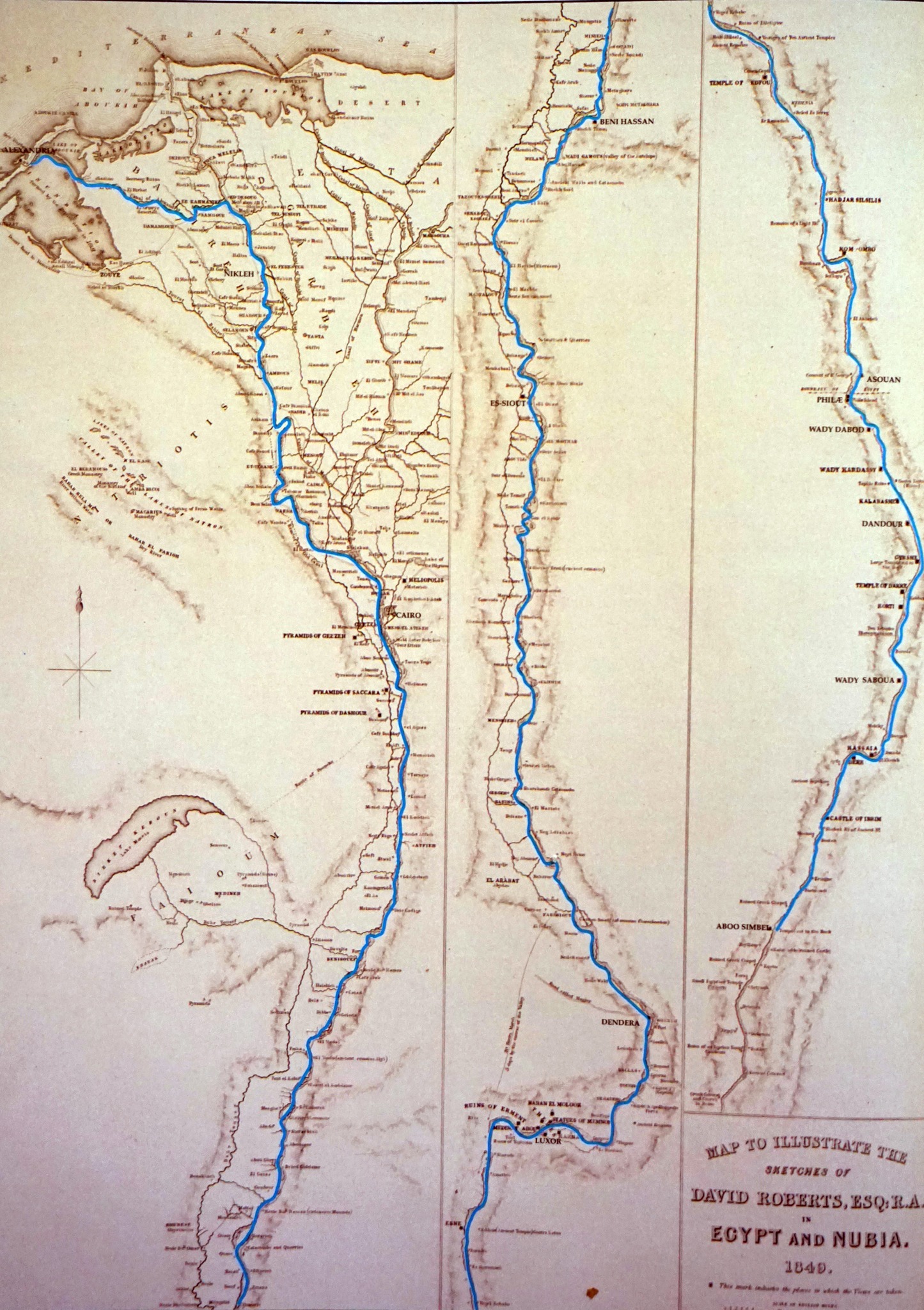

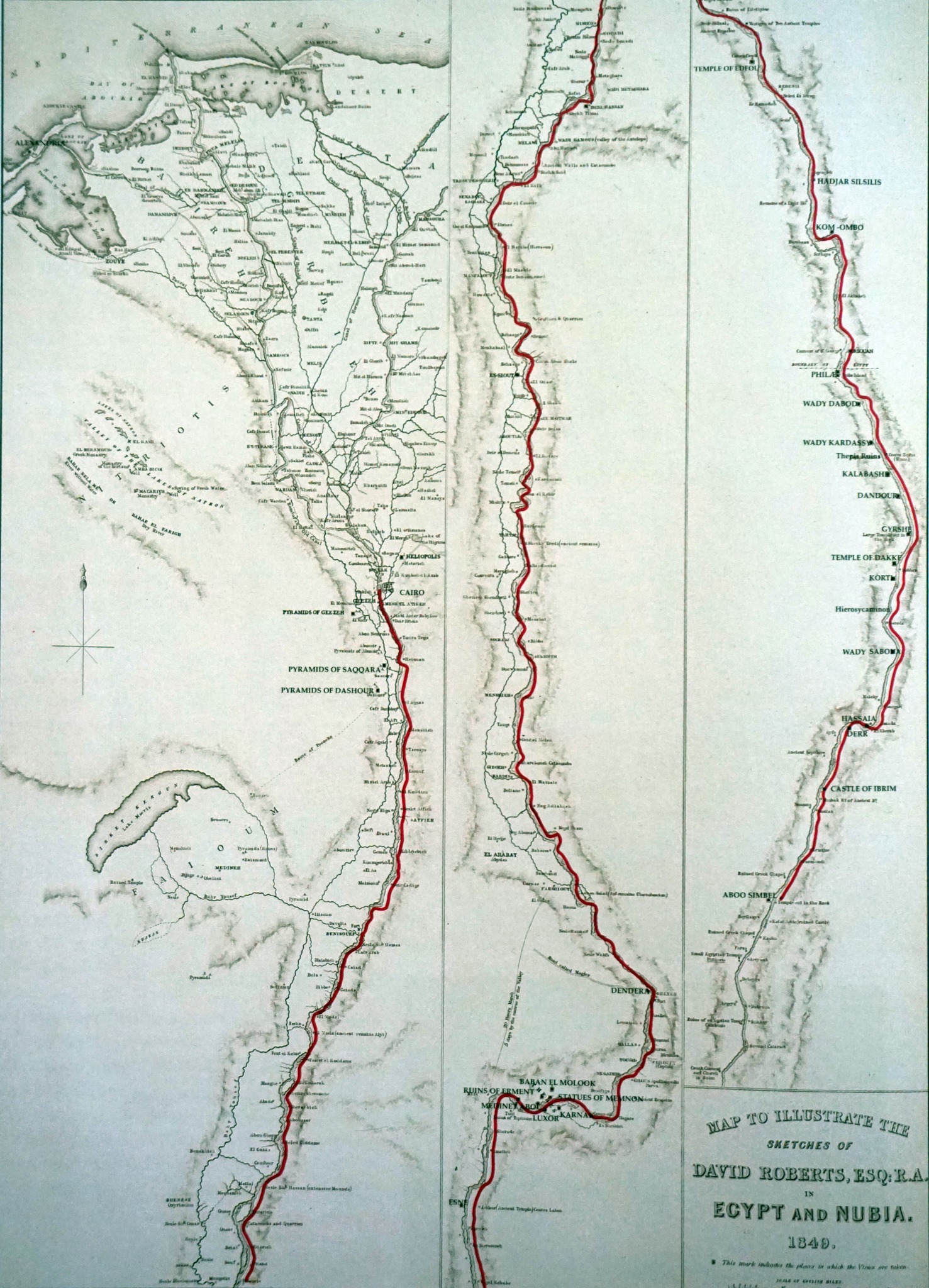

David Roberts fu uno dei più famosi vedutisti del XIX secolo. Nato a Stockbridge, nei pressi di Edinburgo, il 24 ottobre 1796, nel settembre del 1838 intraprese un’avventurosa risalita del Nilo, sino ai templi rupestri di Abu Simbel. Durante la sua straordinaria esplorazione eseguì centinaia di schizzi e studi delle rovine egizie (oltre a numerose vedute delle moschee del Cairo). Dai disegni dell’artista, Louis Haghe ne trasse delle litografie che furono pubblicate tra il 1846 e 1848.

Ho pensato di proporne di volta in volta alcune tra le più belle sia per l’alto valore artistico delle tavole, sia perché costituiscono una preziosa testimonianza dei monumenti egizi, così come li vide Roberts.

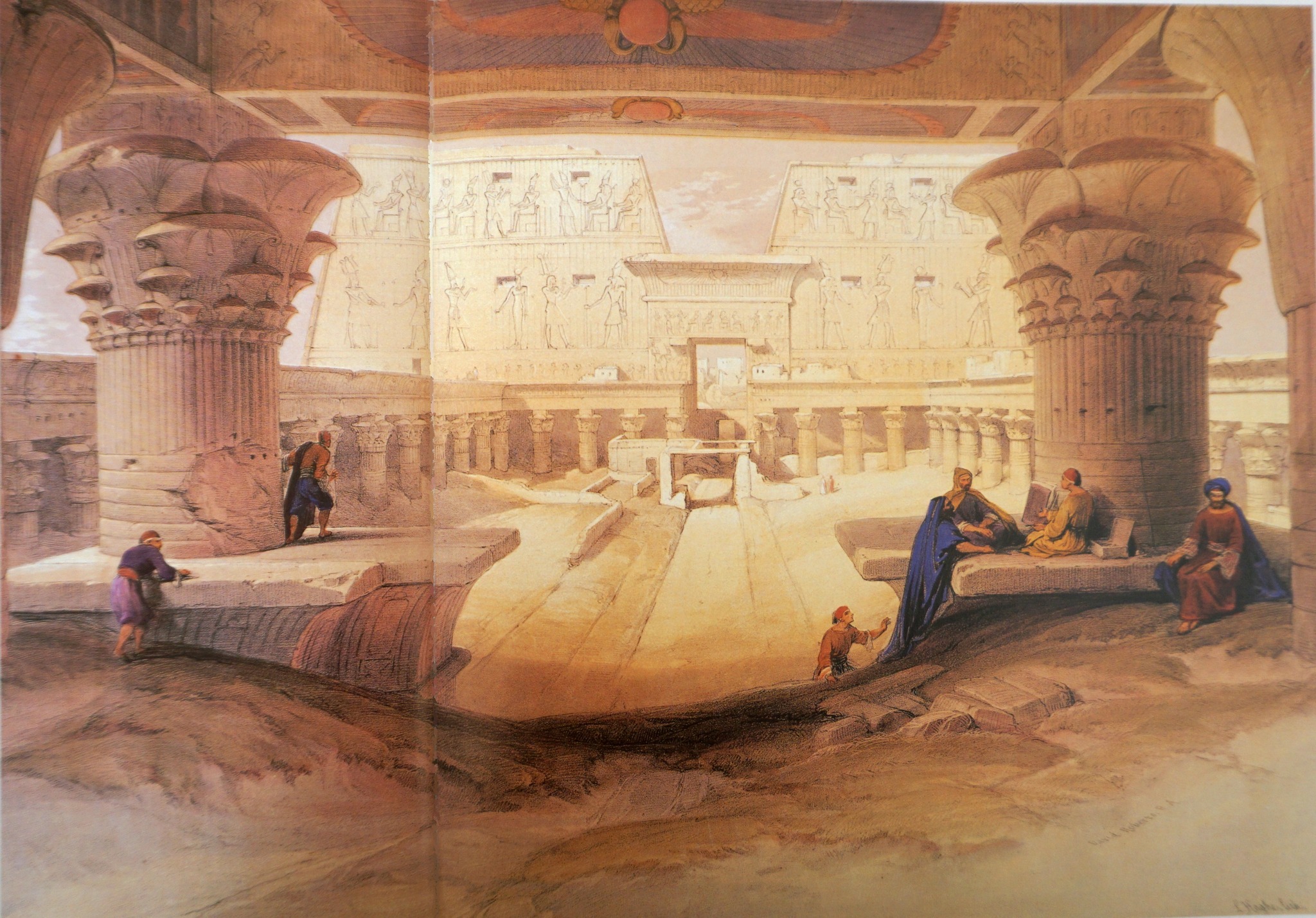

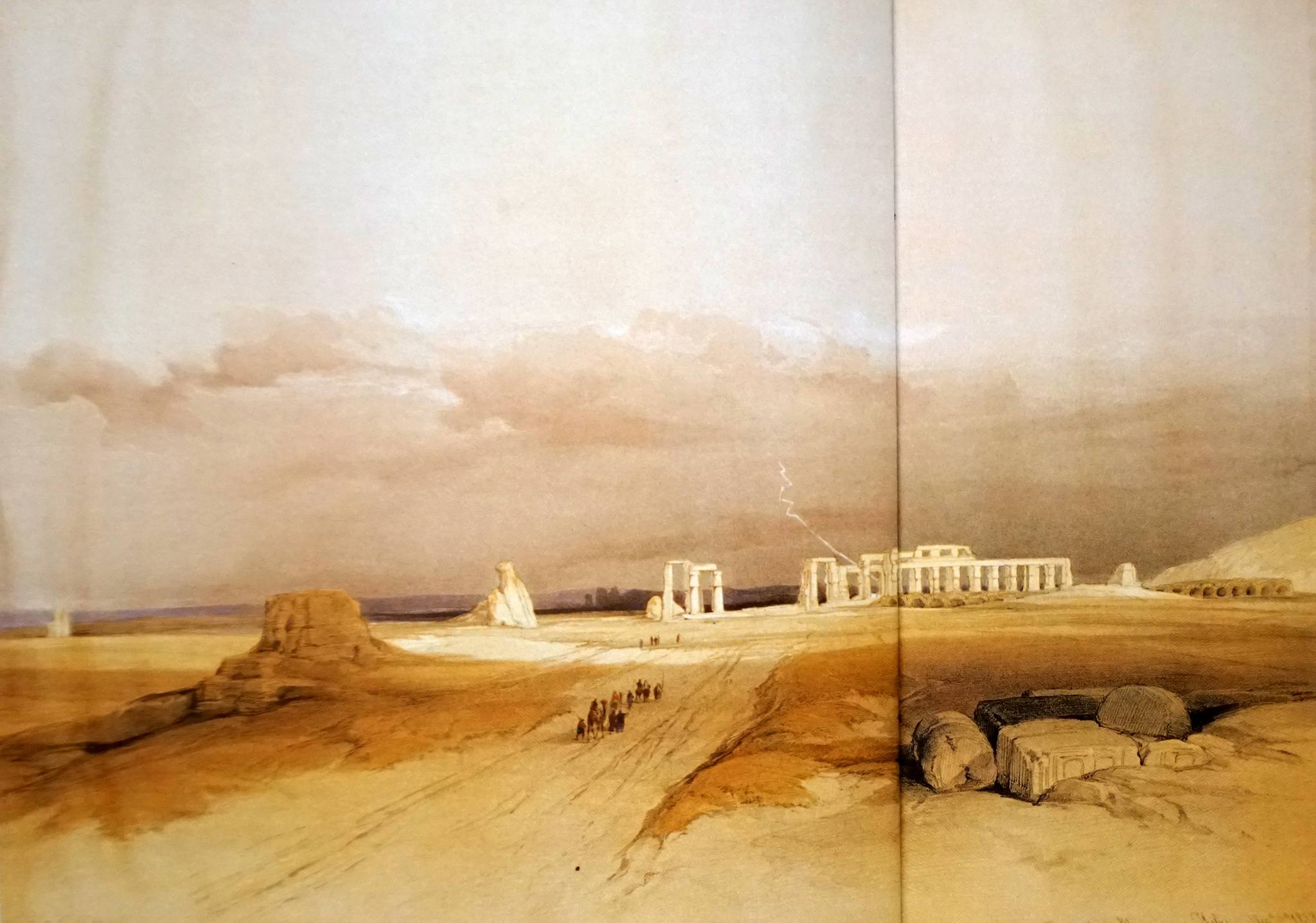

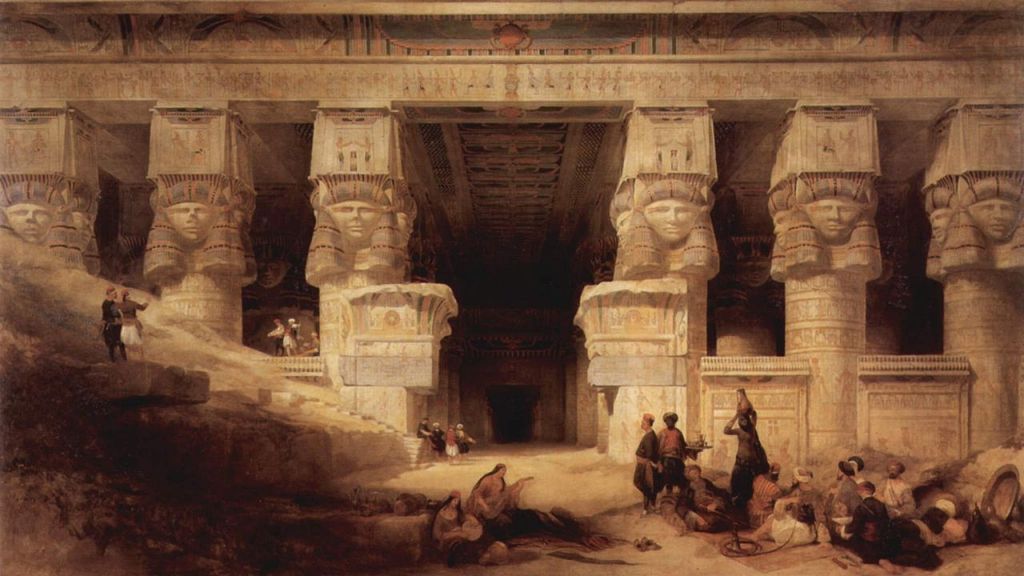

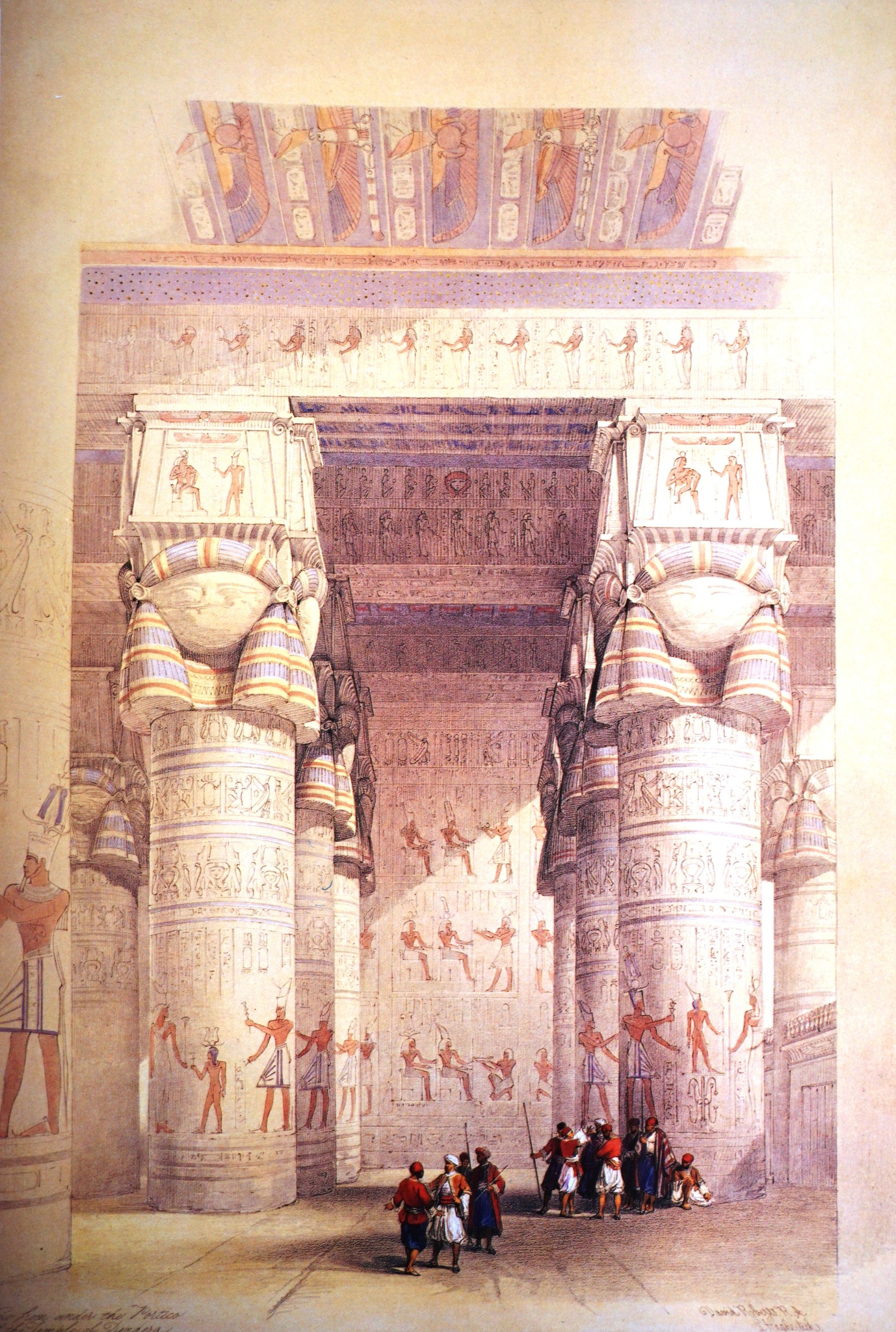

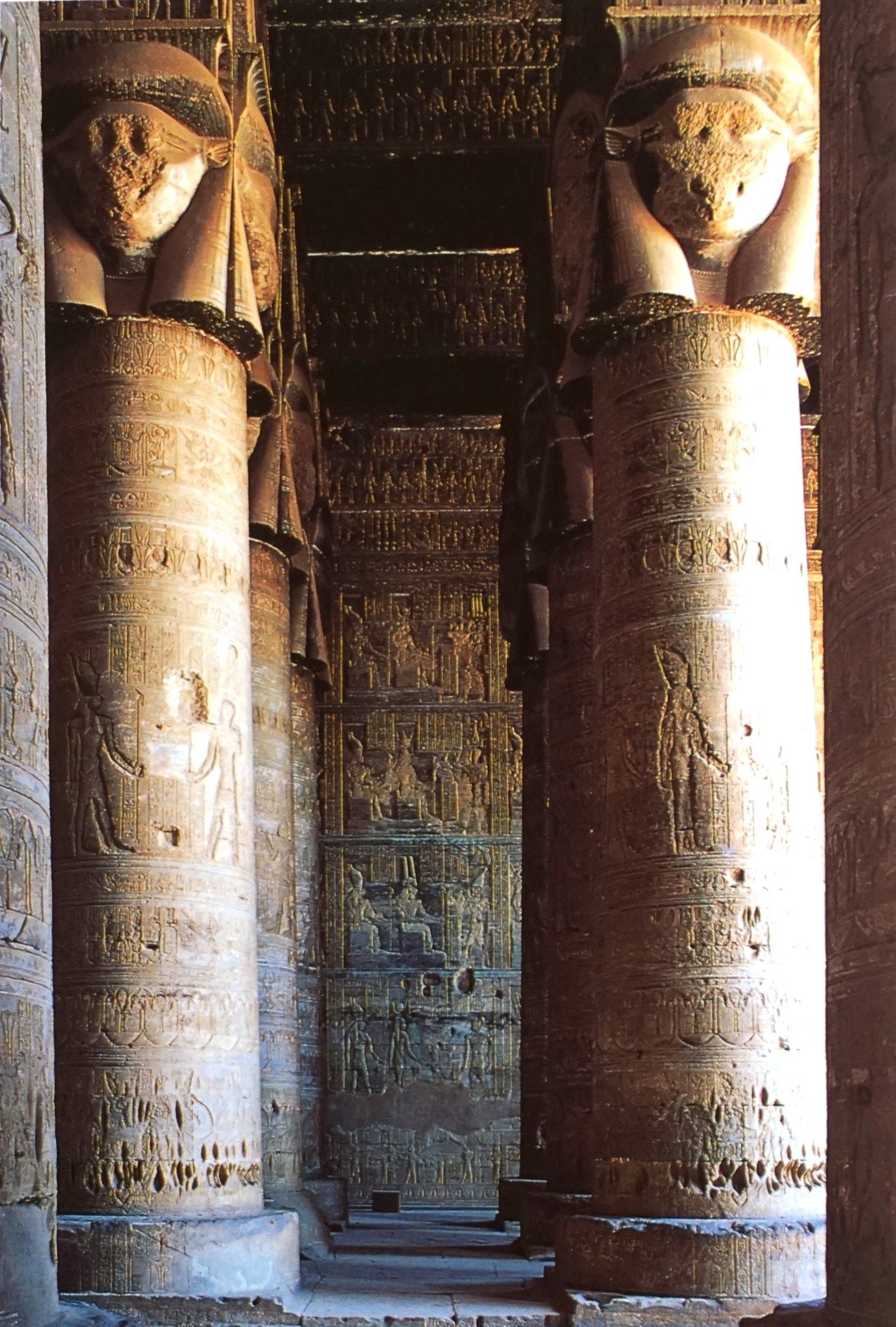

Il Tempio di Dendera, 19-20 ottobre 1838

Roberts aveva pianificato accuratamente il suo viaggio allo scopo di ridurre le soste, e di conseguenza le spese, all’essenziale. Si era prefissato di raggiungere Abu Simbel nel più breve tempo possibile per poi risalire il Nilo sino al Cairo. Le Immagini n. 1 e n. 2 ci illustrano al meglio come si articolò la sua permanenza in Egitto.

A tal fine, durante il viaggio di andata, fece tappa solo nei principali siti archeologici limitandosi ad osservare le spettacolari vestigia, quasi volesse assorbirne le suggestioni prima di accingersi all’arduo compito di trasferirne sulla carta forme e colori. Dal suo diario, infatti, si desume che nelle prime settimane si dedicò a scrivere appunti e a realizzare schizzi. Fanno eccezione le vedute di alcuni siti minori sui quali non si sarebbe soffermato al ritorno. Solo in alcuni casi la grandiosità e la suggestione dei luoghi prese il sopravvento e quasi lo costrinse a realizzare tavole relative a siti che avrebbe poi illustrato molto più approfonditamente durante il ritorno da Abu Simbel. E’ il caso di Dendera e di Luxor.

Roberts aveva lasciato Beni Hasan l’11 ottobre 1838 alla volta di Ibadah, l’antica Antinoe, delle cui vestigia, descritte anni prima da altri viaggiatori, non rimaneva praticamente traccia; per cui proseguì verso Asyut che raggiunse il giorno seguente. Anche qui si era conservato ben poco degli antichi monumenti. Ebbe però modo di visitare e ritrarre la Grande Moschea con il suo altissimo minareto e la necropoli rupestre che lo infastidì enormemente per lo sfacelo arrecato dai cercatori di mummie i quali, durante la loro opera sacrilega, avevano sparso all’intorno miseri resti umani mutilati e profanati. Questi scempi avevano avuto inizio già a partire dal Medioevo in quanto farmacisti arabi ed europei facevano largo uso di parti di mummia convinti delle loro proprietà taumaturgiche e benefiche. La devastante pratica si incrementò in maniera abnorme raggiungendo il suo culmine nel XVII secolo, per poi cominciare a declinare durante il Settecento (il secolo dei numi) pur rimanendo ancora in auge, nelle pratiche esoteriche, fino ai primi decenni del secolo scorso.

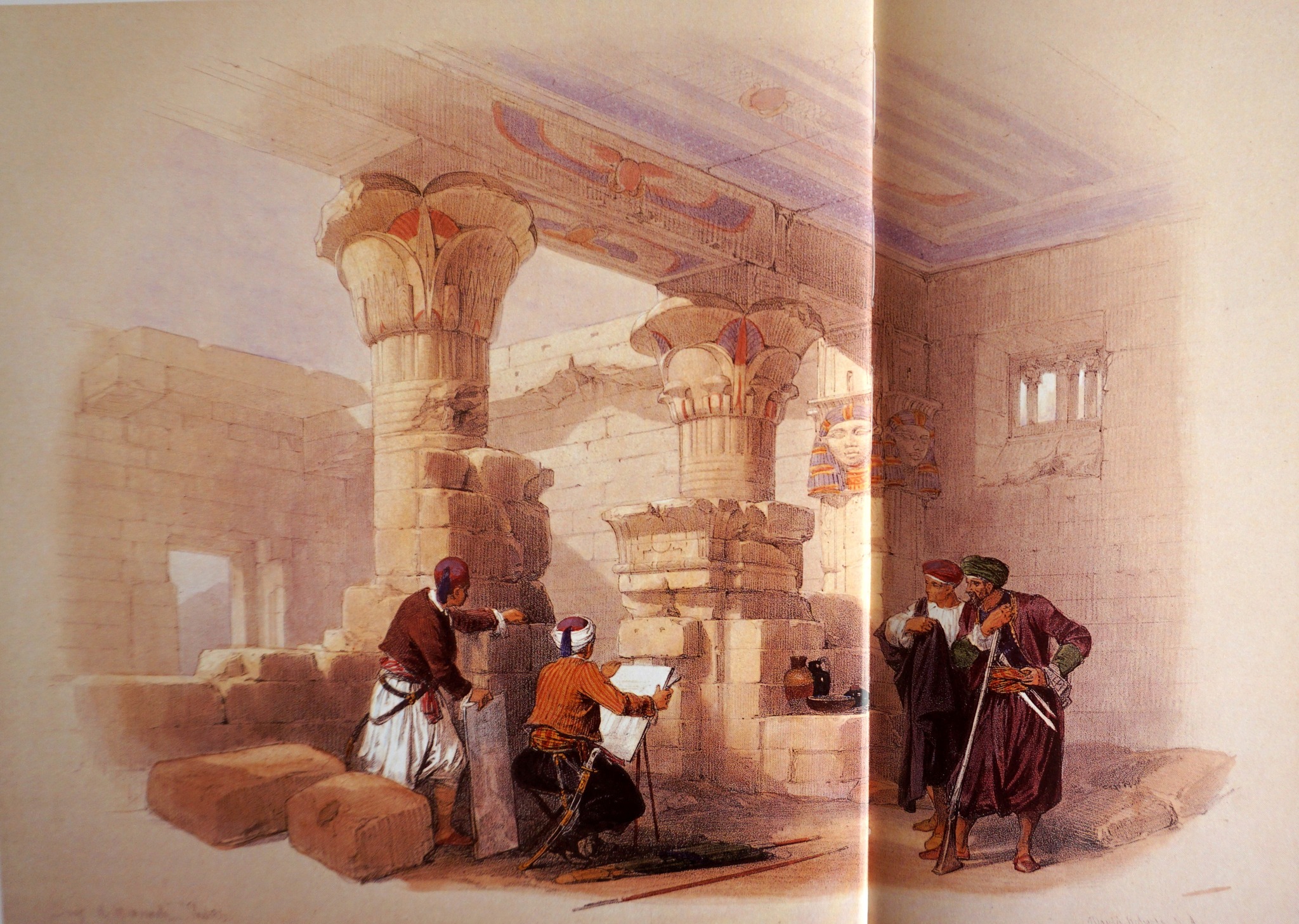

Partito da Asyut il 14 ottobre, aveva raggiunto il celebre santuario di Hathor dopo cinque giorni. Le imponenti rovine di Dendera lo emozionarono a tal punto che non poté resistere alla tentazione di ritrarne una prima panoramica (Immagine n. 3). Ma quelle splendide e gloriose rovine gli procurarono anche una grande malinconia in quanto lo indussero a riflettere sulla caducità delle cose umane. Il Tempio lo illustrerà, poi, magistralmente sulla via del ritorno da Abu Simbel al Cairo, quando sostò nuovamente a Dendera dal 6 all’8 dicembre 1838.

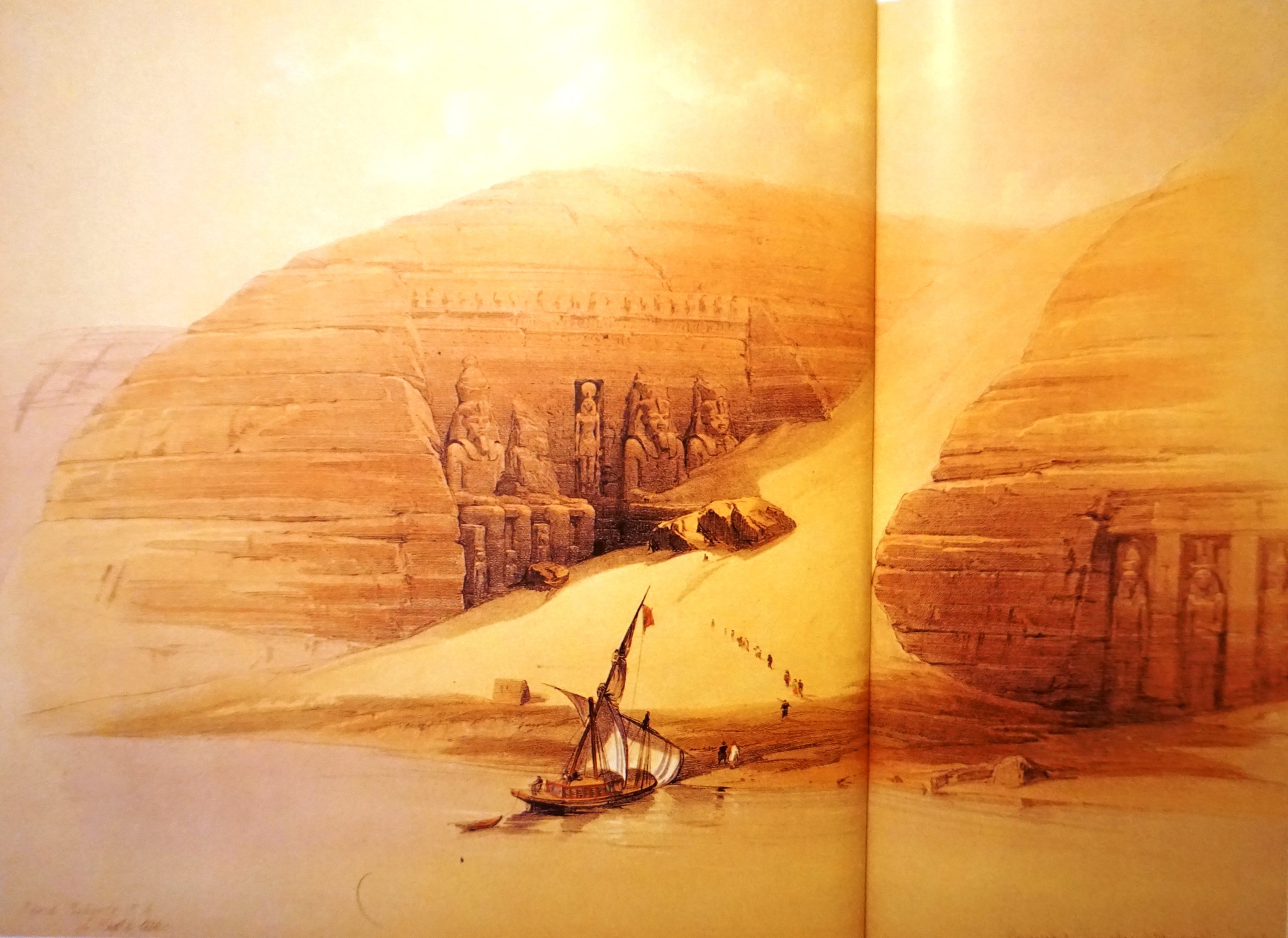

ABU SIMBEL, 7-9 novembre 1838: l’approdo

La mattina del 7 novembre Davids approdò presso la cittadina di Kossocko dove fu deciso che si sarebbe trascorsa l’intera giornata. All’imbrunire del giorno successivo erano in vista delle favolose rovine del tempio e solo l’oscurità, ormai incombente, differì l’ incontro con la metà tanto agognata. Dopo poche ore di sonno, l’artista giunse al cospetto dei due giganteschi templi scavati nella roccia: era l’alba di venerdì 9 novembre 1838.

Abu Simbel era stata scoperta nel marzo 1813 dall’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckardt e dopo soli venticinque anni la fama del sito era diventata sconfinata. Già nel 1815 l’inglese William John Bankes ed il ferrarese Giovanni Finati erano riusciti a penetrare nel tempio minore dedicato ad Hathor e alla regina Nefertari, ma nulla poterono contro l’immensa massa sabbiosa che ostruiva quello maggiore dal quale emergeva solo il busto di una delle quattro statue di Ramses II. Un nuovo infruttuoso tentativo fu operato dal console piemontese Drovetti, finché, il 1° agosto 1817 Giovanni Battista Belzoni, dopo aver impiegato oltre un mese nella immane opera di disinsabbiamento, riuscì a introdursi nel tempio.

Quando Roberts giunse sul luogo, il vallone che separava i due templi rupestri era ancora parzialmente ostruito da una grande colata di sabbia che giungeva a lambire le acque del Nilo, ma i monumenti erano in gran parte visibili. L’artista fu il primo a ritrarli in tutto il loro splendore con minuziosa cura per i particolari e le proporzioni architettoniche (Immagine n. 2).

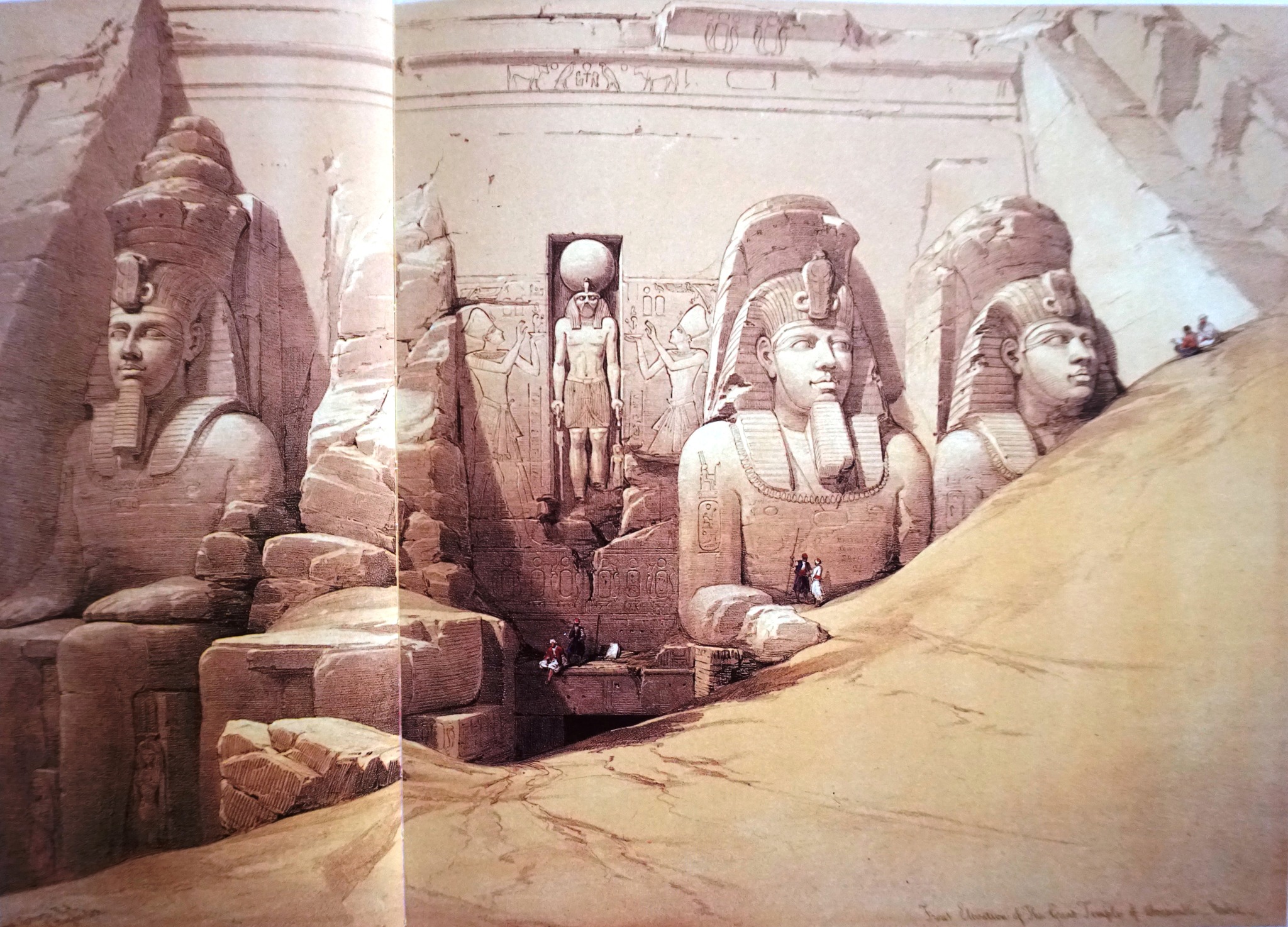

ABU SIMBEL, 9 novembre 1838: il Grande Tempio.

<<9 novembre – E’ sconvolgente vedere questi capolavori dell’arte antica non solo massacrati dai cacciatori di souvenir, ma addirittura costellati delle firme dei vari Tomkins, Smith e Hopkins. Una delle mani del colosso meglio conservato è stata letteralmente distrutta da questi delinquenti che, non soddisfatti di essersi portati via a ricordo della loro spregevole impresa un dito della grande statua, hanno poi avuto l’ardire di scolpire i loro stupidi nomi sulla fronte del dio.>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.64-65)

Roberts scrisse che <<il monumento di Abu Simbel vale da solo il viaggio in Nubia>>.

Lo stato di conservazione delle colossali statue di Ramses II era eccezionale e dovuto certamente alla lunga permanenza sotto la coltre sabbiosa che le aveva preservate dalle ingiurie del tempo e degli elementi. Tuttavia, erano trascorsi solo pochi anni dalla scoperta e già la stupidità dei visitatori aveva lasciato un segno indelebile: decine di firme incise nella pietra ne deturpavano la ieratica bellezza. Inoltre, erano stati asportati numerosi frammenti, evidentemente da esibire come “souvenir” una volta rientrati in patria. Disgustato da un simile vandalico scempio, Roberts si augurò che la sabbia tornasse provvidenzialmente a ricoprire quel magnifico santuario.

<<9 novembre – La bellezza e le dimensioni del tempio non sono sorpassate da nessun altro monumento egizio, neppure dai santuari tebani. Se lo si paragona alle teste di Iside che ornano i capitelli del tempio di Dendera, il più elaborato e meglio rifinito tra i templi egiziani, la povera dea sembra addirittura grossolana. E pensare che Dendera è di gran lunga più recente rispetto ad Abu Simbel>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.68-69)

Appare, perciò, quantomeno curioso che nella litografia, sul collo del piede della prima statua, faccia bella mostra di sé proprio il nome dell’artista. L’imbarazzante “incidente” è però, quasi certamente, da attribuirsi a Louis Hage che pensando di fare cosa gradita all’artista, aggiunse, del tutto a sproposito, il particolare nella litografia.

L’ipotesi è avvalorata dal fatto che la firma è seguita da “R.A.”, vale a dire “Royal Accademician” il che non avrebbe potuto essere in quanto Roberts divenne membro della Royal Accademy solo due anni dopo essere rientrato in patria.

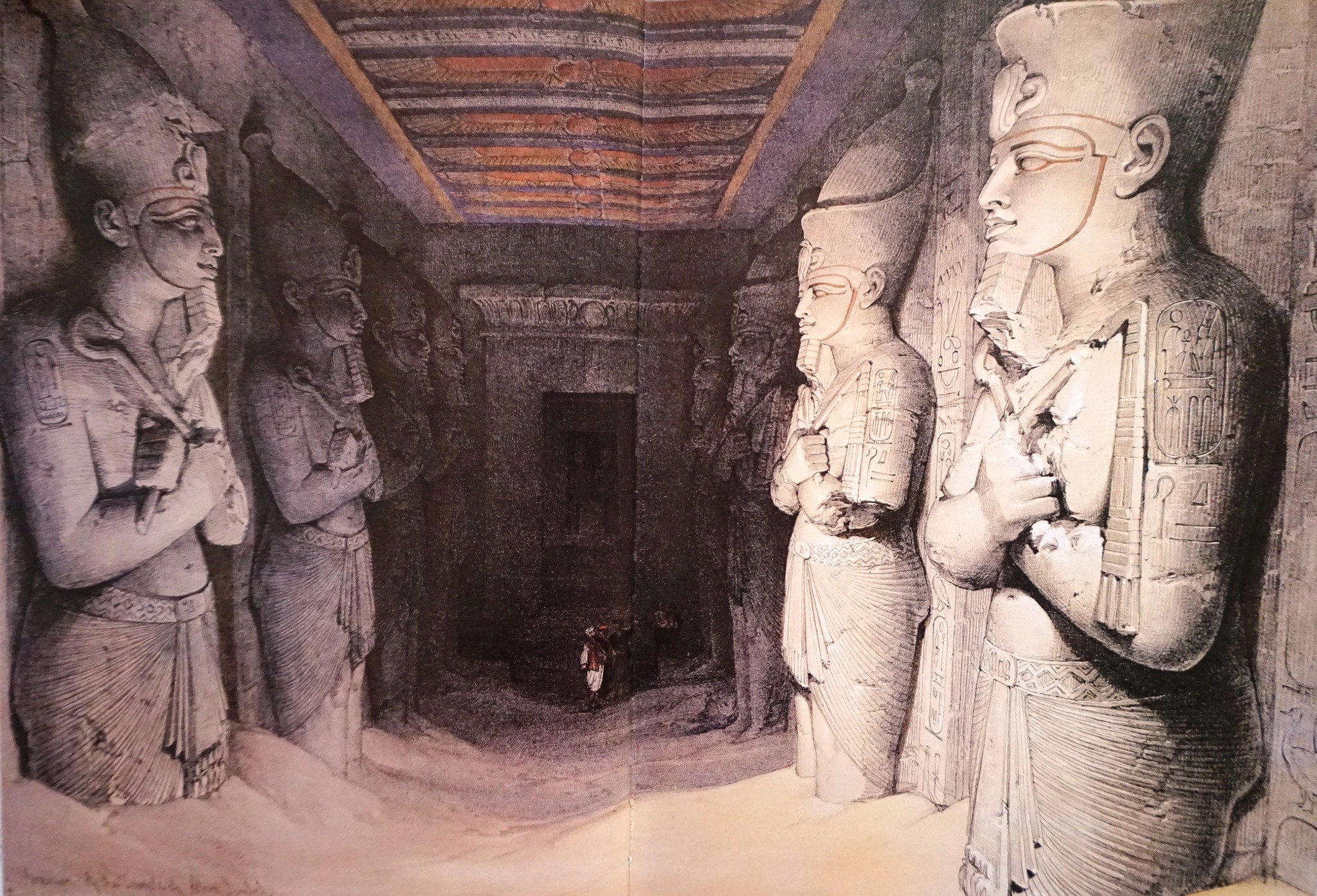

ABU SIMBEL, 9-10 novembre 1838: l’interno del Grande Tempio e il naos

Interno

Dal punto di vista architettonico il santuario non è altro che una trasposizione nella roccia viva degli elementi tipici del tempio egizio classico. La facciata è infatti concepita come un vero e proprio pilone e gli ambienti retrostanti furono scavati direttamente negli strati di arenaria. Davis descrive il passaggio dall’esterno, inondato di luce abbacinante, alla silenziosa oscurità del pronao come un’esperienza unica, indescrivibile e al tempo stesso, commovente. Il soffitto dell’enorme sala, lunga 18 metri e larga 16, è sorretto da 8 pilastri, alti ciascuno 10 metri e disposti su due file. a cui sono addossate altrettante statue osiriache di Ramses II (Immagine n. 1).

Da notare il grossolano errore nella datazione incisa sulla tavola: giorno e mese sono corretti, non così l’anno che viene indicato come 1836 anziché 1838. (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.70-71)

Il naos

Il sacrario, il luogo più riposto e segreto del tempio si trova a 65 metri dal portale di ingresso, nel cuore della collina. In questo piccolo ambiente largo 4 metri e profondo poco più di 7, furono poste le statue di Harmakhis, Ptah, Amon-Ra e dello stesso Ramses II divinizzato. Già nell’Ottocento ci si rese conto che il complesso fu realizzato seguendo uno schema ben preciso. Due volte all’anno, nel periodo dei solstizi poco prima delle 6 del mattino un raggio di sole penetrava nel corridoio che separa l’ingresso dal naos e andava ad illuminare la spalla sinistra di Amon-Ra; qualche attimo dopo toccava al faraone-dio ed infine era Harmakhis ad inondarsi di luce. Il tutto aveva una durava di una ventina di minuti. Davvero significativo il fatto che Ptah, volutamente, non viene colpito dal raggio luminoso, in quanto considerato nel suo aspetto di signore dell’oscurità.

Quando, a seguito della costruzione della diga di Aswan, si rese necessario smontare i templi, per salvarli dalle acque del lago Nasser, fu posta una particolare attenzione al loro orientamento, affinché non andasse perduto questo fantastico “miracolo del sole”, veroe proprio capolavoro di maestria degli antichi egizi.

Dopo quattro anni di lavori, cominciati nella primavera del 1964 sotto l’egida dell’ UNESCO, il Grande Tempio, tagliato in 807 blocchi e riassemblato su uno scheletro di cemento armato, in posizione sicura, vide ripetersi lo straordinario evento nel febbraio del 1969 (Immagine n. 2).

<< 9 novembre 1838 – All’interno della cella si trovano quattro divinità, intonacate e dipinte; di fronte a loro sono presenti i resti di un altare anch’esso scavato nella viva roccia. Gli spigoli sono integri, ma la parte superiore è danneggiata. E’ l’unica cosa del genere che io abbia visto finora ed è davvero affascinante. Su entrambe le pareti ai lati dell’altare, una sessantina di centimetri prima di esso, vi sono delle scanalature e dei fori, forse lasciati per una specie di cancello che impediva ai fedeli l’accesso alla stanza. (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.72-73

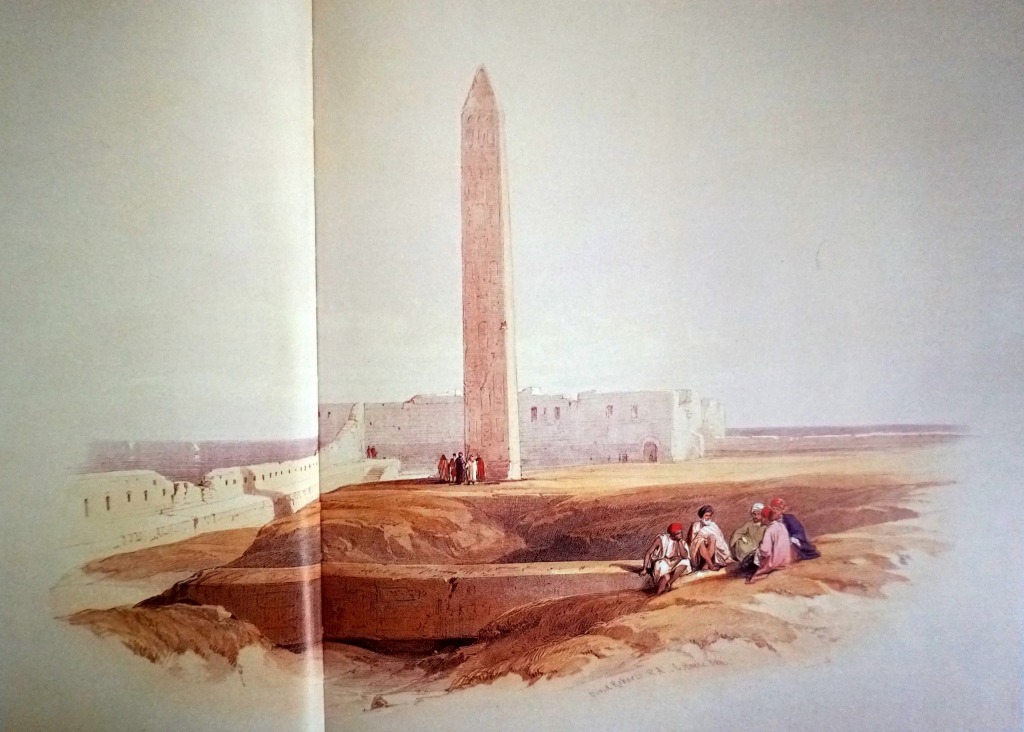

Gli Aghi di Cleopatra, 24-26 settembre 1838

Imbarcatosi da Londra il 31 agosto 1838, alla volta di Parigi, proseguì lungo la Valle del Rodano fino a Marsiglia dove arrivò l’ 11 settembre; da lì un piroscafo lo avrebbe condotto a Civitavecchia. Ebbe così inizio il viaggio verso l’Egitto. Dopo aver fatto scalo a Malta e in Grecia, nelle isole Cicladi, raggiunse Alessandria il 24 settembre (Immagine n. 1).

Dalle lettere di David Roberts, 24 settembre: <<Questa mattina ci siamo svegliati di buon ora: Alessandria era proprio di fronte a noi, con le moschee e i palmizi che le conferivano un’atmosfera diversa da qualsiasi altra io avessi respirato prima… La baia era affollata da un gran numero di vascelli, molti dei quali erano navi da guerra; la nostra imbarcazione è stata ben presto circondata dai più pittoreschi battellieri che io abbia mai visto…>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg. 28-29)

Entrato in città rimase quasi stordito dalla grande confusione: ai suoi occhi si presentò un variegato carnaio costituito da signorotti turchi sontuosamente vestiti, schiave nere completamente nude, mercanti greci ed ebrei e gente di ogni nazionalità che si spostava senza una meta apparente. Nonostante l’emozione indotta dall’ambiente così particolare, non poté fare a meno di notare che, a dispetto delle glorioso passato, l’antico splendore di Alessandria era, ormai, irrimediabilmente offuscato. Annotò, infatti che “la città mi è sembrata essere un termitaio abitato da 600.000 anime”.

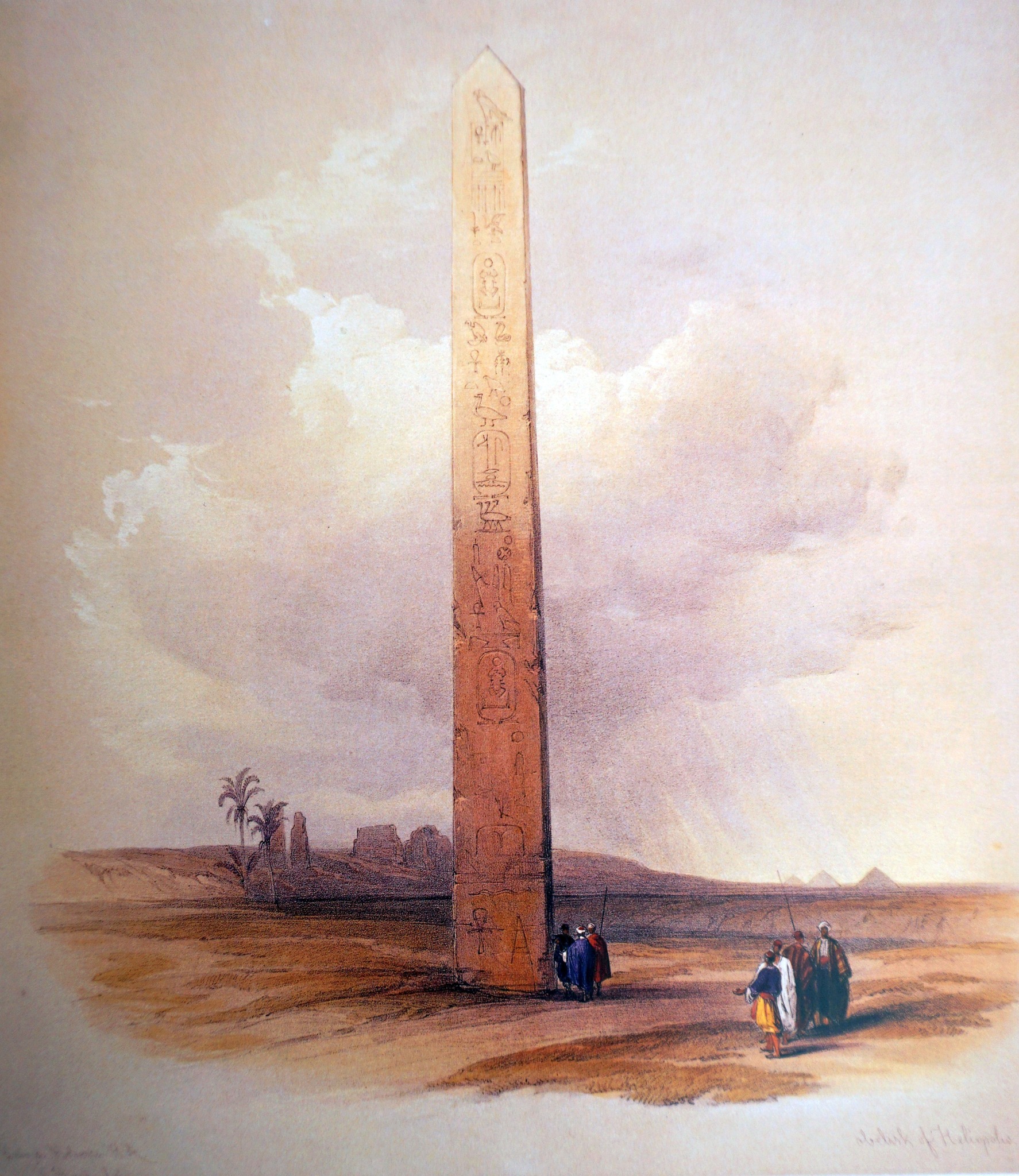

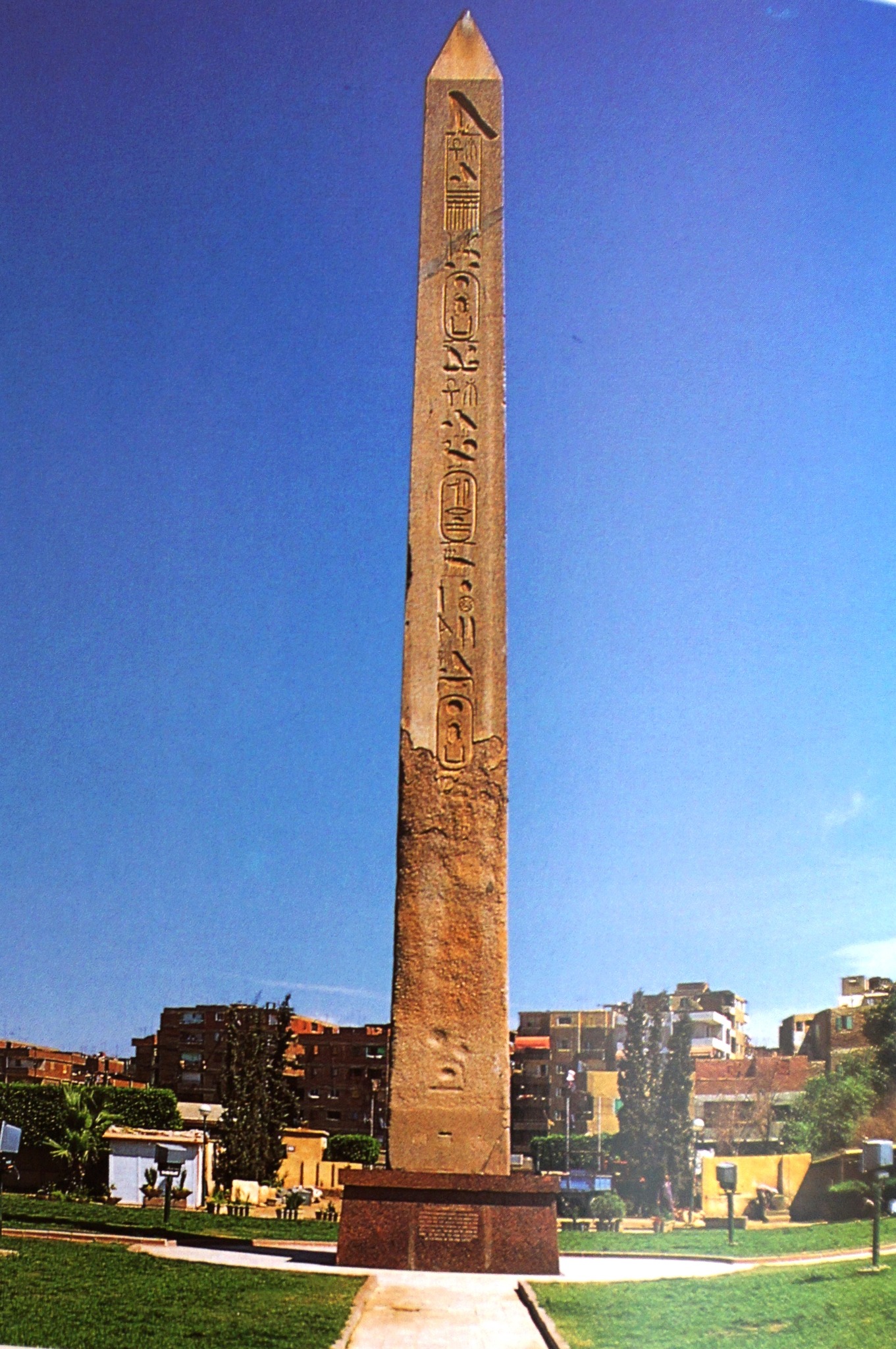

Il giorno stesso del suo arrivo ebbe inizio la visita dei principali monumenti. Tuttavia, questo primo approccio con le vestigia dell’Antico Egitto, non fu particolarmente esaltante a causa delle rovinose condizioni in cui versavano. Solo due soggetti colpirono la sua ispirazione: la Colonna di Pompeo e gli obelischi di Thutmosis III (Immagine n. 2).

Due giorni più tardi, dopo averli accuratamente misurati, fece di essi alcuni schizzi. Questa pratica era considerata da Roberts di capitale importanza, per poter riprodurre con la massima precisione le proporzioni dei monumenti ed ogni loro dettaglio strutturale e decorativo.

All’epoca, solo uno dei due obelischi, noti come Aghi di Cleopatra, si ergeva ancora sul suo piedistallo. Il nome, per quanto suggestivo, non aveva alcun fondamento storico ed era di origine popolare, dovuto al fatto che tali strutture in arabo erano genericamente denominati messalah, ossia aghi. Inoltre, la celeberrima Cleopatra non ha nulla a che vedere con essi. I due colossali monoliti furono, infatti, fatti erigere da Thutmotis III davanti al tempio di Amon a Heliopolis. Quattordici secoli più tardi furono poi fatti spostare per volere di Augusto affinché adornassero il tempio eretto ad Alessandria in onore di Giulio Cesare.

Dei due obelischi, alti circa 21 metri, oggi non v’è più alcuna traccia. Quello giacente fu portato a Londra ed eretto sul Victoria Embankment il 13 settembre 1878, mentre il secondo fu donato agli Stati Uniti nel 1869 in occasione dell’apertura del Canale di Suez. Il 22 gennaio 1881 fu innalzato a New York, in Central Park.

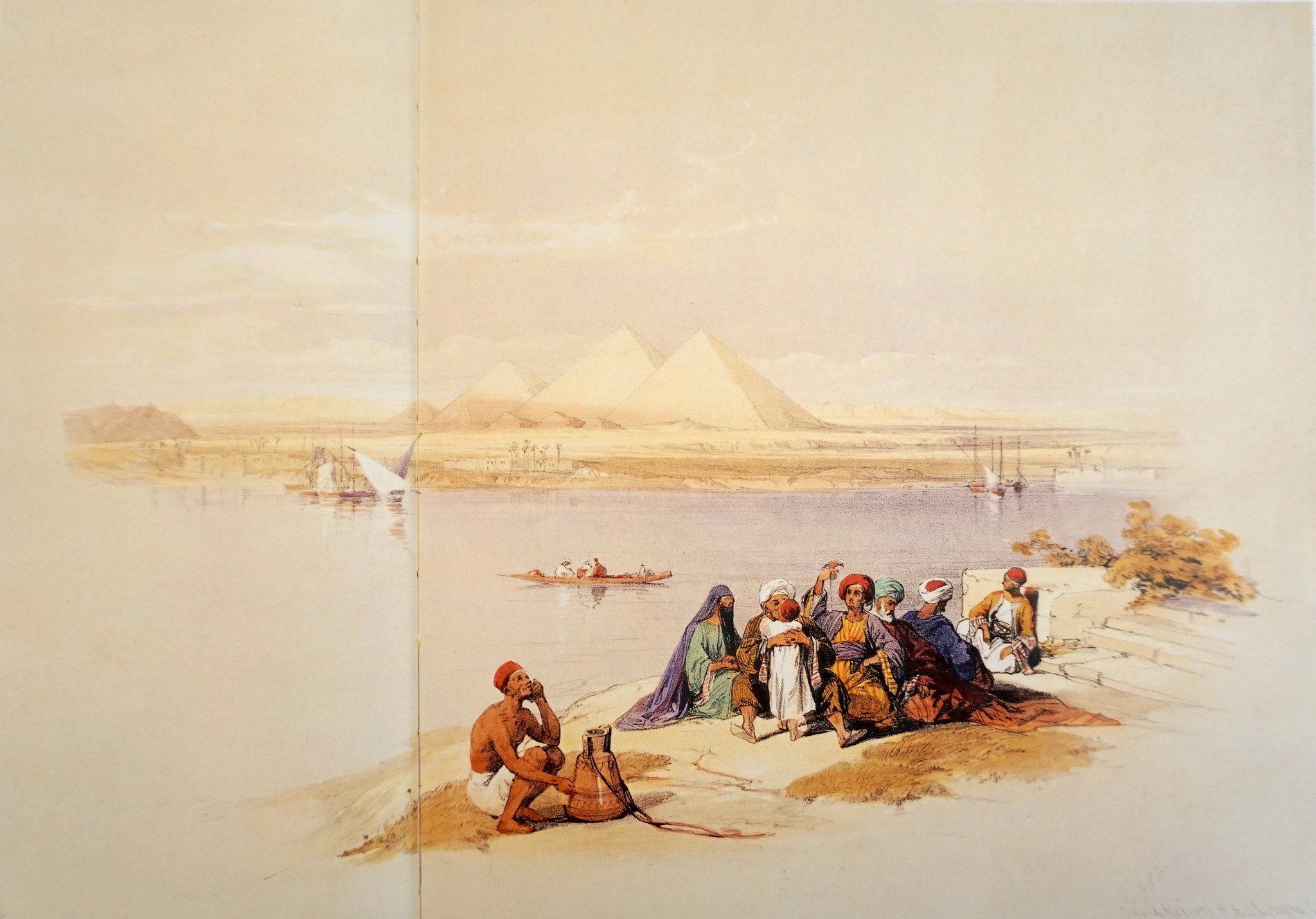

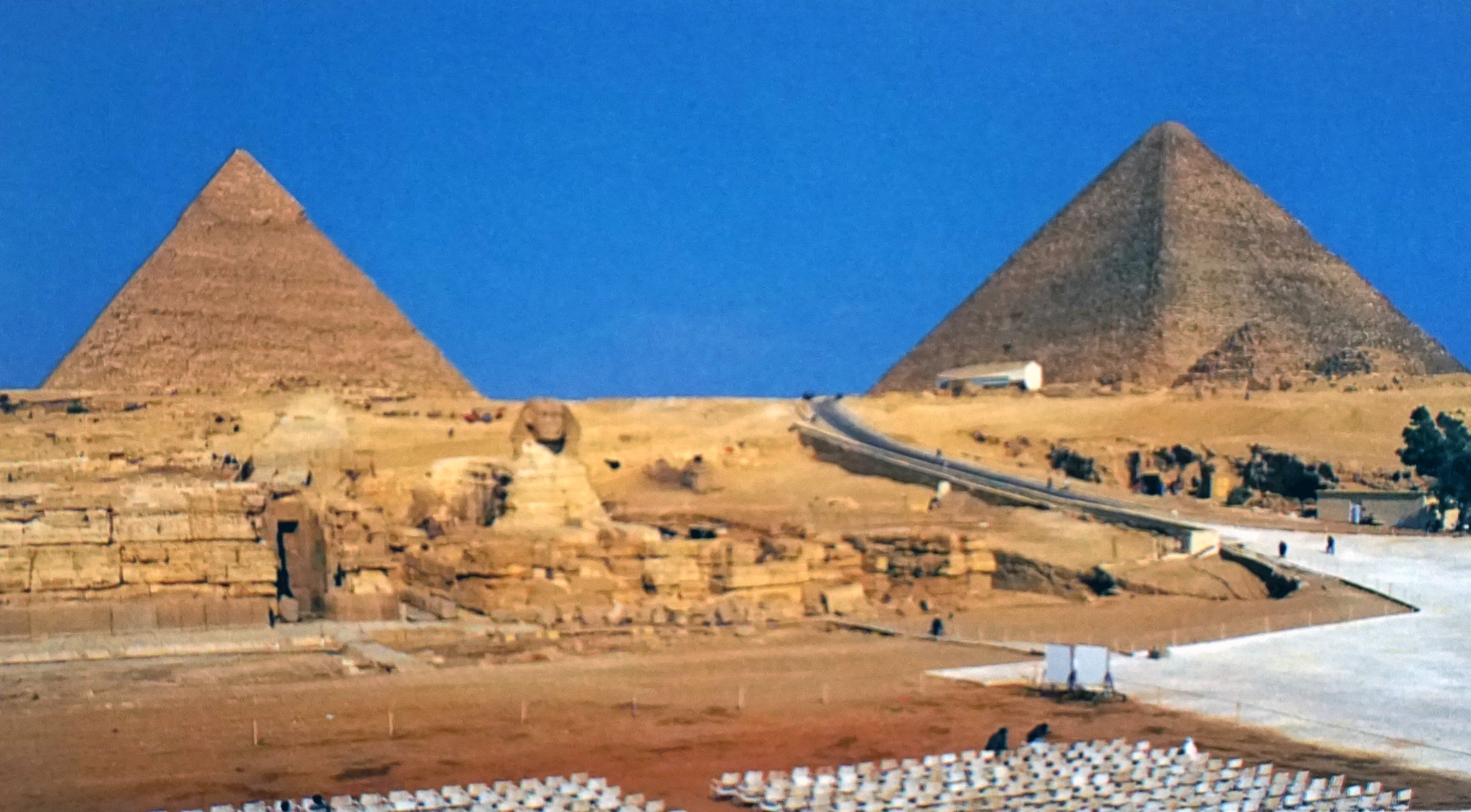

L’ INGRESSO DI UNA TOMBA DI BENI HASAN, 9-11 ottobre 1838

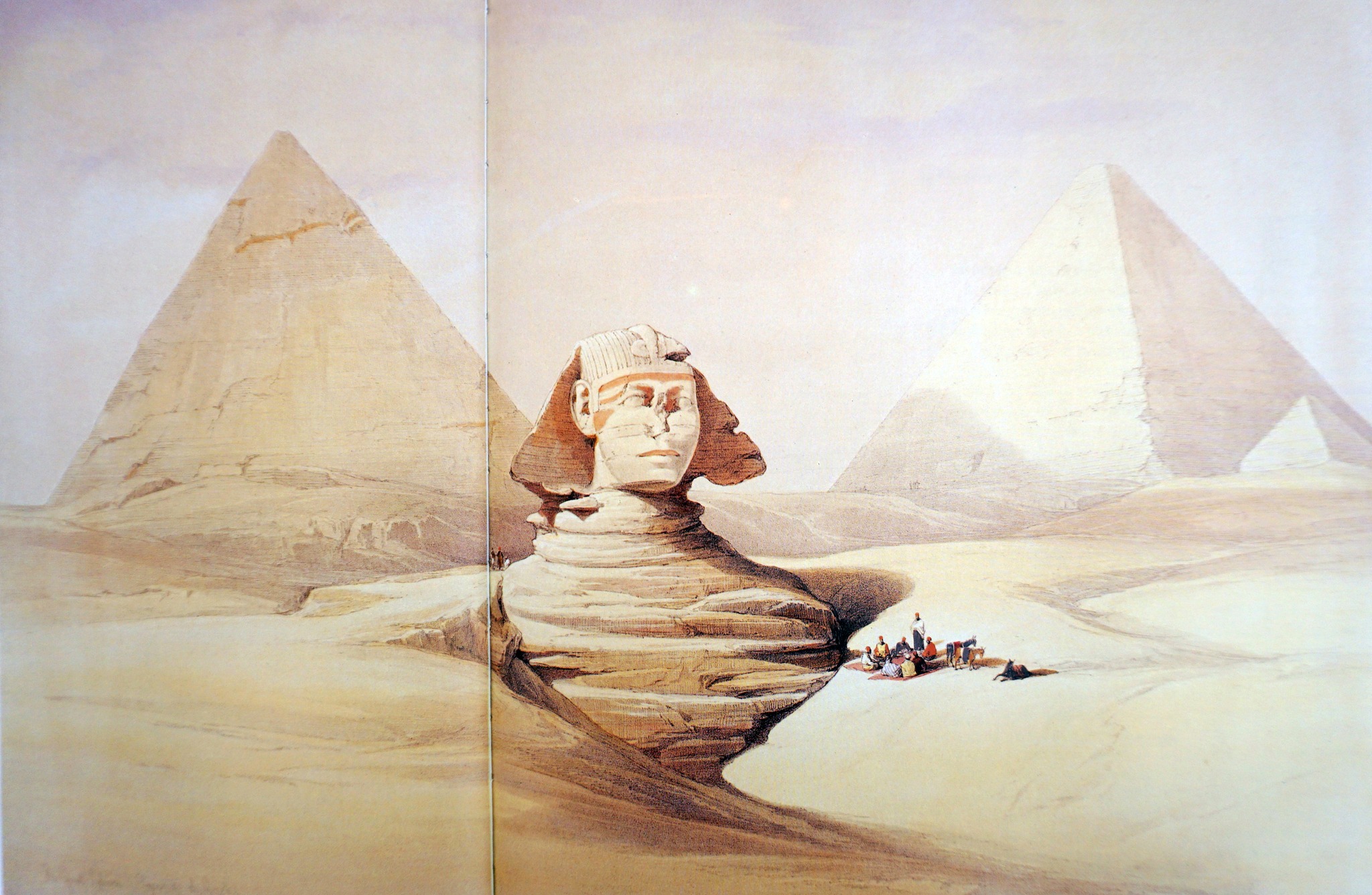

Roberts partì da Alessandria all’alba del 27 settembre e la mattina successiva raggiunse il villaggio di Asfeh, lungo uno dei bracci del Nilo; da lì, su di un’imbarcazione più grande, ripartì alla volta di Sa-el-Hagar, l’antica Sais. La sosta successiva fu effettuata a Nikleh, il giorno 29. La regione circostante apparve all’artista molto fertile. Lasciatasi alle spalle questa località e compiute alcune tappe ugualmente pittoresche, il giorno 30 giunse in vista delle piramidi e qualche ora più tardi sbarcò al Cairo. I giorni successivi furono impiegati per la visita della città, di cui poté ammirare le sue splendide Moschee. Il 3 ottobre si recò alle piramidi, a dorso d’asino restando particolarmente emozionato dalla Sfinge. Nel frattempo organizzava il suo viaggio che prevedeva di risalire il Nilo dirigendosi verso sud. Dopo alcuni contrattempi tutto era pronto per la partenza fissata per il giorno 6, ma un improvviso vento contrario costrinse l’equipaggio a rinviarla di un giorno.

Durante la notte tra il 7 e l’8 ottobre, Roberts non riuscì a chiudere occhio per le punture delle moleste zanzare locali. Una presenza che sarebbe diventata costante per tutta la durata della sua permanenza in Egitto.

I primi giorni di navigazione furono caratterizzati da un’assoluta mancanza di vento, tanto che l’equipaggio fu impegnato ai remi per la maggior parte del tempo. Il paesaggio circostante era caratterizzato da un susseguirsi di rilievi e campi di mais, interrotto di tanto in tanto da miseri villaggi di fango essiccato al sole e da fitti boschetti di palme. La mattina del 9 ottobre l’imbarcazione approdò a Beni Suef dove era in corso il mercato. Roberts non si lasciò sfuggire l’occasione per vagabondare tra la folla attratto dalla pittoresca cornice formata soprattutto da donne che indossavano abiti color indaco lunghi fino ai piedi e portavano sulla testa cesti colmi di frutta o gabbie contenenti piccioni, mentre gli uomini erano alle prese con greggi di pecore e capre. L’indomani si fece scalo nella località che allora si chiamava Sheikly, l’antica Cynopolis. Da qui, l’artista decise di proseguire a piedi fino alla vicina Onaseh. Durante il percorso rimase colpito dal fatto che i locali non erano soliti seppellire i morti (probabilmente a causa delle piene del Nilo che avrebbero allagato le tombe), ma deponevano le spoglie in piccoli loculi di mattoni crudi. L’azione devastatrice del tempo aveva, però, avuto ragione di quei miseri ricoveri, sicché il panorama era costellato da un macabro biancheggiare di scheletri talora avvolti da ciò che restava dei paramenti funebri. Trascorse la notte a Minieh (l’odierna el-Minya) e il giorno successivo proseguì la navigazione, tra splendidi scenari, fino a Beni Hasan, distante una ventina di chilometri, dove Roberts fece alcuni schizzi delle antiche vestigia. Le tombe rupestri di questo sito, traggono il nome da una tribù araba che occupava villaggi nel territorio limitrofo, attualmente del tutto abbandonati e caduti in rovina.

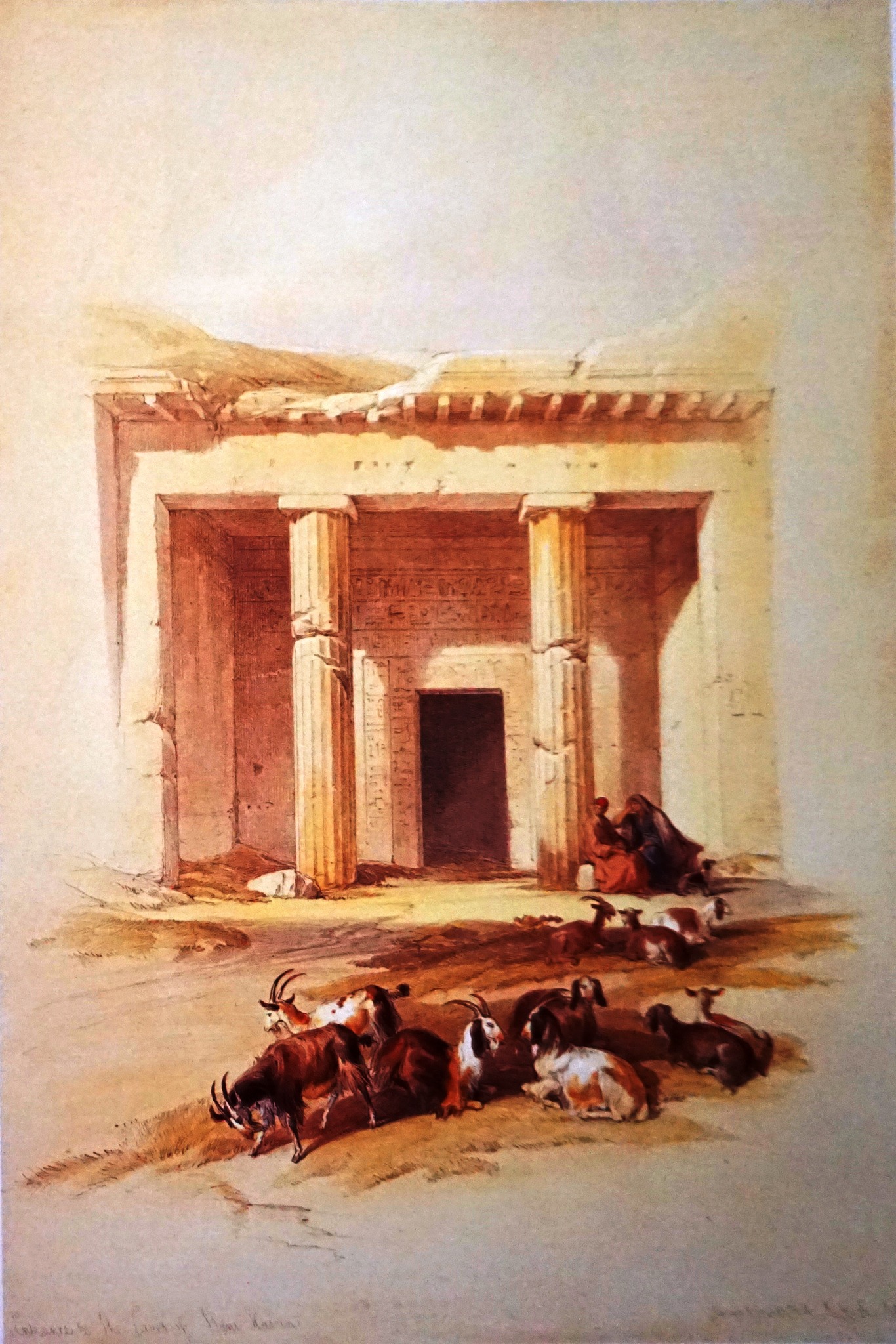

Immagine n. 1 Dal diario di David Roberts, 11 ottobre: << La tomba principale ha due colonne doriche in facciata ed è interamente ricoperta di geroglifici; all’interno, in una nicchia vi sono i resti di una statua di grandi dimensioni e di altre due più piccole, scolpite nella viva roccia. Altre tombe sono scavate nelle pareti rocciose che si innalzano sulla riva sinistra del Nilo; quasi tutte sono allineate alla medesima altezza. Ognuna dispone di un pozzo o di una profonda cavità, perpendicolare al pavimento o molto inclinata>> (©Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 39)

La necropoli fu scavata durante il Medio Regno ed è considerata di enorme interesse sia per le soluzioni architettoniche adottate, sia e soprattutto per le splendide decorazioni parietali, piene di scene di vita, che adornano le tombe. Il sepolcro illustrato da Roberts è quello del nomarca Ammenemes* che presenta frontalmente due pilastri protodorici (Immagini n. 1 e 2).

* Ciò è quanto recita il testo. Dovrebbe quindi trattarsi di Amenemhat, nomarca e comandante in capo del “nomo” dell’orice sotto il regno di Senwosret (Sesostri) I – 1971-1925 a.C. – XII dinastia. Personalmente, ho qualche dubbio che la tomba ritratta sia quella, in quanto immagini del sito di Beni Hassan, mostrano chiaramente che le colonne della facciata presentano otto spigoli (Immagine n. 3), invece quella illustrata da Roberts ne presenta sedici.

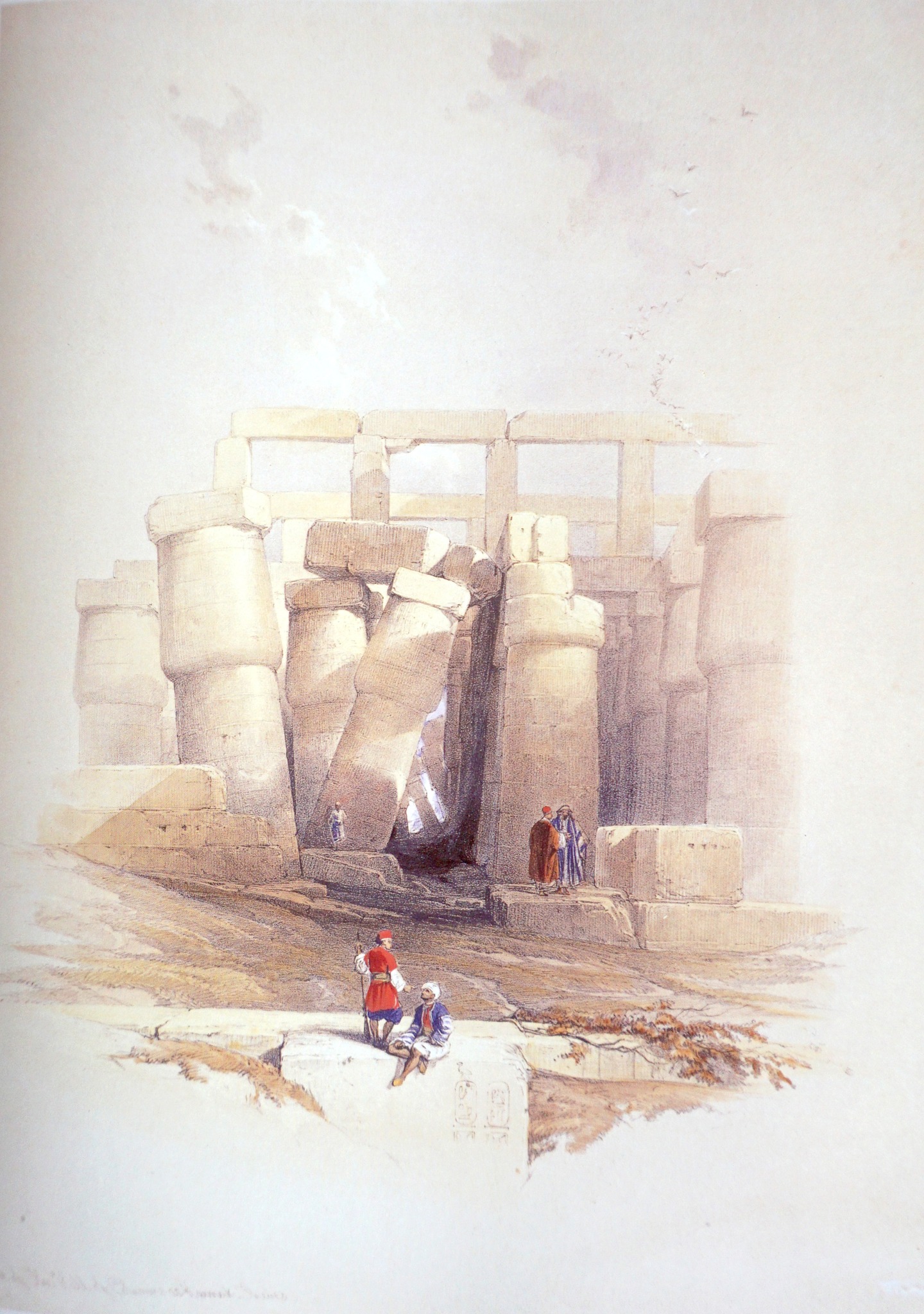

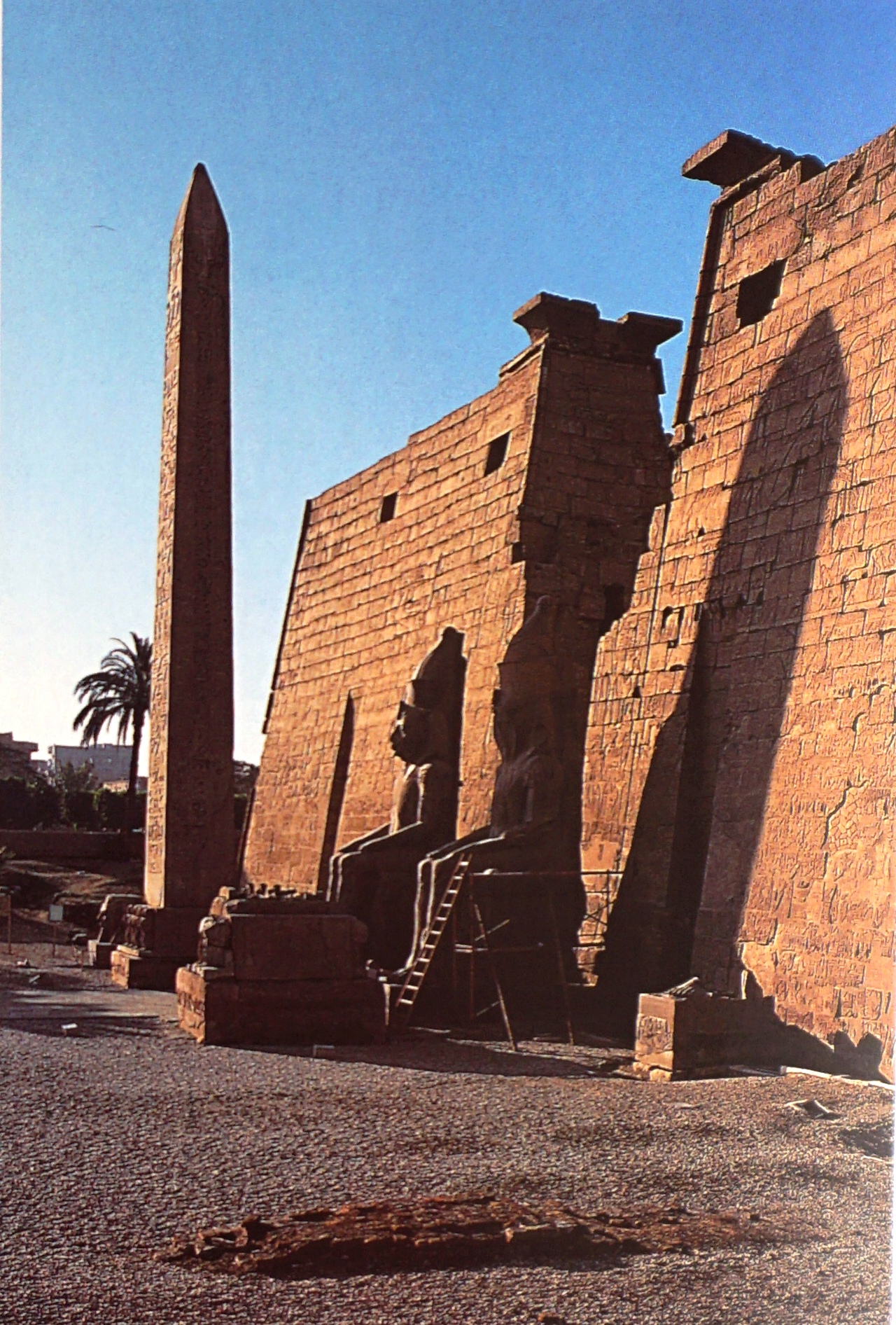

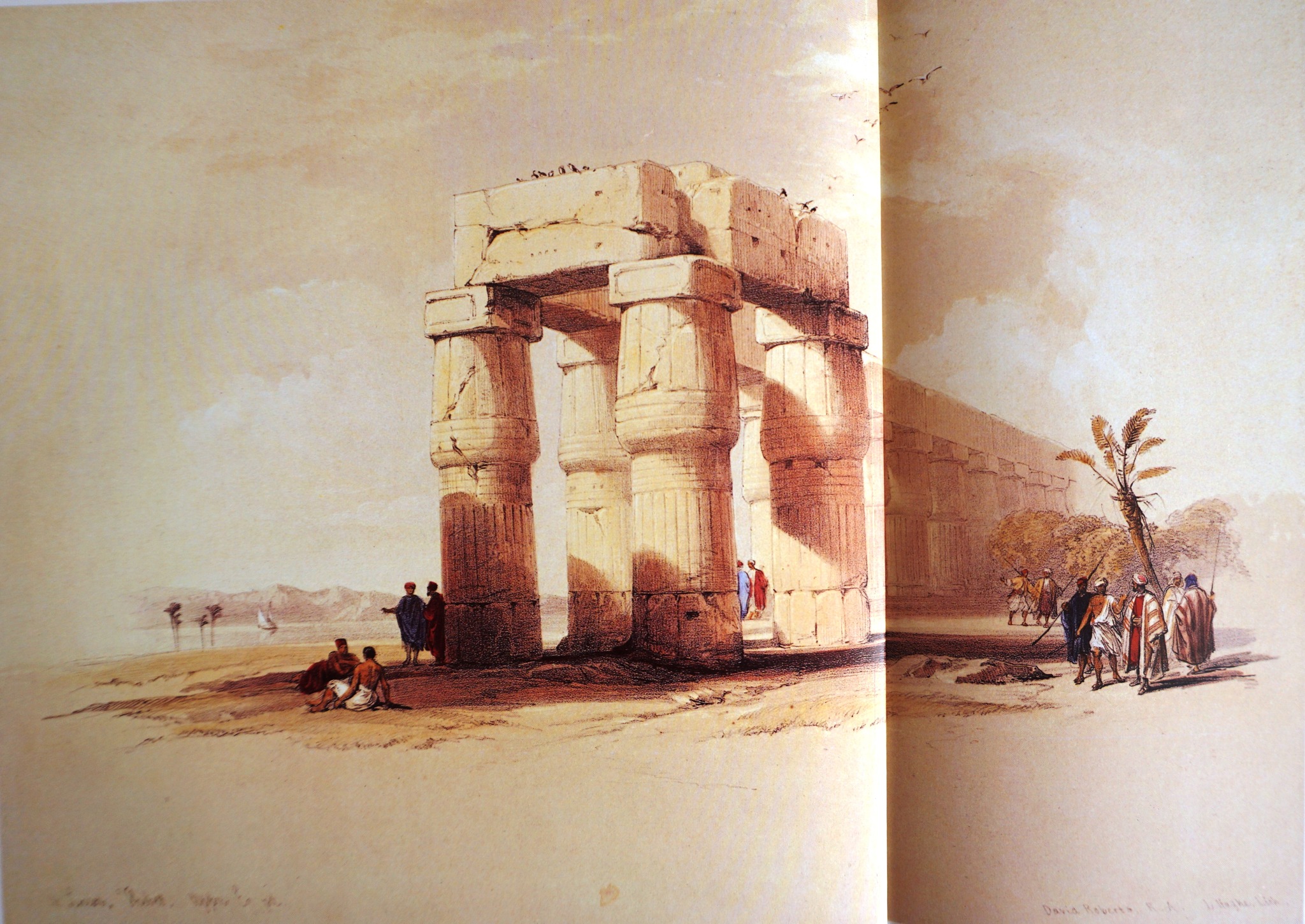

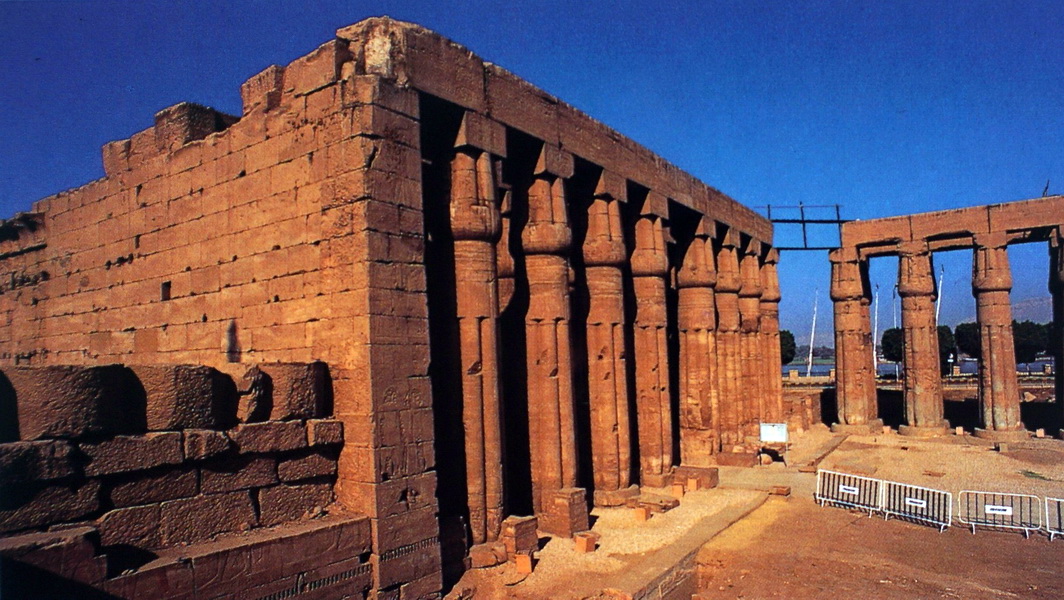

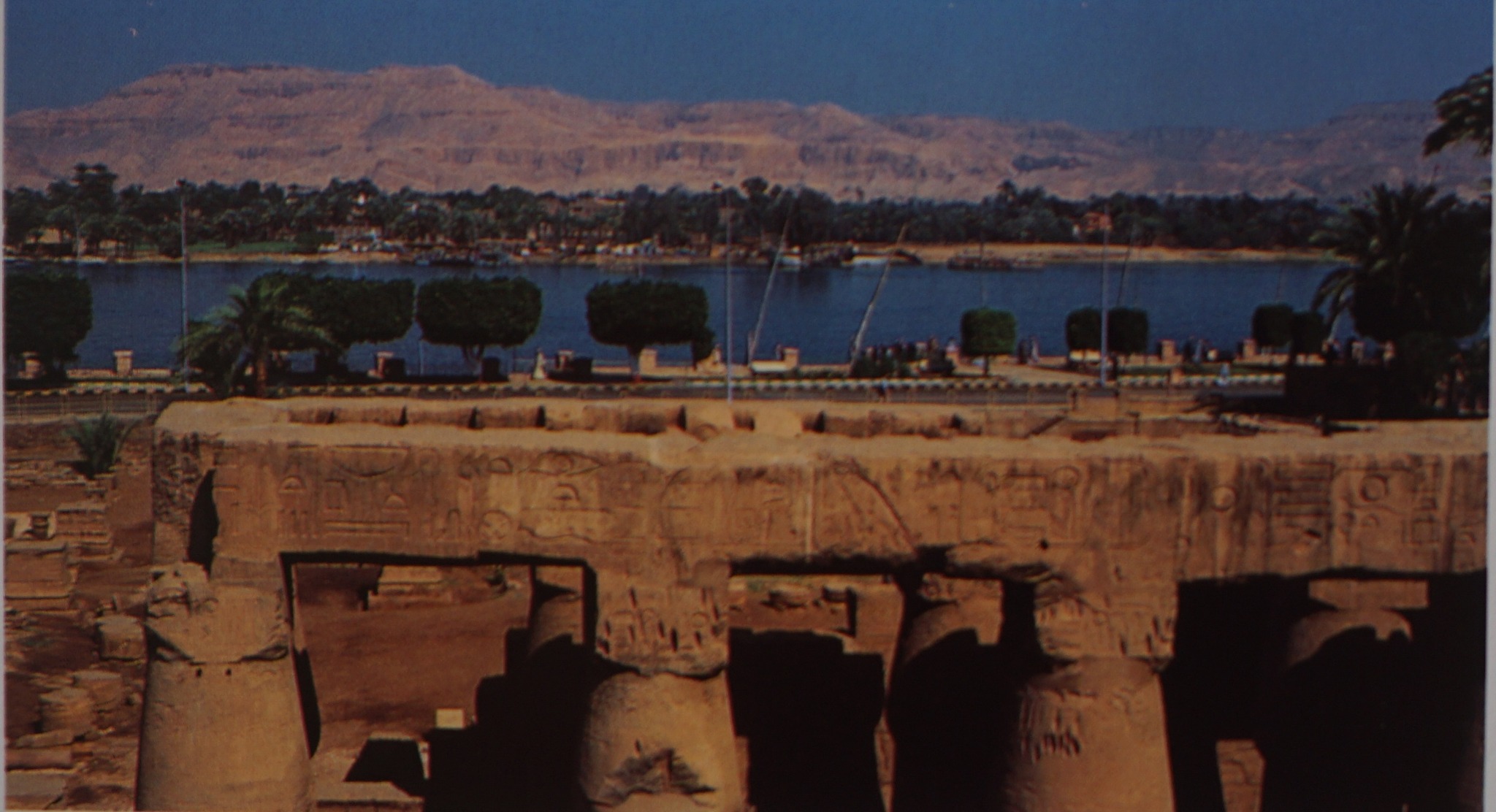

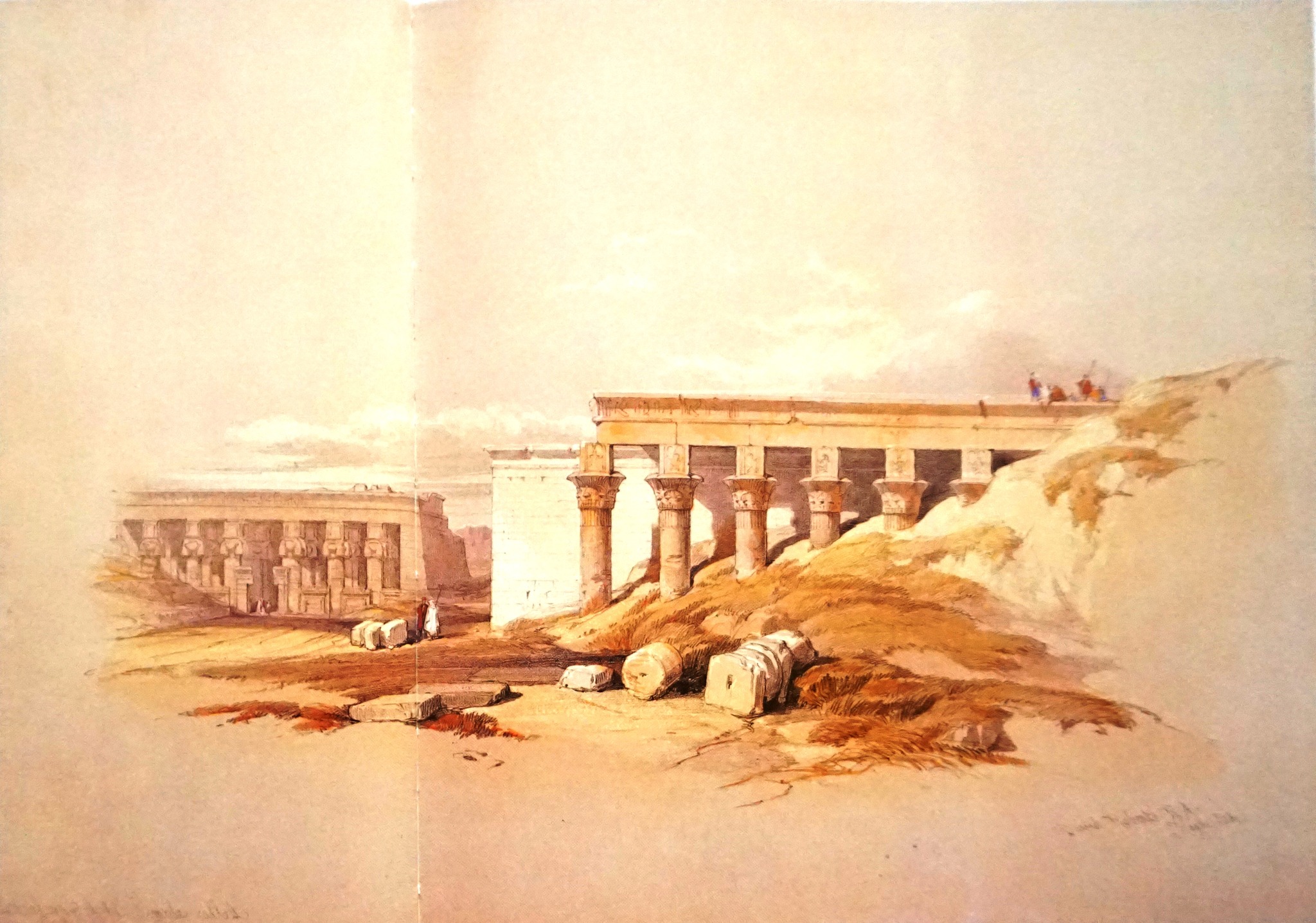

Il Tempio di Luxor: prima tappa, 20-23 ottobre 1838

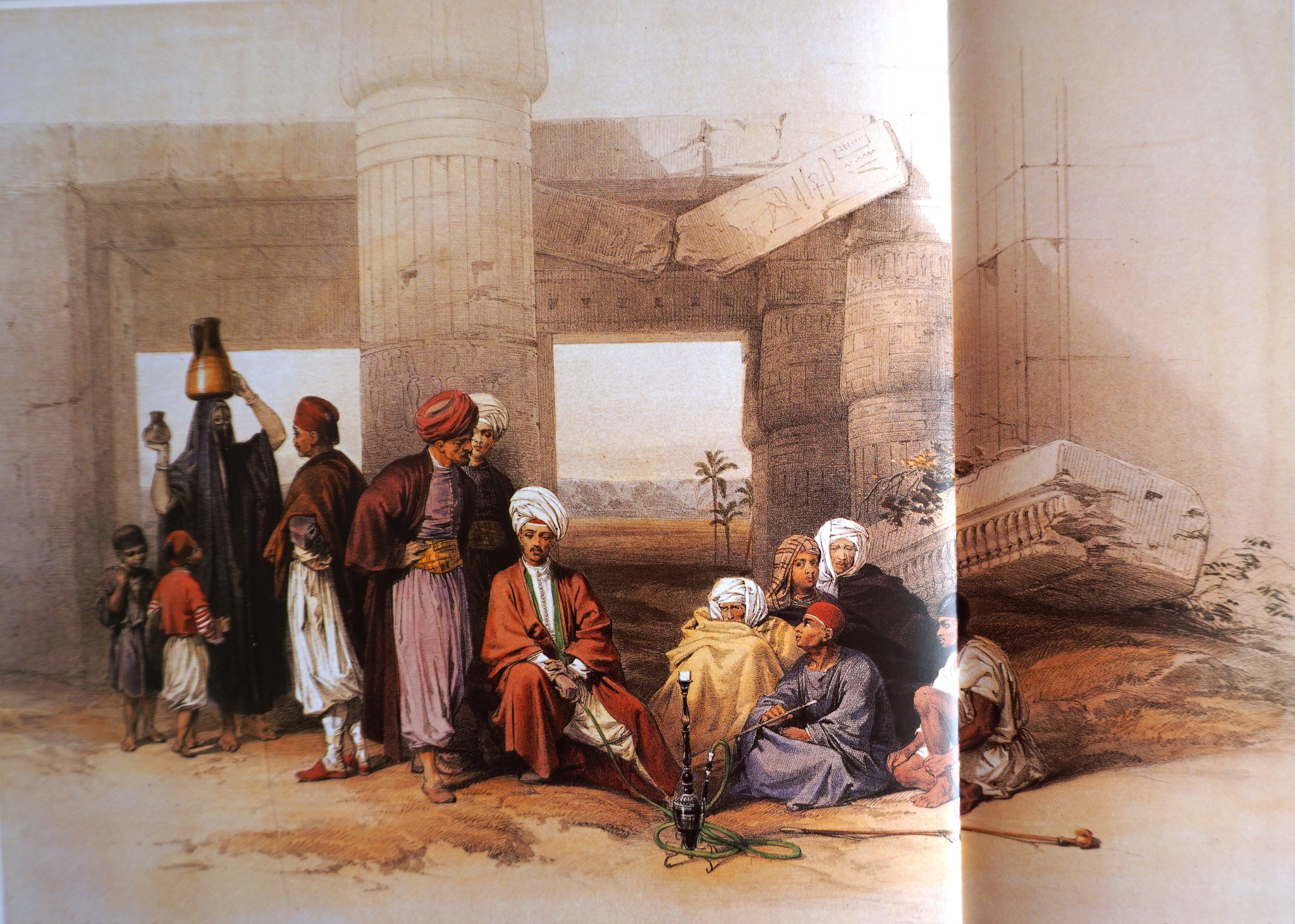

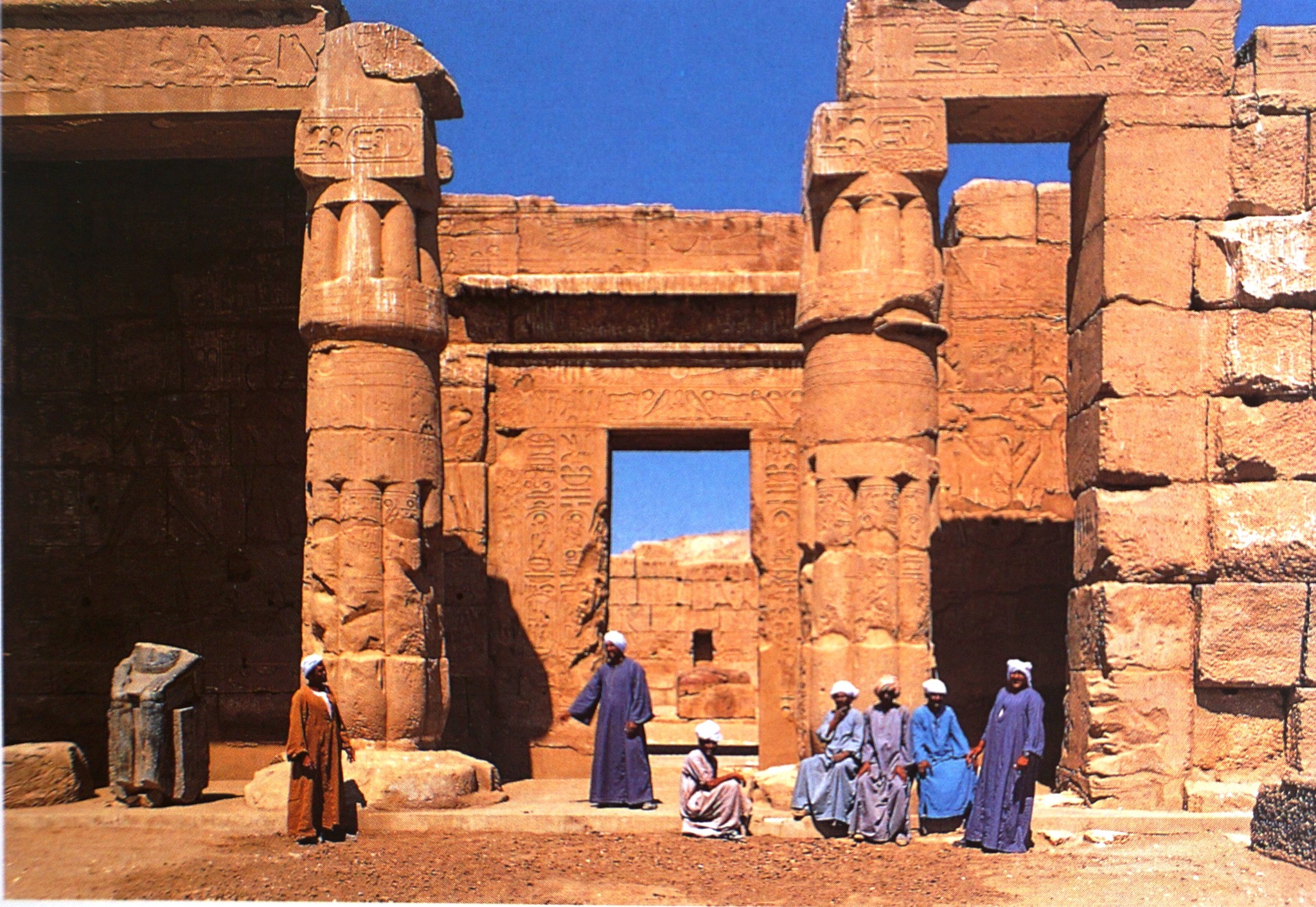

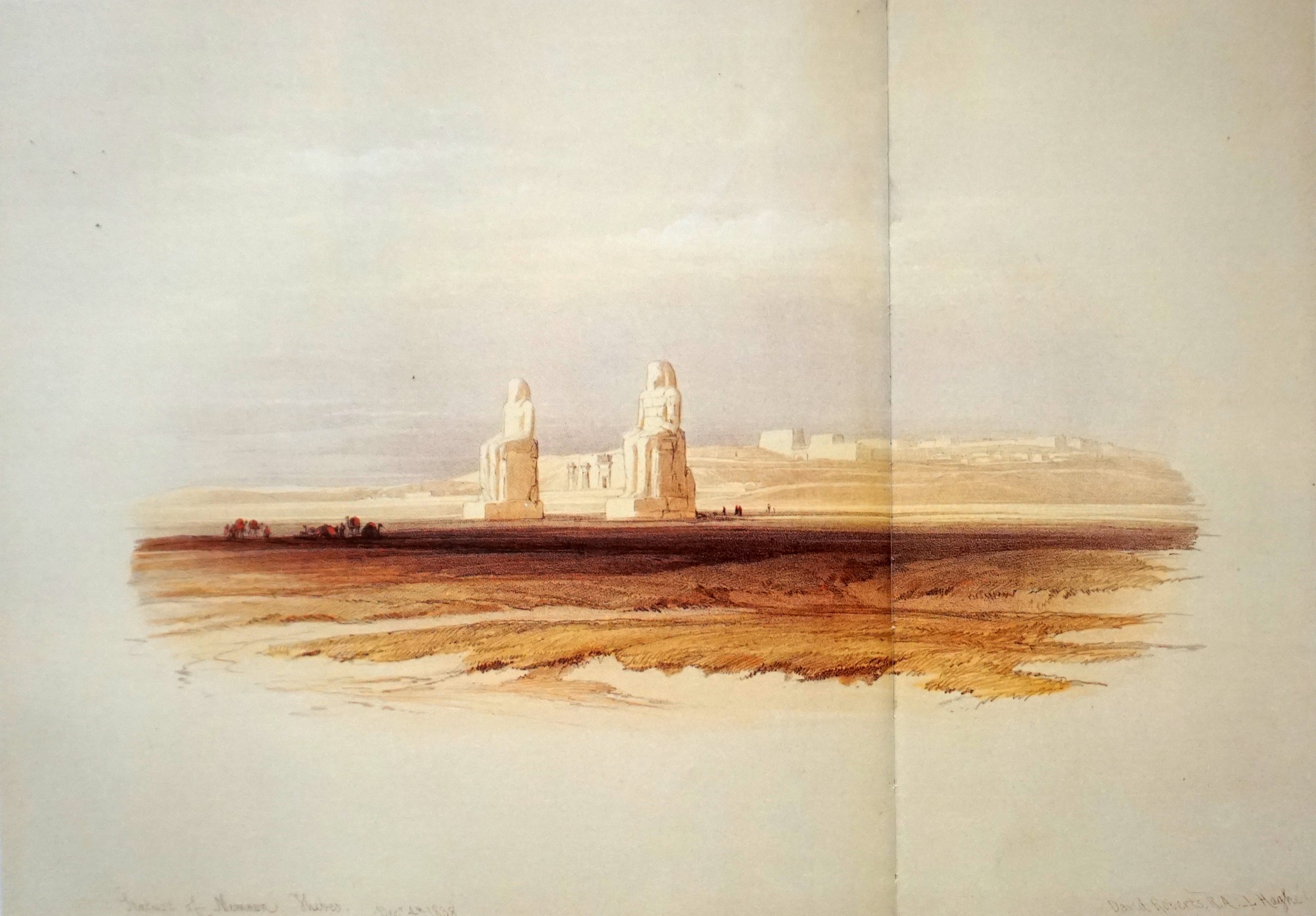

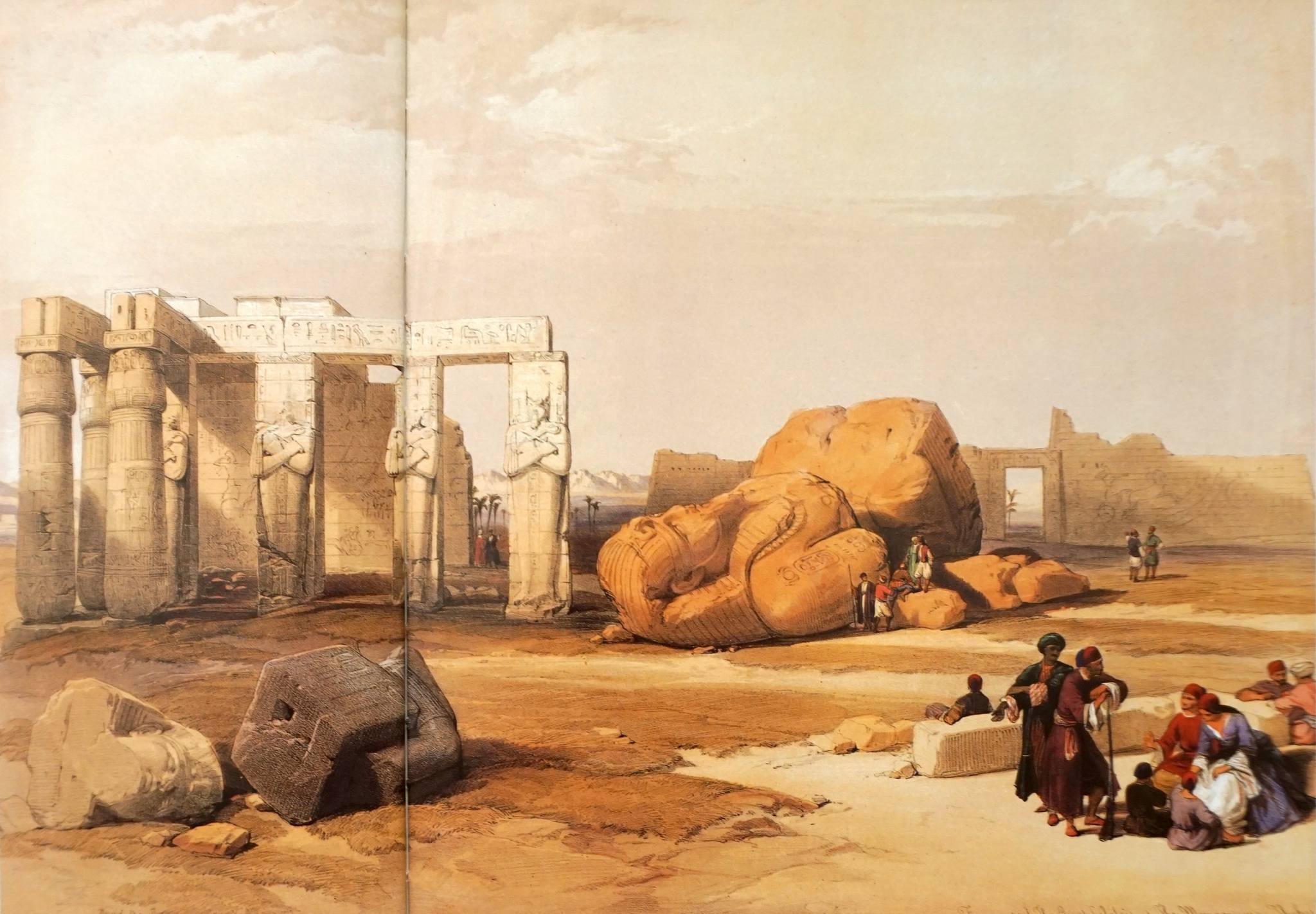

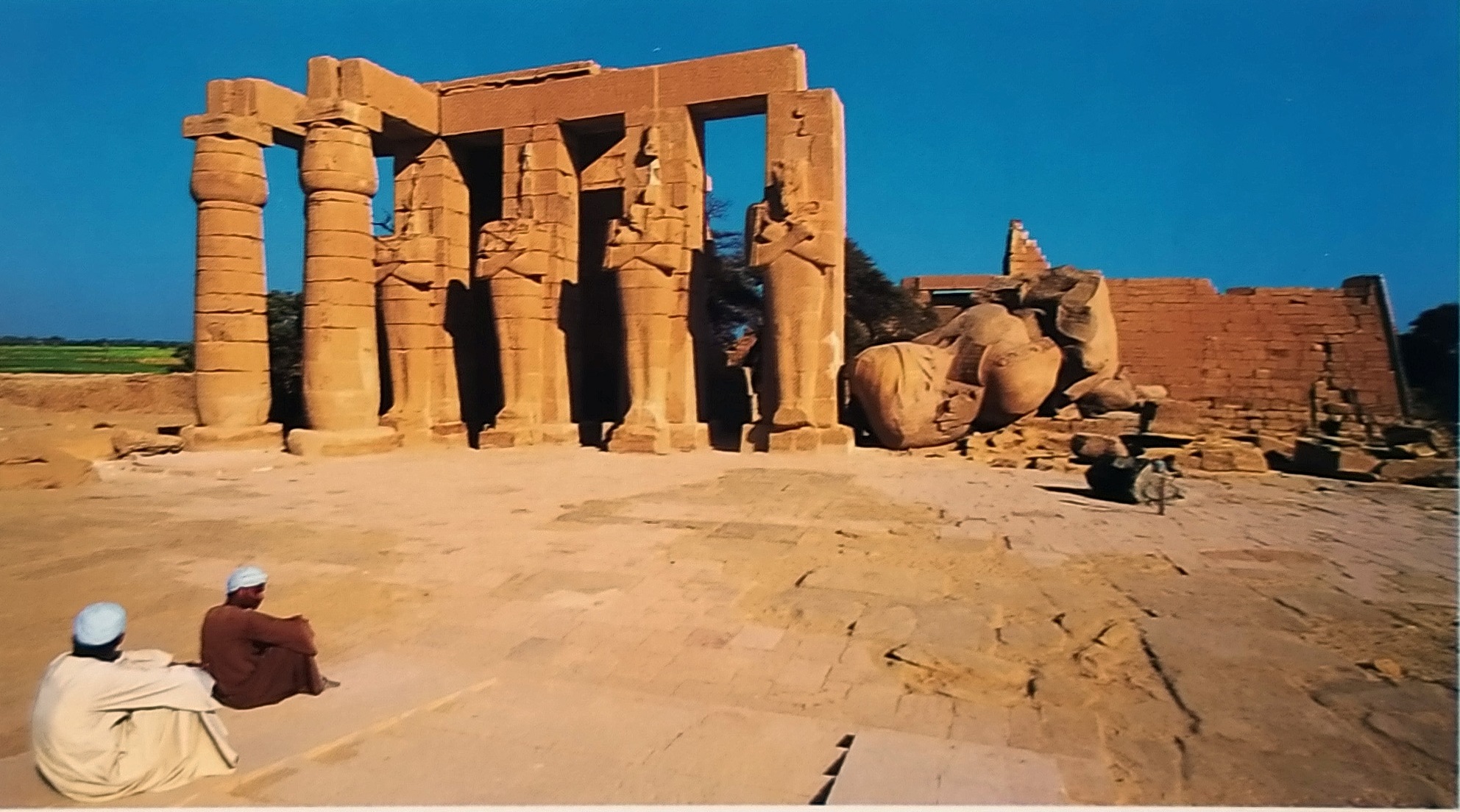

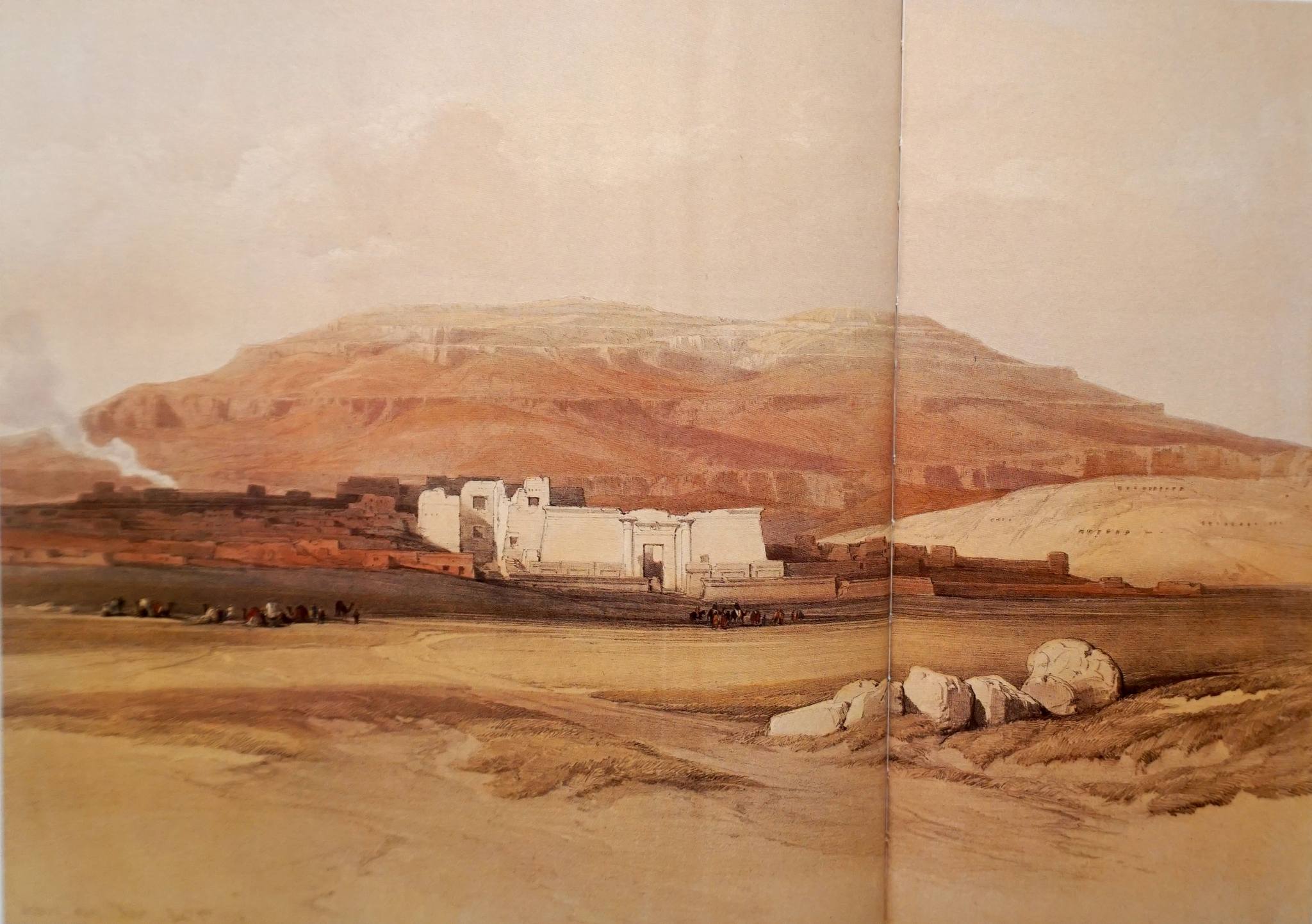

Lasciata Dendera, Roberts si rimise in viaggio il 20 ottobre. La mattina del giorno successivo, una domenica, i due battelli che componevano la spedizione attraccarono a Goorna, dove prontamente furono affittati alcuni somari che avrebbero consentito l’escursione in direzione delle grandi necropoli tebane poste sulla riva occidentale del fiume. Qui, nella piana dominata dalla “Cima Tebana”, la montagna sacra alla dea Mertseger, (lett. Colei che ama il silenzio) furono scavate le eterne dimore di faraoni e spose reali, principi, principesse, funzionari e cortigiani. L’artista fu particolarmente colpito dal tempio funerario di Ramses II, all’interno del quale giacevano i resti di una colossale statua monolitica del celebre sovrano. Il lunedì mattina avvenne la visita alla Valle dei Re. La presenza di alcune tombe incompiute fornì a Roberts il pretesto per studiarne le tecniche costruttive e i metodi utilizzati dagli antichi decoratori. Dal suo diario apprendiamo che dopo la faticosa giornata, la serata fu allietata dall’esibizione di alcune giovani ballerine “molto eleganti e graziose”. In particolare, lo scozzese fu colpito da un’ altissima fanciulla dalla pelle color ebano, i cui lineamenti gli apparvero come i più espressivi che avesse mai visto.

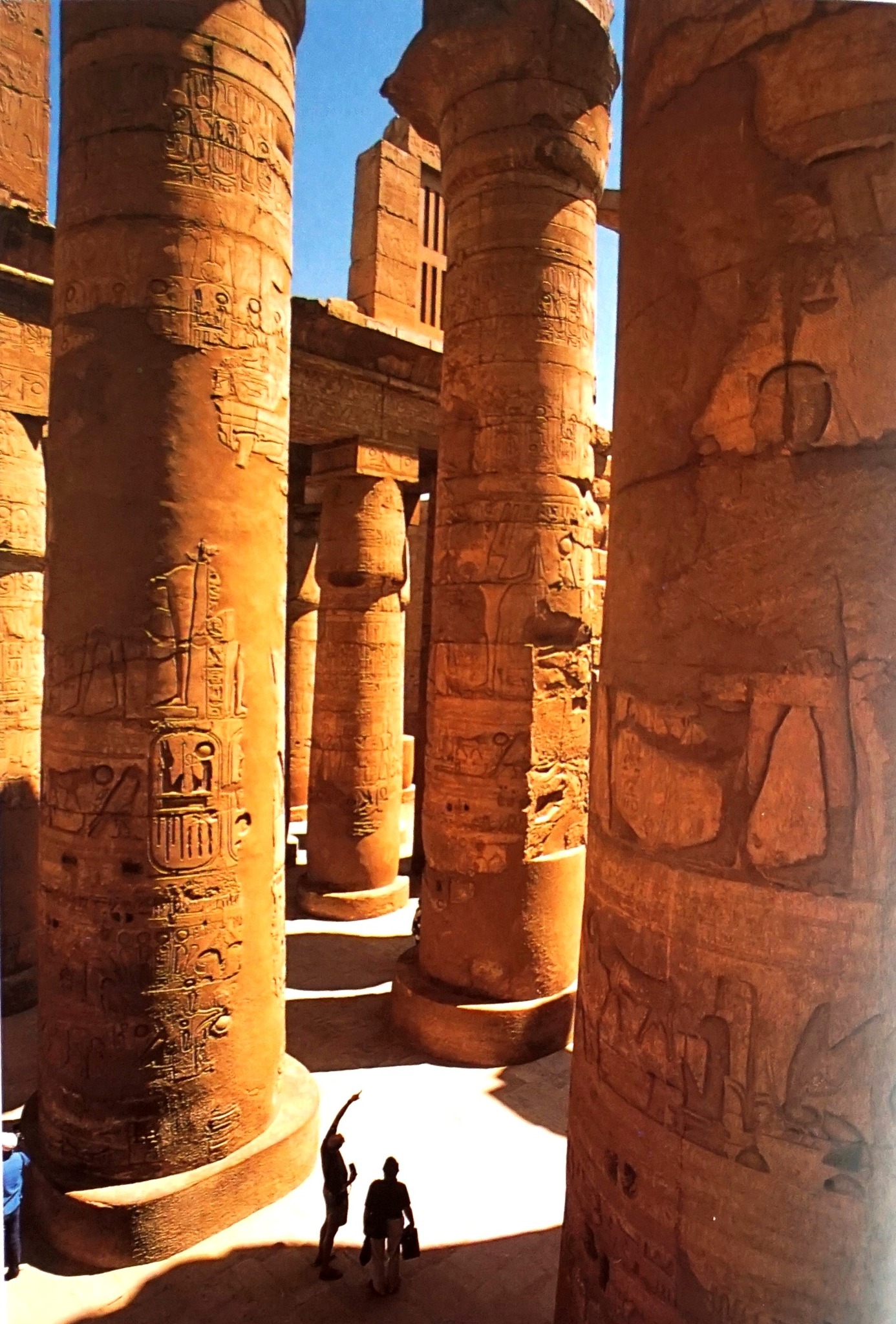

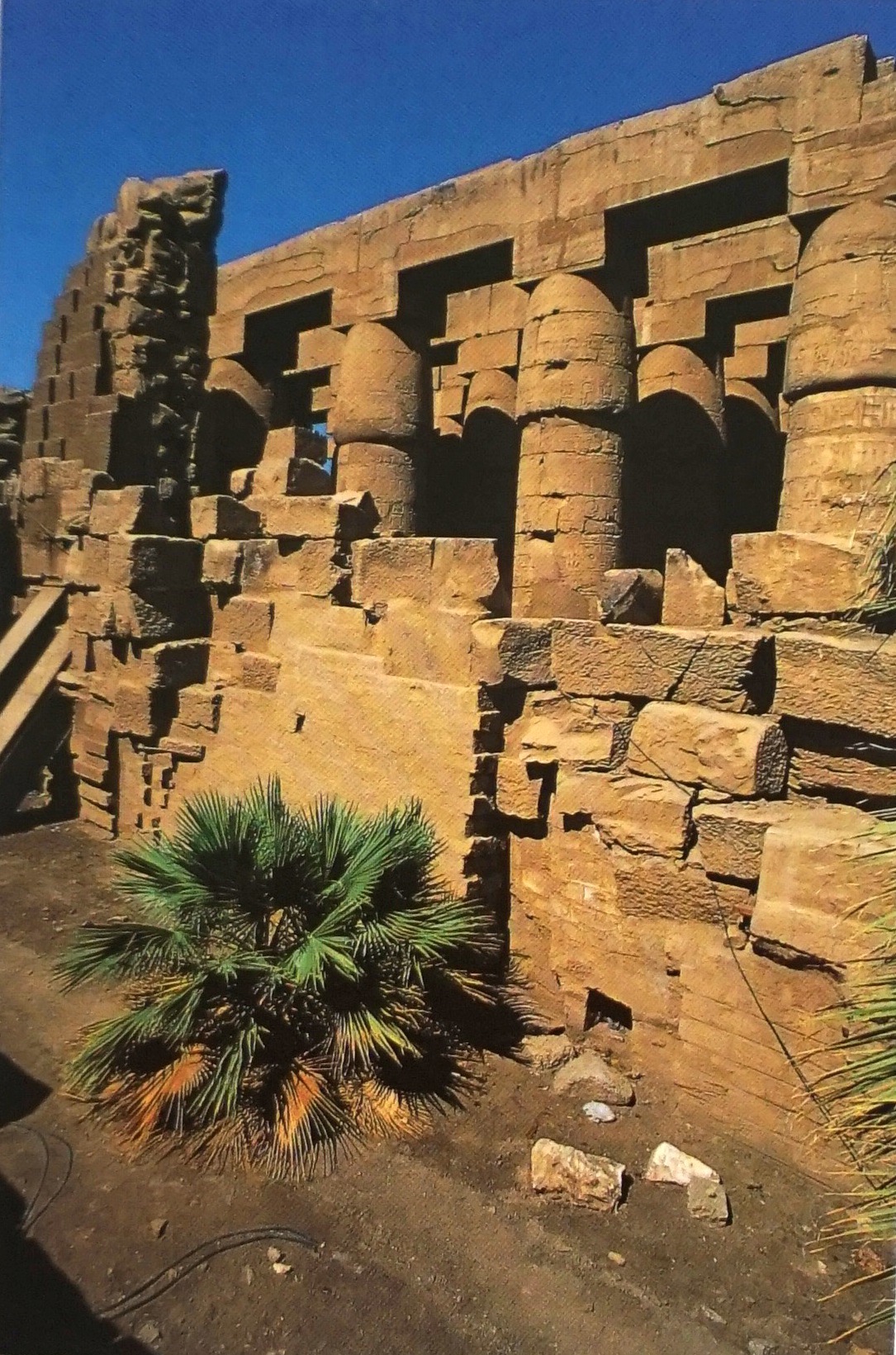

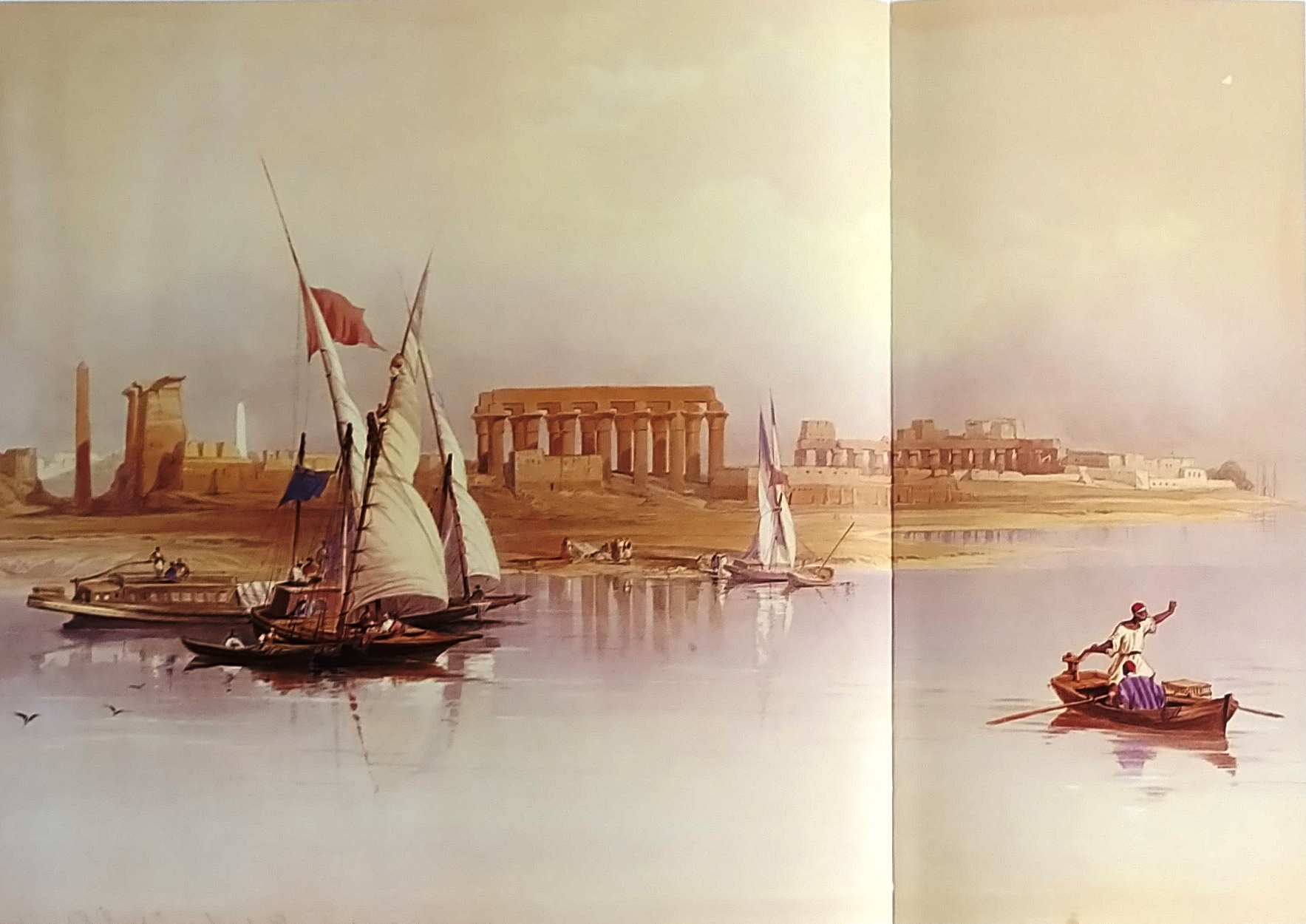

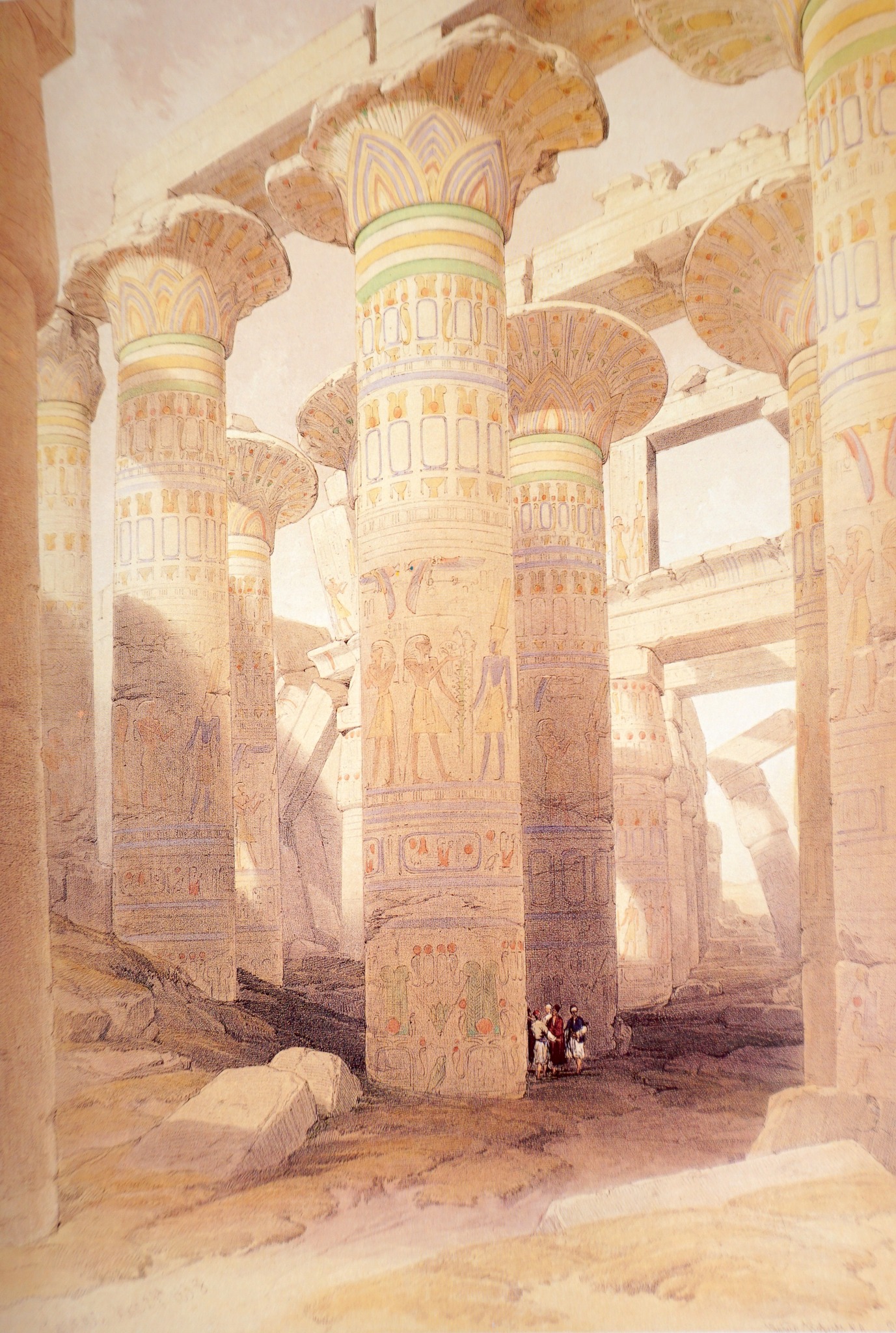

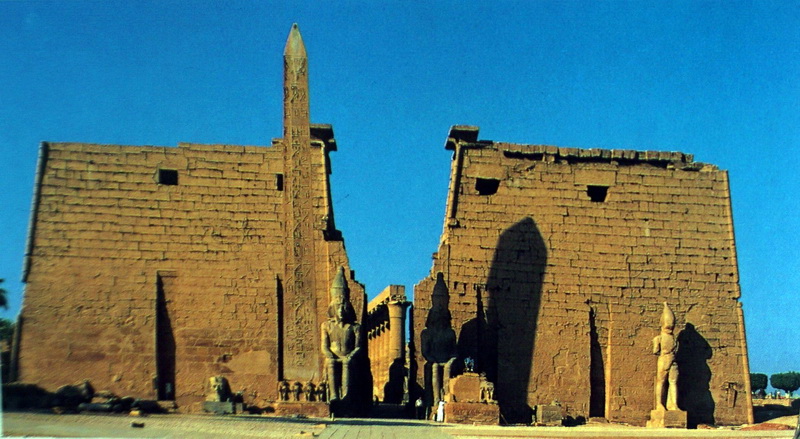

Il giorno 23, finalmente avvenne la visita delle spettacolari rovine di Luxor, che lo avrebbero lasciato letteralmente senza fiato. Dalle note riportate sul suo diario traspare chiaramente come le dimensioni del complesso finirono per ossessionarlo. Trascorse ore a misurare colonne, capitelli, rilievi e mura in un crescendo di stupore e ammirazione (Immagini n. 1 e n. 2). L’attuale città è solo una parte dell’ antica Tebe, che fu capitale dell’Egitto a più riprese durante il Medio ed il Nuovo Regno. Si sviluppò a partire da un primitivo nucleo urbano che, sorto in prossimità dell’odierna Karnak, conobbe una rapida ed enorme espansione. Dell’immensa metropoli era protettore il dio Amon che, associato a Mut e Khonshu a costituire la cosiddetta “Triade Tebana”, fece di Wast (è questo il nome egizio della città), durante tutto il Nuovo Regno (ove si eccettui la breve parentesi “amarniana”) e grazie alla mastodontica organizzazione del suo Tempio, il massimo centro politico e religioso del Paese.

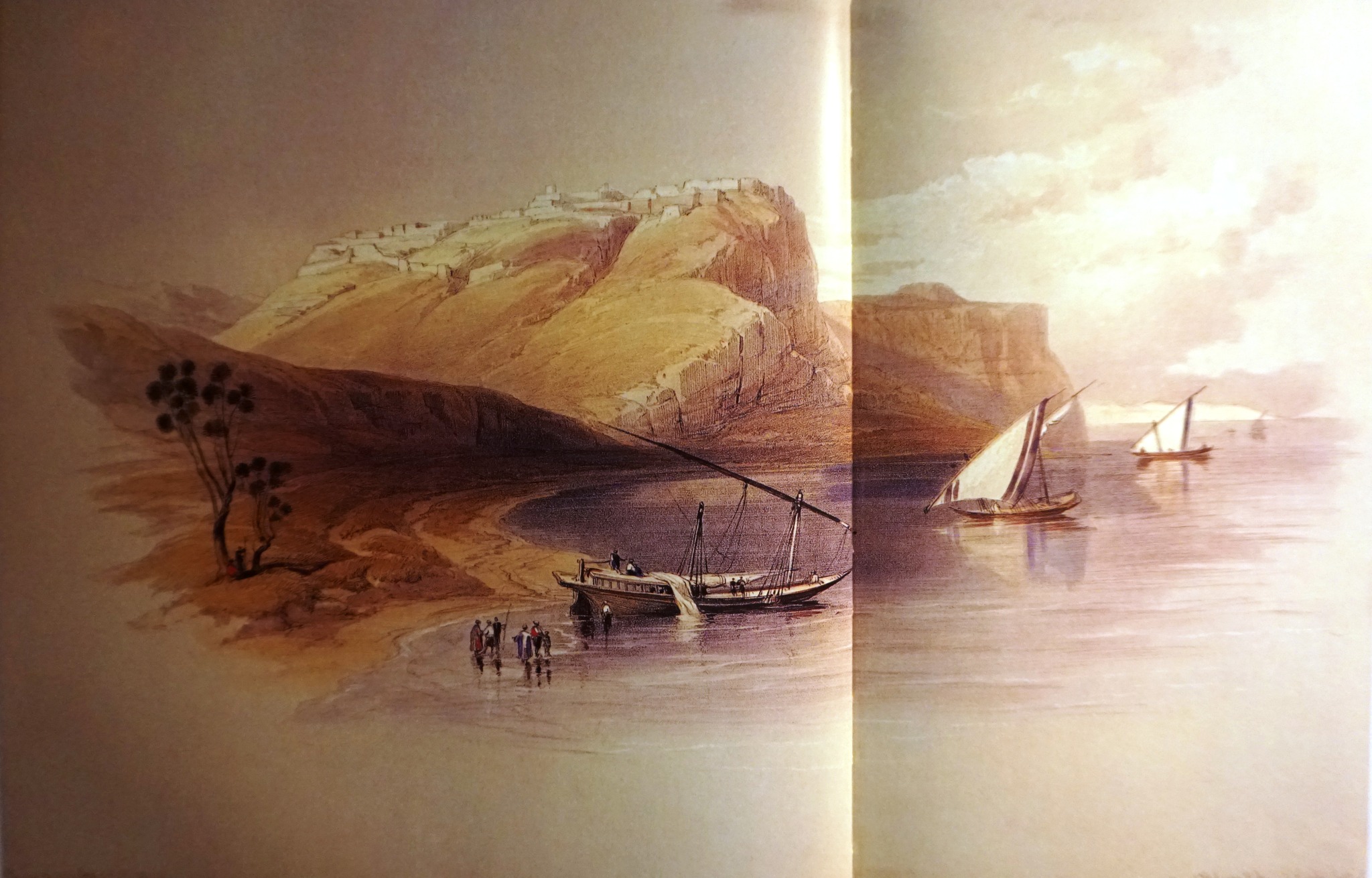

Da Luxor a File, 23 ottobre -1 novembre 1838: Elefantina, File

Il pomeriggio del 23 ottobre la spedizione lascia Karnak, diretta alla volta di Assuan, dove giunge sei giorni più tardi, dopo aver fatto tappa nelle località di maggior interesse storico. Il 24 visitò le rovine di Hermontis e successivamente si trattenne alcune ore a Esna per ammirare il Tempio di Khnum. Il giorno successivo lo dedicò ad un’escursione nella piana attorno alla città di Eilathia ed il 26 volle spingersi fino ad Edfu, il cui tempio lo entusiasmò sia per le dimensioni, sia per la magnifica raffinatezza dei suoi bassorilievi, mentre Il 28 era a Kom Ombo. Come di consueto, Roberts prese appunti e redasse accurate descrizioni di ogni monumento che avrebbe poi riccamente illustrato, durante le soste effettuate nel viaggio di ritorno dalla Nubia. Il giorno 27 lo trascorse a bordo annotando nel suo diario le impressioni relative al paesaggio circostante. Il 29 ottobre giunge ad Assuan, (la Syene dai greci), celebre sin dai tempi più remoti per le sue cave di granito, situata all’altezza della Prima Cataratta del Nilo, laddove il fiume si ramifica e appare costellato da una miriade di scogli. Tutta la zona era già abitata in epoca predinastica e dalla I Dinastia con il nome di Abw o Yebu (Città dell’Elefante), fu capitale della “Terra degli Archi”, il primo nomo dell’Alto Egitto. Più tardi questa definizione passò alla sola isola di Elefantina e alla città che vi era sorta in posizione strategica. Roberts vi si fece traghettare, ma ne riportò una certa delusione nel constatare che delle antiche rovine erano rimaste solo poche misere vestigia (Immagine n. 1).

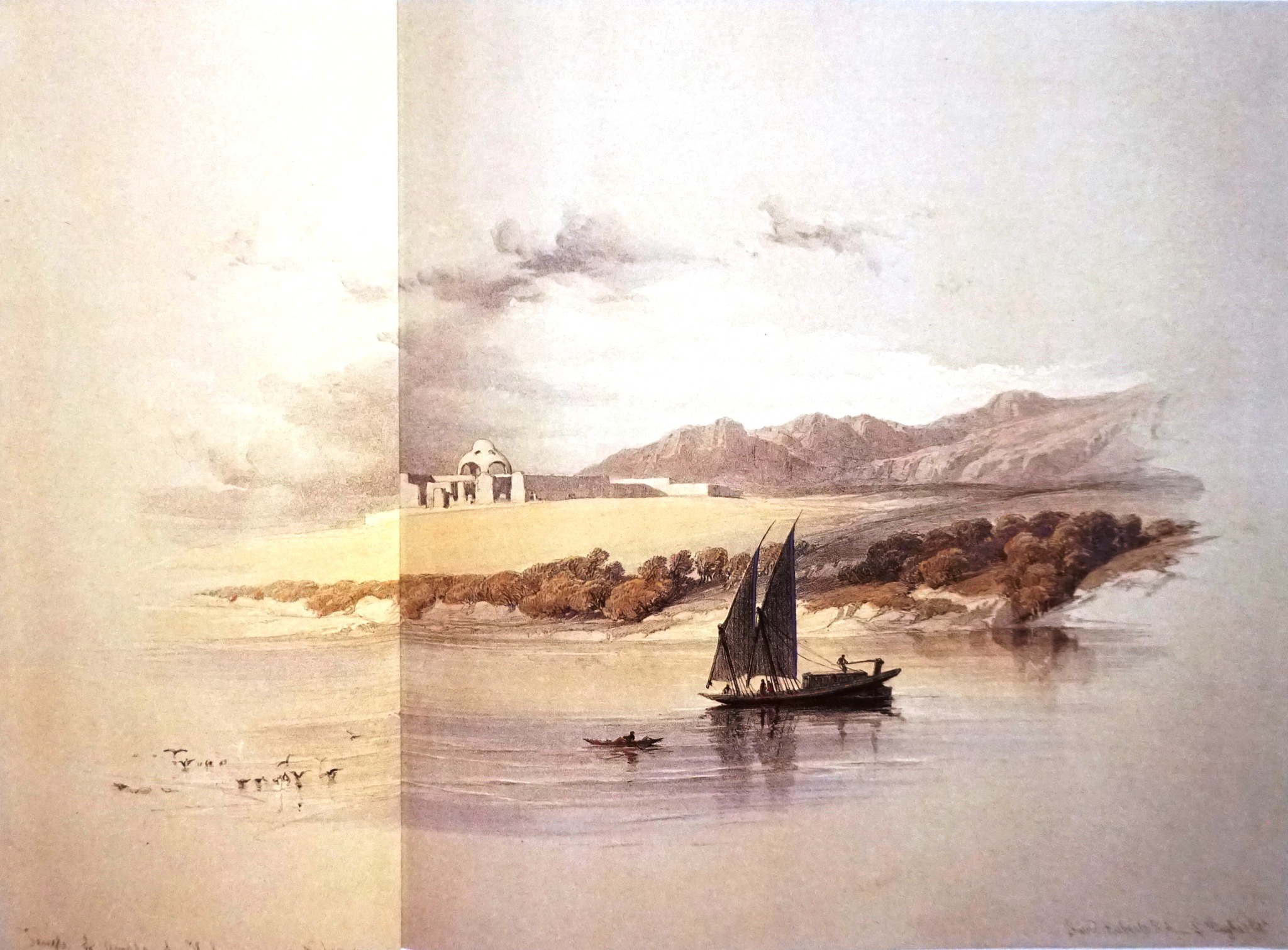

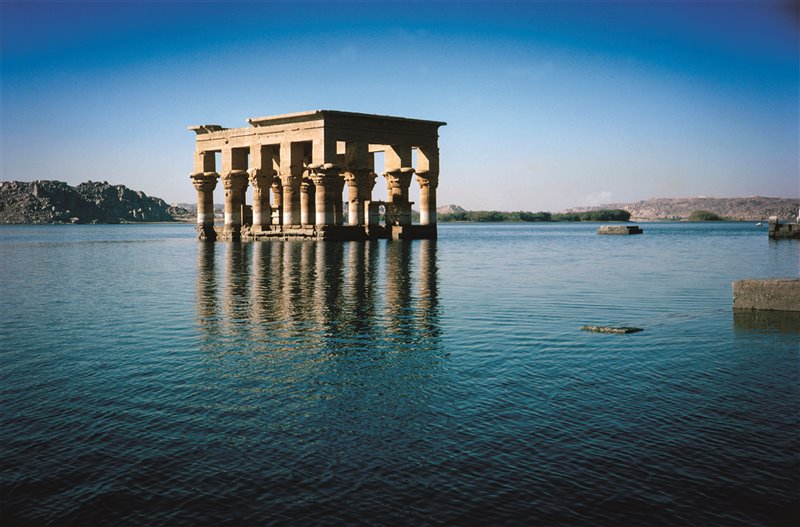

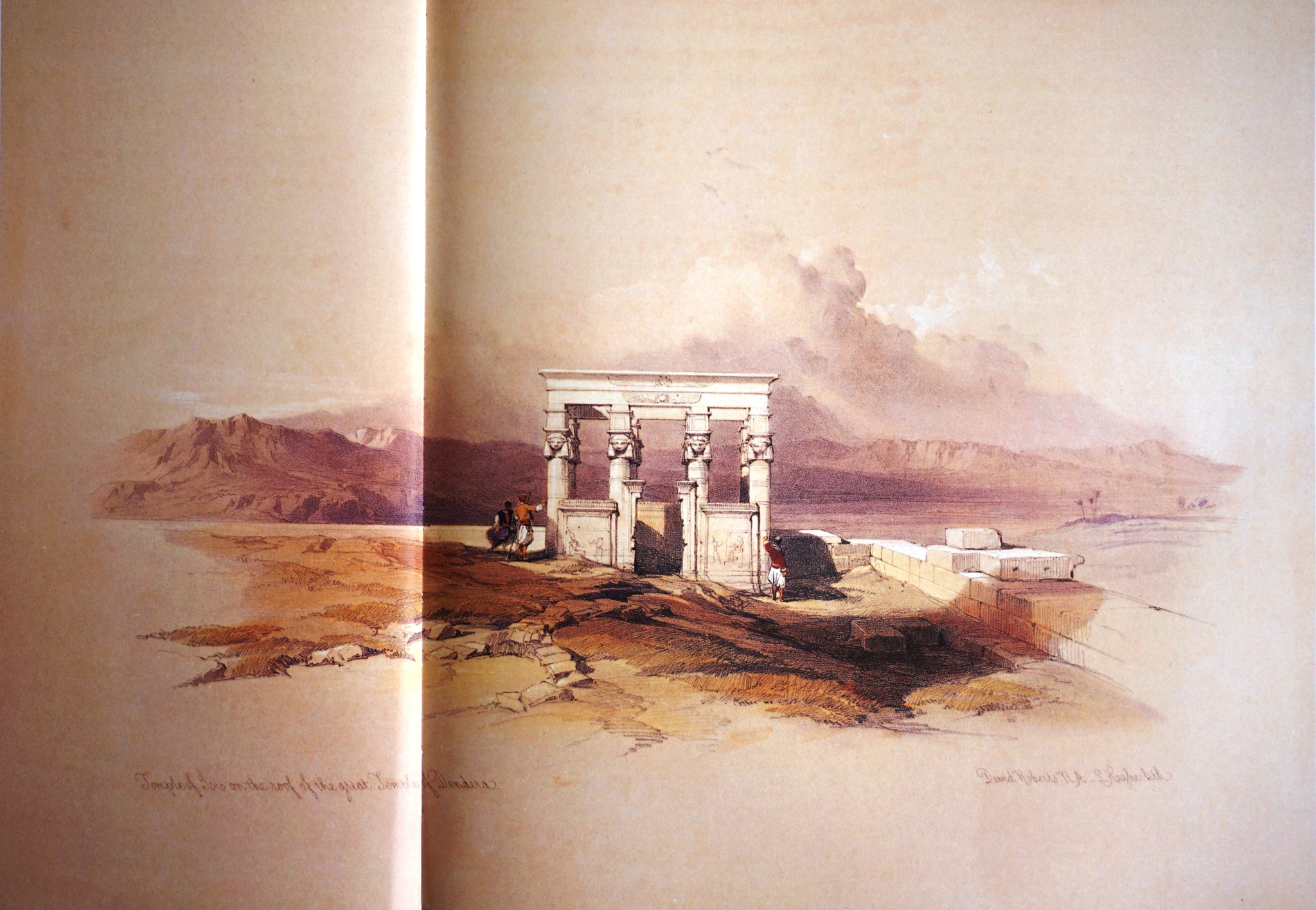

La mattina del 30 ottobre, Roberts e i suoi compagni d’avventura, si diressero, a dorso d’asino verso sud alla ricerca di qualche barcaiolo che potesse traghettarli sull’isola di File ove sorgevano le superbe rovine del grande santuario dedicato a Iside. L’isola fu descritta dall’artista come un angolo di paradiso nel mezzo di una desolazione sconfinata, ma ad impressionarlo vivamente fu più di ogni altra cosa il magnifico splendore del tempio. Il giorno successivo fervevano già i preparativi per la risalita della Prima Cataratta, impresa che si rivelò alquanto laboriosa e che richiese l’intera giornata del 1° novembre. L’artista decise, perciò di impiegare il suo tempo a File ove ritrasse il cosiddetto “Letto del Faraone” definendolo “tempio ipetrale”, perché sprovvisto di tetto. In realtà questo padiglione fu fatto erigere da Traiano nel 105 d.C. destinandolo a ricovero della barca sacra di Iside durante le processioni ai templi nubiani meridionali. La struttura, di grande eleganza, si presenta come un chiosco quadrilatero munito di 14 colonne chiuse in basso da muri intercolumnari. I capitelli sono di tipo floreale e di forma diversa. Gli inconsueti dadi che li sormontano, probabilmente avrebbero dovuto essere scolpiti con l’effigie della dea Hathor. Nonostante sia rimasto incompiuto questo monumento è diventato il simbolo stesso di File e resta il miglior esempio di gusto e abilità egizia in epoca romana (Immagine n. 2) . L’appellativo “Letto del Faraone” fu coniato a seguito di un’errata ipotesi di antica origine che supponeva che in questo luogo risiedessero i sovrani d’Egitto durante le loro visite al grande santuario.

Anche per quanto riguarda File, questa fu solo la prima e breve sosta di Roberts. L’artista vi si soffermerà più a lungo di ritorno dalla Nubia tra il 17 e il 19 novembre e in tale occasione realizzerà una serie di splendide illustrazioni.

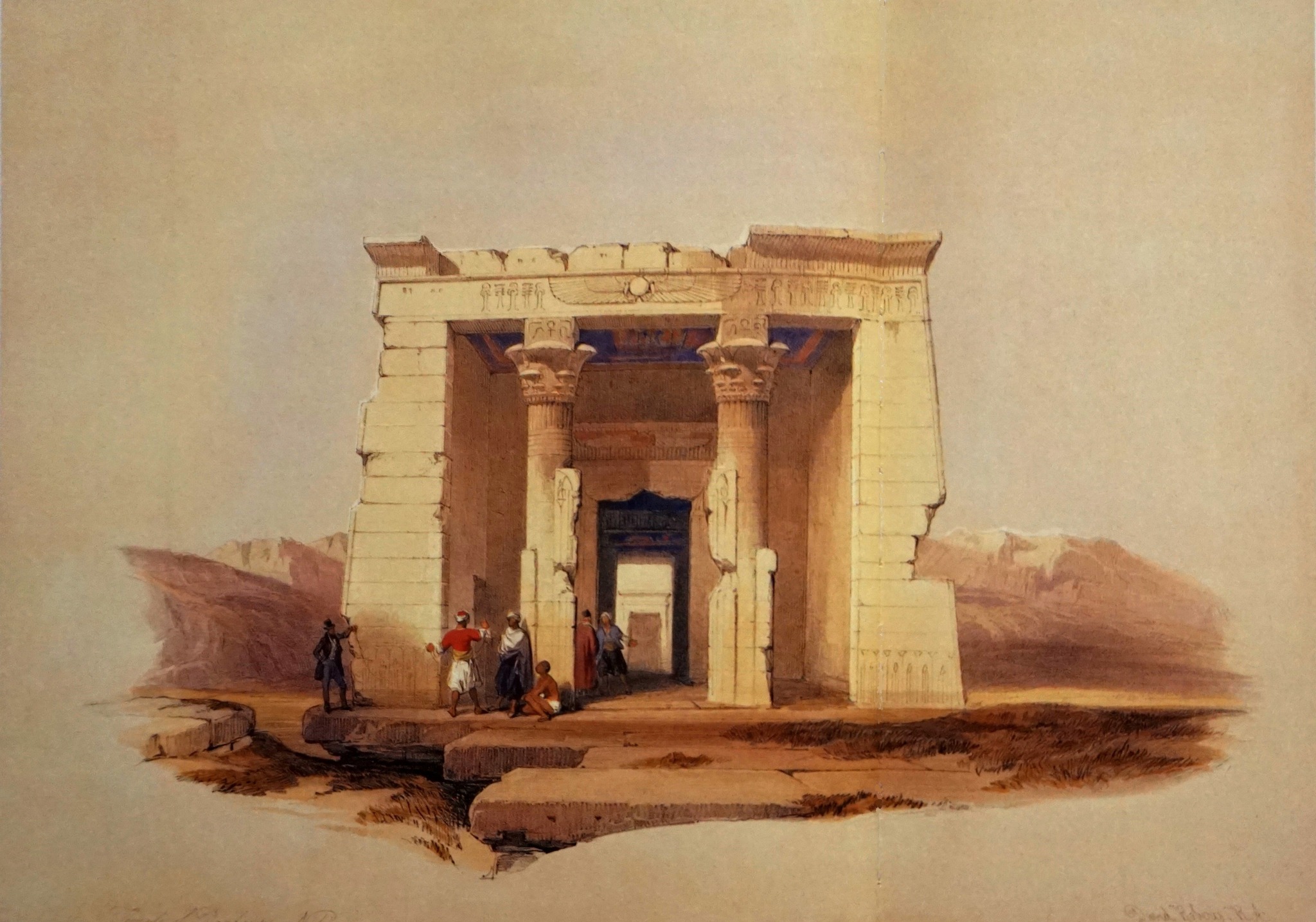

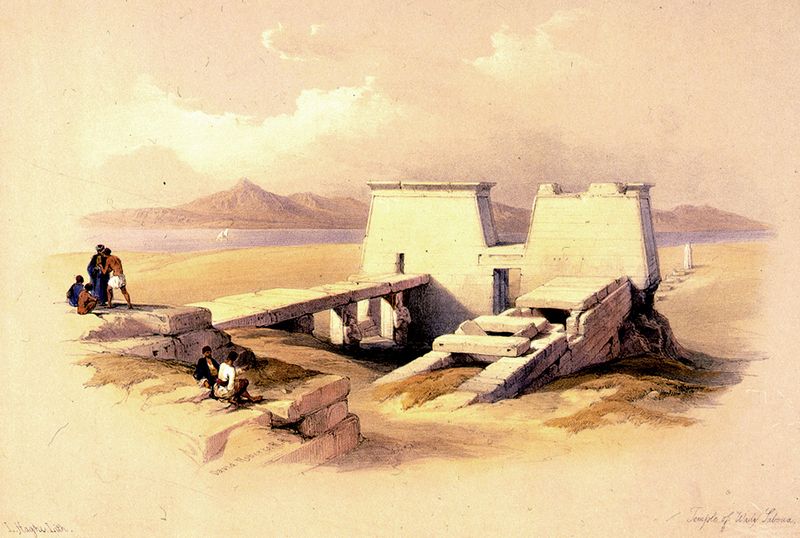

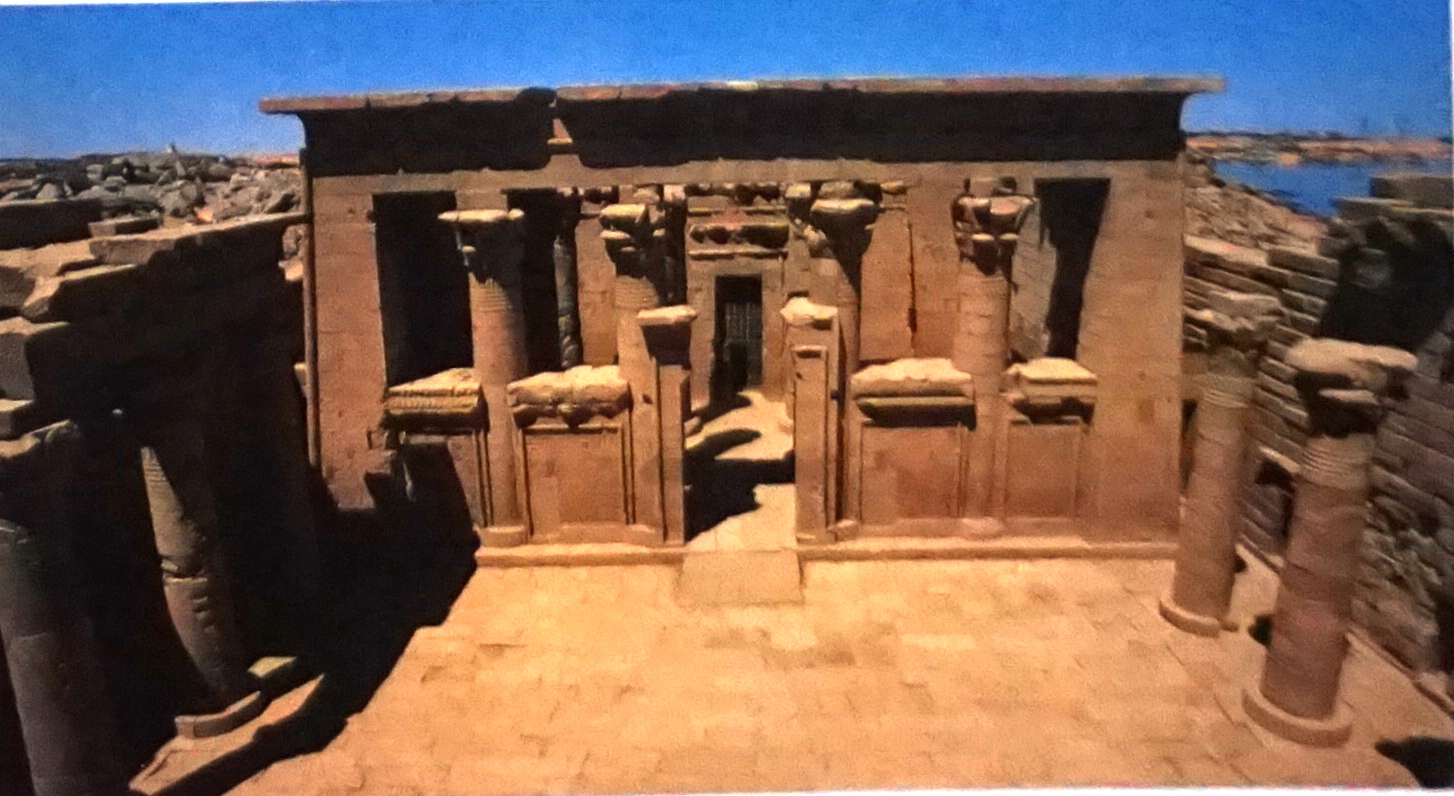

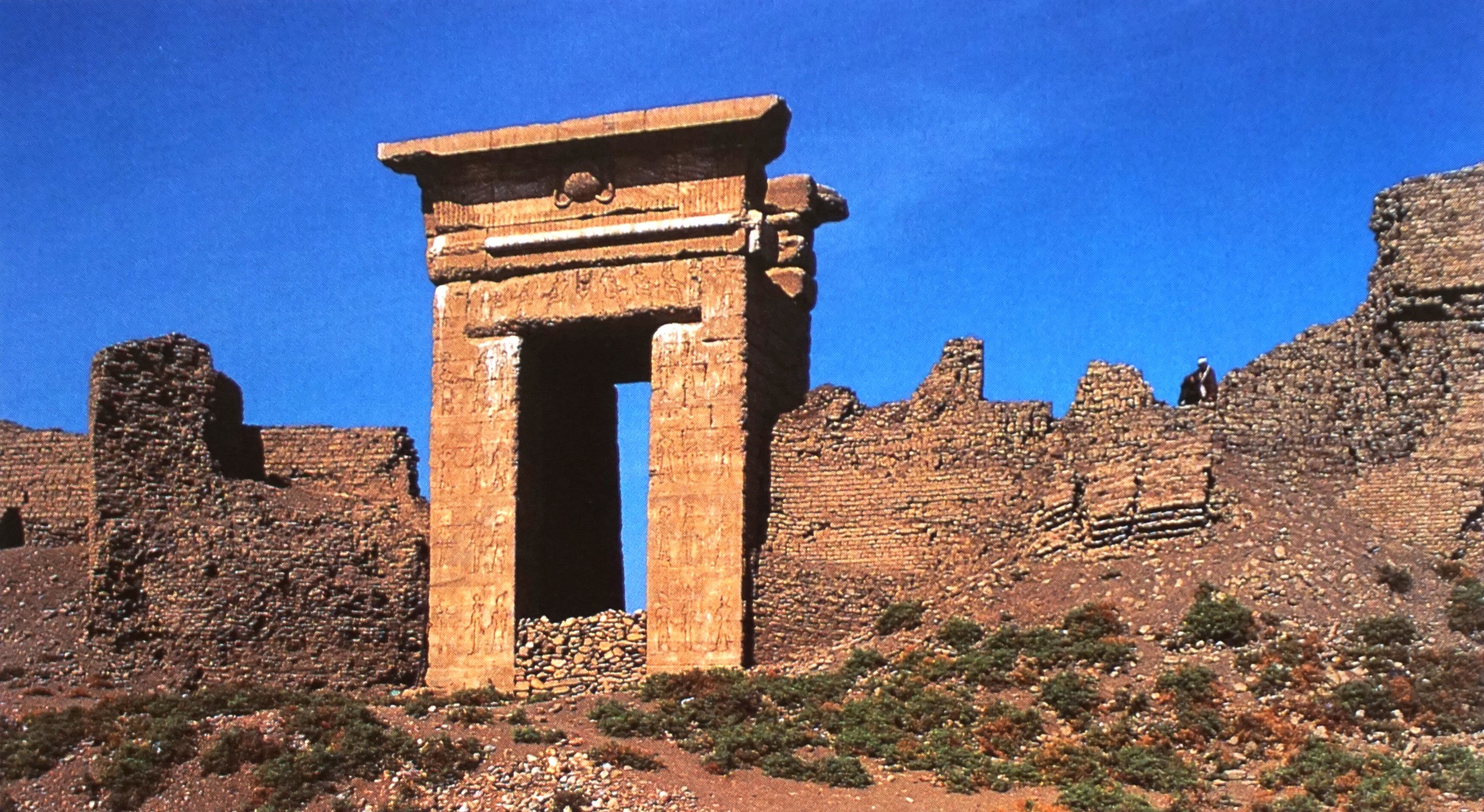

Il tempio di Uadi Debod, 2 novembre 1838

La mattina di venerdì 2 novembre, Roberts e i suoi compagni di avventura approdarono nei pressi di Uadi Debod, circa 25 Km. a sud della Prima Cataratta del Nilo, ove sorgeva un piccolo tempio dalle proporzioni molto eleganti (Immagini n. 1 e 2). Come nel caso di molti altri santuari nubiani, anche questo non fu mai portato a termine, come dimostrano le due colonne esterne in facciata non rifinite. La loro superficie scabra e i capitelli appena sbozzati convinsero l’artista che gli artigiani egizi scolpissero i geroglifici e i particolari più minuti delle decorazioni solo dopo aver assemblato i vari blocchi di pietra nella giusta posizione. La parte più antica del tempio fu eretta tra il 195 e il 185 a.C. dal re Adikhalamani, sovrano di Meroe, nell’odierno Sudan, che lo dedicò al dio Amon. Durante il secolo successivo, venne riconsacrato alla dea Iside e più volte ampliato da Tolomeo VI e Tolomeo VIII. La costruzione dell’ala sinistra e l’aggiunta della facciata scandita dalle quattro grandi colonne si devono, invece agli imperatori romani Augusto e Tiberio che si fecero ritrarre sui muri intercolonnari con gli attributi tipici degli antichi faraoni.

Allo stesso modo dei più famosi templi di Abu Simbel o di File, anche il tempietto di Uadi Debod rischiò di essere sommerso dalle acque del lago Nasser originatosi dalla costruzione della Grande Diga di Assuan, ma fu risparmiato grazie all’impegno dell’UNESCO che smontò la costruzione e ne sistemò provvisoriamente le parti in un deposito. Più tardi il governo egiziano ne fece dono alla Spagna come segno di riconoscimento per l’aiuto prestato durante la campagna di salvataggio. Nel 1968 il monumento venne ricomposto su una collina a breve distanza da Madrid.

Dopo aver preso appunti e disegnato il sito, Roberts si diresse a piedi fino a uadi Kardassy dove si trovava un tempio simile a quello appena visto, ma l’imminenza del tramonto e l’urgenza di raggiungere Abu Simbel gli suggerirono, anche in questo caso, di rimandare al ritorno una visita più accurata.

Sul tempio di Debod sono disponibili ulteriori approfondimenti ai seguenti links del nostro sito:

- https://laciviltaegizia.org/2022/08/21/il-tempio-di-debod/(a cura di Francesco Alba)

- https://laciviltaegizia.org/2022/12/07/il-tempio-di-debod-2/

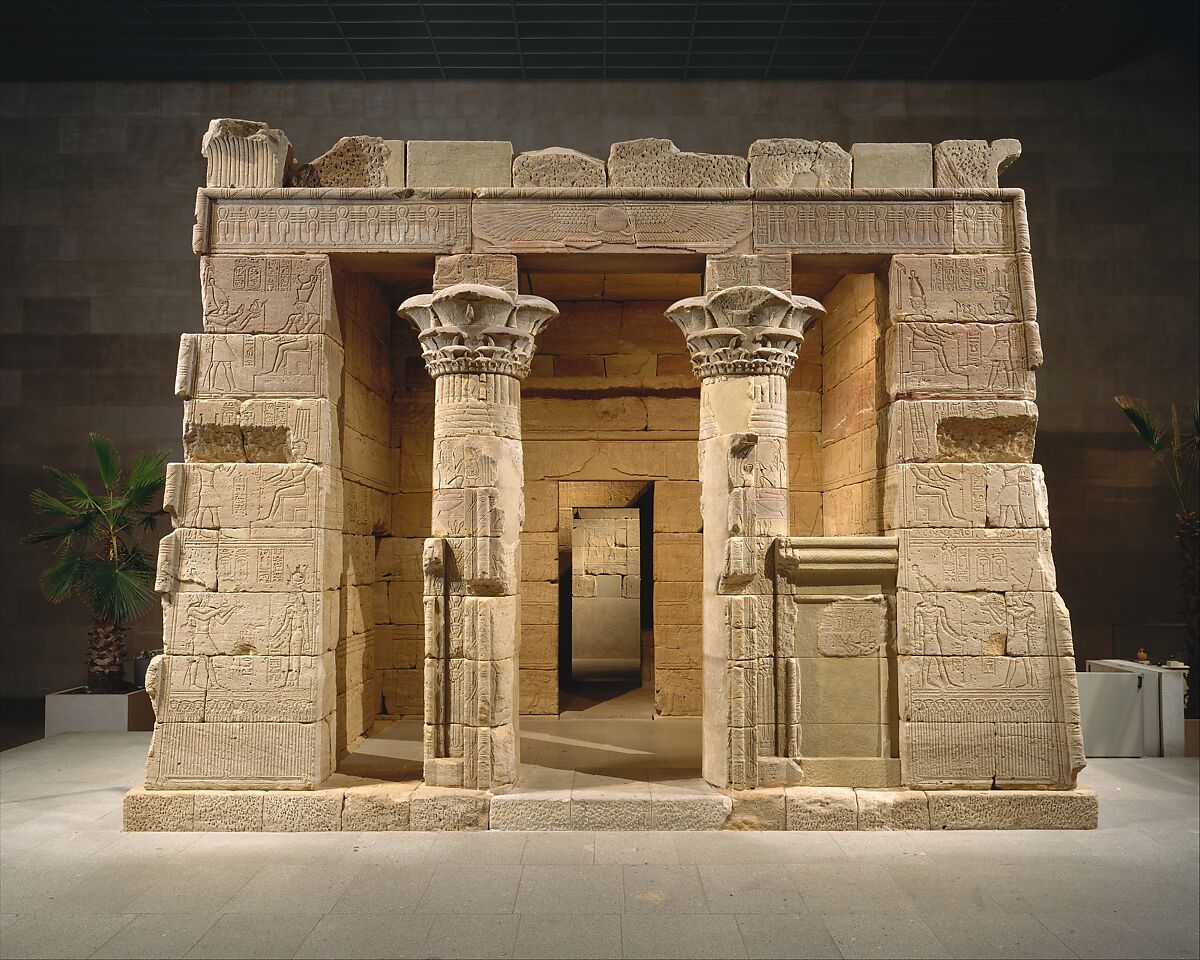

Il tempio di Dendur, 3-4 novembre 1838

Dopo essersi trattenuto alcune ore a Kalabasha, un villaggio sulla riva occidentale del Nilo nelle cui vicinanze sorgeva uno splendido tempio, Roberts riprese la navigazione durante la notte tra il 3 e il 4 novembre, prendendo terra a giorno ormai inoltrato in prossimità della località di Dendur. Come lui stesso appuntò nel suo diario, il tempietto che ebbe l’occasione di osservare avrebbe potuto apparirgli ben poca cosa in confronto ai grandiosi edifici ammirati sino a quel momento. Tuttavia, il monumento conservava un notevole valore storico esendo stato costruito da Augusto in onore delle divinità locali Peteese e Pihor. L’imperatore romano, fu profondamente attratto dalla cultura egizia e questa sua predilezione, condivisa anche da molti suoi successori, fece nascere a Roma una vera e propria moda che si spirava ai modelli dell’arte faraonica. Infatti, anche dopo la sua morte, una delle caratteristiche salienti del dominio romano in Egitto rimase il profondo rispetto per i canoni costruttivi ed estetici locali.

Nella tavola illustrata dall’artista è curiosa la presenza di alcuni personaggi intenti a misurare la facciata del tempio, tra i quali uno di essi è abbigliato all’occidentale. E’ probabile che Roberts abbia voluto immortalare se stesso assieme al fedele Ismail e ad alcuni altri membri dell’equipaggio (Immagine n. 1).

Anche il tempio di Dendur era destinato a essere sommerso dalle acque del Lago Nasser per cui, per iniziativa dell’UNESCO, nel 1963 fu smontato e donato dall’Egitto agli Stati Uniti. Oggi fa bella mostra di sé in un’apposita sala del Metropolitan Museum of Art di New York(Immagine n. 2 e n. 3).

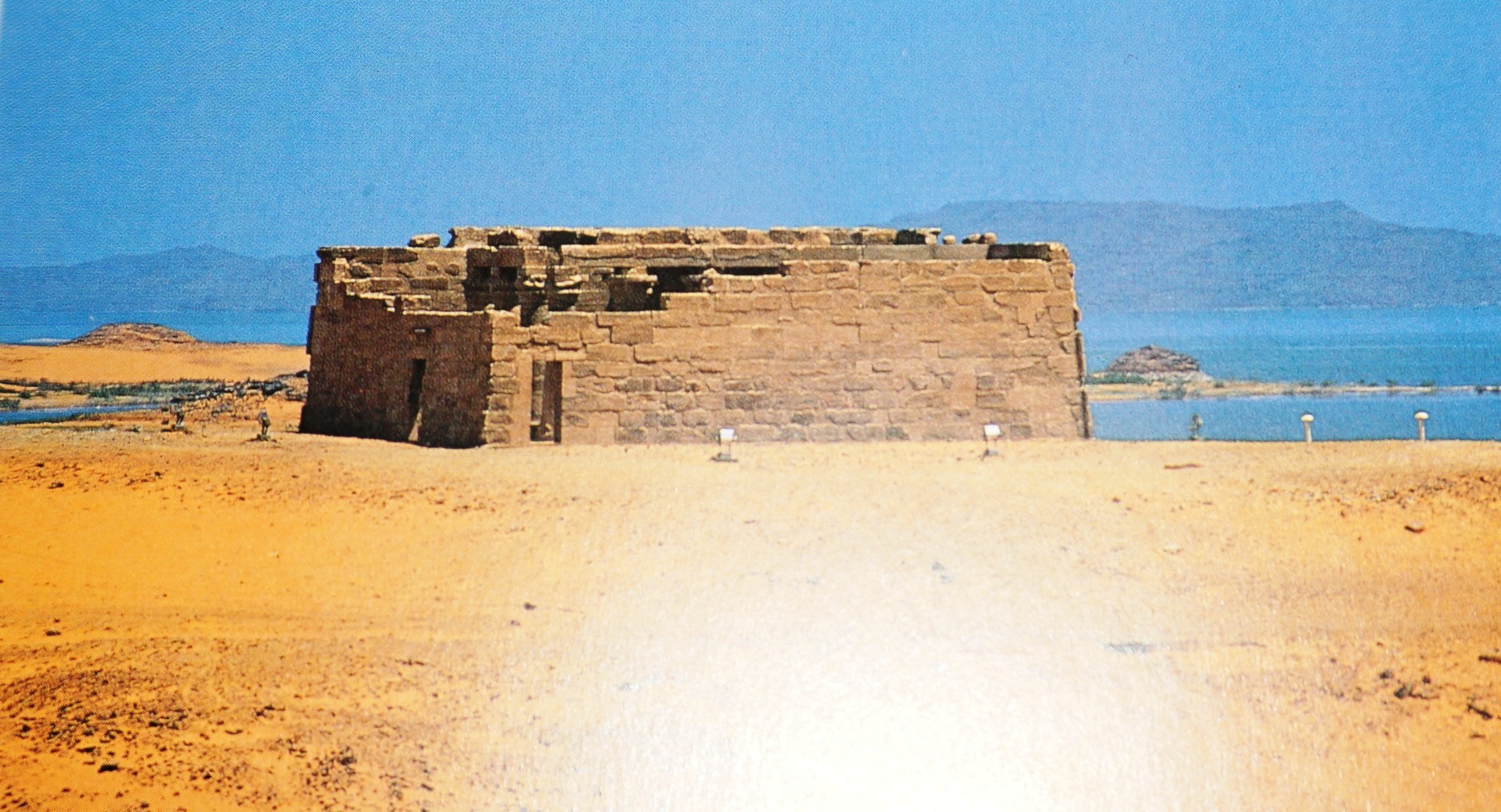

Il tempio di Uadi Sabua, 5-6 novembre 1838

La notte tra il 4 e il 5 novembre fu trascorsa in navigazione. L’imbarcazione passò accanto ai templi di Gyrshe e Dakke e all’alba si approssimò all’isola di Derar, che fu descritta da Roberts come intensamente coltivata. Con l’avanzare del giorno il sole andava ad illuminare distese di sabbia scintillante dalle quali, ad un certo punto, si profilò la sagoma del tempio di Maharraqa. L’artista vi fece sosta per dedicare una breve visita al complesso di epoca romana, dal quale rimase vivamente impressionato. Il giorno successivo fu caratterizzato da un’assoluta bonaccia che rallentò la navigazione al punto che le maestose rovine di Uadi es-Sebua furono raggiunte solo all’alba del 6 novembre.

L’edificio fu eretto da Ramses II e dedicato ad Amon e Ra-Harakhty. Lo stesso faraone vi si fece venerare ed il tempio era conosciuto come “la casa di Ramses-Meryamon nel dominio di Amon”; sfingi e statue, poste dinanzi al pilone, avevano infatti, le sembianze del sovrano divinizzato. Nel suo diario, Roberts annotò che la caratteristica più spettacolare del complesso era il lungo dromos (un viale fiancheggiato da una serie di sfingi, e preceduto da due colossali statue del faraone) che conduceva al tempio. Fu proprio la presenza di queste sfingi a suggerire alle genti del posto il nome moderno del sito che significa appunto “Valle dei Leoni”. Le tavole che ne ricavò Roberts sono di alto valore documentario dal momento che la maggior parte delle sculture, purtroppo, è andata perduta (Immagini n. 1 e n. 2).

L’ingresso del tempio è costituito da un pilone in arenaria rossastra alto 20 metri preceduto, un tempo, da due colossali statue di Ramses II delle quali solo una oggi è al suo posto. Attraverso il portale centrale, ornato di bassorilievi raffiguranti il sovrano che offre sacrifici agli dei, si accede al cortile delimitato su due lati da portici con cinque pilastri ciascuno, a cui sono addossate altrettante enormi statue del faraone. Le pareti sono decorate con bassorilievi che raffigurano le consuete scene di offerta. Dal cortile, attraverso una scala, si accede ad una stretta terrazza sulla quale si apre l’ingresso alla sala principale, che fu trasformata in chiesa in epoca cristiana e gran parte dei bassorilievi ricoperti da affreschi. A questo grande ambiente, coperto solo in parte da un soffitto sorretto da pilastri, segue una sala, comunicante con diverse stanze, disposta trasversalmente e scavata interamente nella roccia. Anche in questa parte del complesso sono visibili numerosi rilievi raffiguranti Ramses II intento a porgere offerte agli dei e alla sua stessa immagine divinizzata. Dalla parete di fondo si dipartono tre cappelle di cui quella centrale era il “naos” vero e proprio. Tra le immagini presenti sulle pareti, alcune rappresentano il sovrano che reca fiori alla barca solare di Ra-Harakhty, ornata di teste di falcoe a quella di Amon, ornata di teste di ariete. In una nicchia sono presenti statue delle tre divinità venerate nel tempio, che sfortunatamente furono malamente danneggiate dai primi cristiani.

Quando Roberts giunse a Uadi Sabua, la parte ipogea non era accessibile in quanto ostruita da un’enorme massa di sabbia. L’artista notò che il materiale friabile di cui era costituito l’edificio mostrava evidenti segni di erosione e molti blocchi apparivano sconnessi, probabilmente in conseguenza di movimenti tellurici.

Questo maestoso tempio, che tanto impressionò Roberts, ha seguito la stessa sorte di tanti altri monumenti nubiani: fu smontato in grossi blocchi numerati e ricomposto più tardi a circa quattro chilometri dal luogo di origine in una località denominata Nuova Sebua prospiciente le sponde del bacino artificiale (Immagine n. 3).

Due statue colossali di Ramses II nel tempio di Uadi Sabua, 6 novembre 1838

Alla fine del lungo dromos di accesso al tempio, due statue di dimensioni enormi erano poste a guardia del pilone; altre due si trovavano all’inizio del viale e raffiguravano Ramses II con il copricapo e gli emblemi di Osiride. Solo il colosso che Roberts ritrasse in piedi ci è pervenuto: gli altri sono stati trafugati oppure sono andati distrutti. La statua rappresenta il faraone con il simbolo di Amon-Ra, un lungo bastonealla cui sommità è presente una testa di ariete sormontata dal disco solare e dall’ureo, il sacro cobra emblema della luce e della regalità. L’acconciatura è quella tipica della moda nubiana: capelli raccolti in piccole trecce, una fascia sottile attorno al capo e l’ureo sulla fronte (immagini n. 1 e n. 2).

Fra i templi nubiani, quello di Uadi Sabua è l’unico ad aver conservato, sia pure solo parzialmente, il suo dromos. In origine, prima che il monumento venisse ricomposto nella nuova sede, più alta di circa sessanta metri rispetto a quella originaria, questo viale conduceva direttamente dalla sponda del Nilo all’edificio.

Roberts si trattenne a Uadi Sabua per tutta la giornata del 6 novembre 1838, intento a misurare e disegnare in dettaglio le rovine del sito. Il mattino seguente riprese il suo viaggio verso Abu Simbel.

La Fortezza di Ibraim ed Il tempio di Amada ad Hassaya, 11-13 novembre 1838

La mattina del 7 novembre 1838, l’equipaggio approdò nei pressi di Kosocko, una cittadina dall’aspetto ameno, dove fu trascorsa l’intera giornata. Al calar del sole riprese la navigazione e, alle prime luci del giorno successivo, apparvero le suggestive rovine della Fortezza di Ibrim, che Roberts si ripropose di visitare sulla via del ritorno, preso com’era dalla smania di raggiungere Abu Simbel, ormai vicina. All’imbrunire erano in vista dell’agognata meta; l’oscurità incedente, consigliò loro di concedersi qualche ora di sonno. All’alba di venerdì 9 novembre 1838, David Roberts era finalmente al cospetto dei sensazionali templi rupestri*.

L’ 11 novembre 1838, al calar della sera, lasciata Abu Simbel, si cominciò a ridiscendere la corrente del Nilo. Poche ore più tardi avvenne l’approdo nei pressi della Fortezza di Ibrim ove si fece sosta fino al giorno 12. Roberts ne approfittò per visitarla e ritrarla (Immagine n. 1). Le origini della roccaforte risalivano all’epoca della dominazione romana, quando il luogo era conosciuto con il nome di Primis e costituiva una delle postazioni più rilevanti dell’intera Nubia grazie alla sua posizione strategica a guardia dei traffici sul Nilo. Nel XVI secolo ospitò il contingente bosniaco che il sultano Selim I aveva incaricato della conquista della regione. Nel 1812 fu occupata dai Mamelucchi messi in fuga dall’esercito di Ibrahim, che ne riprese il possesso e la distrusse. I maestosi resti della fortezza giacciono oggi sommersi dalle acque del lago Nasser, pertanto il valore documentario dell’opera di Roberts assume un valore straordinario

Ripresa la navigazione, nel corso della notte tra il 12 e il 13 novembre il battello giunse a Derr, la capitale della Nubia, che fu descritta da Roberts come una grande città le cui abitazioni erano meglio costruite e più pulite rispetto a quelle del Basso Egitto.

In particolare, l’artista fu colpito dal fatto che gli edifici presentassero dei muri inclinati verso l’interno in modo che assumessero l’aspetto di una piramide tronca e, curiosamente, dalla presenza di un sicomoro di proporzioni gigantesche che troneggiava nel centro del capoluogo. Poco distante sorgeva un piccolo tempio rupestre che trovò il tempo di visitare, ma non ritrasse a causa del suo aspetto assai modesto. Decise allora di recarsi, il giorno successivo, nei pressi di Hassaya, prefiggendosi come meta il santuario di Amada. Si ritrovò di fronte ad un edificio parzialmente sepolto dalla sabbia e circondato da diverse casupole ormai completamente in rovina. Inoltre, il pronao si presentava sovrastato da una goffa cupola di fango e paglia che, quasi sicuramente, fu eretta quando il tempio fu trasformato in una chiesa cristiana. Fondato da Thutmose III, proseguito da Amenhotep II e Thutmose IV, che vi aggiunse una sala ipostila a 12 pilastri, il santuario non vanta dimensioni imponenti, ma colpisce per le proporzioni assai eleganti e per la presenza di rilievi di raffinatissima fattura. In epoca faraonica la località era nota col nome di “Netcer-hwt-Ra-Harakhte” vale a dire “La casa divina di Ra Horakhty”.

Anche questo tempio era destinato ad essere sommerso a causa della costruzione della diga di Aswan, ma durante la campagna di salvataggio dei monumenti nubiani venne interamente racchiuso in un intelaiatura di acciaio e cemento del peso di circa novecento tonnellate e quindi spostato, grazie ad una ferrovia a cremagliera, nel nuovo sito posto a circa tre chilometri di distanza e più alto di 60 metri (Immagini nn. 2-3).

E’ osservabile nella litografia, la brutta e sgraziata cupola di fango e paglia aggiunta presumibilmente in epoca cristiana. (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 81).

Immagine n. 3 Un interno del tempio così come appare oggi dopo lo spostamento che ne ha permesso il salvataggio dalla sommersione. E’ chiaramente leggibile, nel cartiglio il nome di Thutmose III (ḏḥwti-msi(w), Thot è nato). (Fonte, Wikipedia , © ph. Dennis G. Jarvis)

Il tempio di Wadi Maharraka 14 Novembre 1838

Dopo aver trascorso l’intera notte in navigazione, Roberts raggiunse il tempio di Maharraka, presso il quale si era già fermato dieci giorni prima, nelle prime ore del giorno 14. All’epoca l’edificio si presentava in stato di forte degrado, però delle sedici colonne della corte interna quattordici si ergevano ancora nella loro posizione. Siccome i capitelli si presentavano appena sbozzati e le decorazioni erano quasi completamente assenti, l’artista dedusse che l’edificio, era rimasto incompiuto a causa dell’affermarsi del Cristianesimo nella regione; inoltre numerosi affreschi di soggetto biblico, ancora visibili, attestavano inequivocabilmente che il tempio, originariamente dedicato a Iside e Serapide, era stato trasformato in una chiesa. L’edificio sorgeva nell’antica città di Hierasykaminos, la “Città del sicomoro sacro” che segnò il confine più meridionale dell’Impero Romano dal 23 a.C al 297 d.C. La presenza, nell’angolo nord-orientale, di una scala a chiocciola che conduce al tetto del porticato costituisce un unicum nell’architettura egizia. L’unica spiegazione possibile è che il monumento fu progettato quasi sicuramente da un architetto romano.

Anche questo tempio, che era stato già interessato da un restauro nel 1908, fu smontato durante la campagna di salvataggio dei monumenti nubiani e ricostruito (Immagini n.1 e n.2).

Il tempio di Dakke, 14 Novembre 1838

Il primo pomeriggio del giorno 14 fu trascorso nella vicina località di Korti, ove il battello aveva fatto scalo. Roberts, ne approfittò per ritrarre alcune scene aventi per soggetto ragazze nubiane intente al trasporto dell’acqua e un gruppo di schiavi abissini, per lo più giovani donne che, al riparo di qualche stentata palma, attendevano di essere condotti al mercato del Cairo.

A sole due ore di marcia da Korti giacevano le splendide rovine del tempio di Dakke (Immagini n. 1 e n. 2), un autentico gioiello di architettura e scultura, che Roberts si affrettò a raggiungere prima del tramonto. Di dimensioni piuttosto contenute, ma di grande equilibrio formale era consacrato al dio Thot di Pnubs, una città etiope che i greci chiamarono Paotnuphis. L’edificio, diversamente dagli altri templi nubiani è orientato da nord a sud e fu fondato alla fine del III secolo a.C. per volere del re kushita Arqamon (Arkamani) e del faraone macedone, suo contemporaneo, Tolomeo IV Filopatore. In seguito Tolomeo VII vi aggiunse il pronao e durante il dominio romano fu edificato il grande pilone, inserito nella cerchia muraria esterna (oggi quasi del tutto scomparsa). Sulle facciate anteriori delle due torri sono visibili alcuni rilievi e numerose iscrizioni in greco e in demotico lasciate da antichi visitatori. E’ evidente che la pessima abitudine di lasciare una propria traccia sui monumenti ha radici assai remote!

Il colonnato, che in origine sorgeva tra il pilone e il pronao è andato completamente perduto, mentre la parte posteriore del tempio si è ben conservata.

Anche questo tempio dovette essere smontato in seguito alla costruzione della Diga di Assuan e fu ricostruito a Nuova Sabua. Nel corso dei lavori si scoprirono alcuni blocchi, evidentemente di riutilizzo, che erano appartenuti ad un edificio molto più antico, risalente all’epoca della regina Hatshepsut (circa 1479-1457 a.C., XVIII Dinastia) e dedicato a Horus di Baki. Questa città, dalla quale partivano le piste per le miniere d’oro di Umm Garayat, è oggi sommersa sotto le acque del lago Nasser.

Il tempio rupestre di Gyrshe, 15 Novembre 1838

Partito da Dakke a tarda sera, Roberts giunse a Gyrshe, una località oggi nota col nome di Gerf Hussein, quando ormai era notte inoltrata. Al sorgere del sole si mise in marcia verso un’altura ove sorgeva un tempio rupestre scavato all’epoca di Ramses II. La descrizione del luogo e la relativa litografia, costituiscono un’eccezionale e drammatica testimonianza di questo monumento. Infatti il santuario di “Ramses-Meryamon nel Dominio di Ptah” (è questo il nome con cui era denominato in epoca faraonica) è andato perduto per sempre. Il cattivo stato di conservazione delle strutture portanti, la particolare friabilità della roccia e, non ultima, la mancanza di tempo, resero inattuabile il progetto di salvataggio da parte dell’UNESCO. Così, a metà degli anni ’60 del secolo scorso il monumento scomparve sotto le acque del lago Nasser.

Il tempio era consacrato a Ptah, Hathor, Ptah-Tatjenen e a Ramses II divinizzato e fu costruito da Setau, viceré di Kush, il nome con cui era designata all’epoca l’Alta Nubia, in contrapposizione alla Bassa Nubia che era denominata Wawat. Molto più tardi i greci preferirono indicare l’intera regione come Etiopia.

Il monumento presentava un pronao a colonne che introduceva alla parte ipogea, profonda una trentina di metri. Qui si aprivano una sala ipostila (quella raffigurata dall’artista), una camera trasversale ed una cella che accoglieva statue di divinità. Roberts annotò che gli ambienti, caratterizzati dalla presenza di una moltitudine di pipistrelli, si presentavano fortemente degradati a causa dei fuochi accesi dai pastori che per secoli avevano utilizzato il tempio come riparo. La maggior parte dei rilievi e dei geroglifici erano ormai completamente indecifrabili, mentre la sala ipostila sorretta da sei colossali statue di Ramses II con la corona dell’Alto Egitto, aveva mantenuto ancora intatto il suo fascino.

Nella litografia (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 91) è ritratta la sala ipostila con le sei colossali statue di Ramses II. E’ questa l’unica testimonianza visiva che abbiamo del tempio.

Dal Diario di David Roberts, 15 novembre <<Siamo giunti a Gyrshe la notte scorsa e questa mattina all’alba ero già sulla strada per la collina nella quale il tempio è scavato. A quanto pare, la salita in origine doveva essere una lunga scalinata, sui cui lati erano poste sfingi che ora giacciono tutt’attorno. Delle dodici colonne del portico ne restano in piedi solo due, poste a reggere una trabeazione che si proietta fuori dalla viva roccia. Nel tempio vi sono diverse stanze, statue colossali e decorazioni parietali, ma il tutto è molto danneggiato e le figure sui muri sono riconoscibili a stento.

Il tempio di Kalabsha, 15 Novembre 1838.

Appena terminata la visita al tempio di Gyrshe, Roberts si rimise in viaggio intenzionato a raggiungere Kalabsha prima di sera. In questa località l’artista si era già brevemente soffermato il 3 novembre dopo la visita al tempio di Uadi Debod. Approfittando della luce ancora sufficiente, lo scozzese ebbe tutto il tempo per completare due vedute del santuario delle quali, dodici giorni prima, aveva realizzato dei bozzetti già sufficientemente dettagliati. Il tempio, considerato come il più imponente monumento nubiano, dopo Abu Simbel, fu edificato in epoca tolemaica sulle fondamenta di uno molto più antico risalente all’epoca di Amenhotep II e consacrato al dio locale Mandulis in associazione a Iside ed Osiride. Fu ricostruito in epoca romana durante l’impero di Augusto, ma rimase quasi del tutto privo delle decorazioni. L’edificio, lungo 74 metri era collegato al Nilo da una strada processionale che saliva fino a raggiungere due vaste piattaforme poste su livelli diversi ed entrambe antistanti il pilone, la cui facciata non presenta rilievi. Le imponenti dimensioni si spiegano con l’importanza strategica della località, che all’epoca era nota con nome di Talmis. Trasformato successivamente in chiesa, l’edificio cadde completamente in rovina dopo la conquista araba.

Nella litografia, misere abitazioni di fango sembrano stringersi attorno alla massiccia mole del santuario, mentre altre sono visibili sul tetto del naos, formando una scenografia che era abbastanza frequente riscontrare nei siti archeologici egiziani durante il XIX secolo (Immagine n. 1).

Oltre il pilone, si apre un cortile circondato su tre lati da un portico, le cui colonne, all’epoca della visita di Roberts, erano in gran parte crollate e sepolte dai detriti. La parete di fondo è costituita dalla facciata dell’atrio, al centro della quale vi è un imponente portale. Seguendo i canoni dell’arte egizia d’epoca tolemaica (e successivamente romana), i vuoti tra le colonne sono parzialmente riempiti da transenne ricoperte di bassorilievi che raffigurano, tra gli altri, gli dei Thot e Horus che versano acqua lustrale sul sovrano. Una delle colonne presenta una lunga iscrizione in meroitico (la lingua parlata dai nubiani in epoca tolemaica e romana) che narra della vittoria del re Silko contro i Blemmi, suoi eterni nemici. L’epigrafe la ritroviamo, poi, sommariamente tradotta in greco su uno dei muri intercolumnari. L’interno dell’atrio è caratterizzato dalla presenza di dodici colonne, con capitelli a motivi vegetali, che sorreggevano il soffitto oggi, in gran parte crollato (Immagine n. 2).

Il sito ritratto da Roberts oggi non esiste più, sommerso come tanti altri dalle acque del lago Nasser.

Il tempio, invece, venne smontato tra il 1961 e il 1963 e ricostruito 40 chilometri più a sud in corrispondenza dell’estremità occidentale della Grande Diga, in una località che ha preso il nome di Nuova Kalabsha (Immagini nn. 3-4).

Il tempio di Tafa, 16 Novembre 1838.

Lasciata Kalabsha, Roberts si diresse verso Tafa (Taffeh) dove giunse la mattina del 16 novembre. In questa località, nei pressi di Uadi Kardassy, sorgevano due tempietti simili a tanti altri che aveva già ammirato nella regione. Per una fortunata circostanza l’artista scelse di ritrarre il tempio più danneggiato (Immagine n. 1). Infatti, mentre il piccolo tempio settentrionale (pressoché integro), fu offerto in dono ai Paesi Bassi, ed oggi è possibile ammirarlo all’interno del Museo Nazionale di Leiden (Immagine n. 2), quello meridionale fu completamente smantellato nel 1870 e utilizzato come cava di materiale di reimpiego.

Il santuario che costituiva, unitamente al suo vicino, il centro cultuale dell’insediamento romano di Taphis fu fondato in epoca tardo tolemaica ed ampiamente rimaneggiato durante l’occupazione romana della Bassa Nubia.

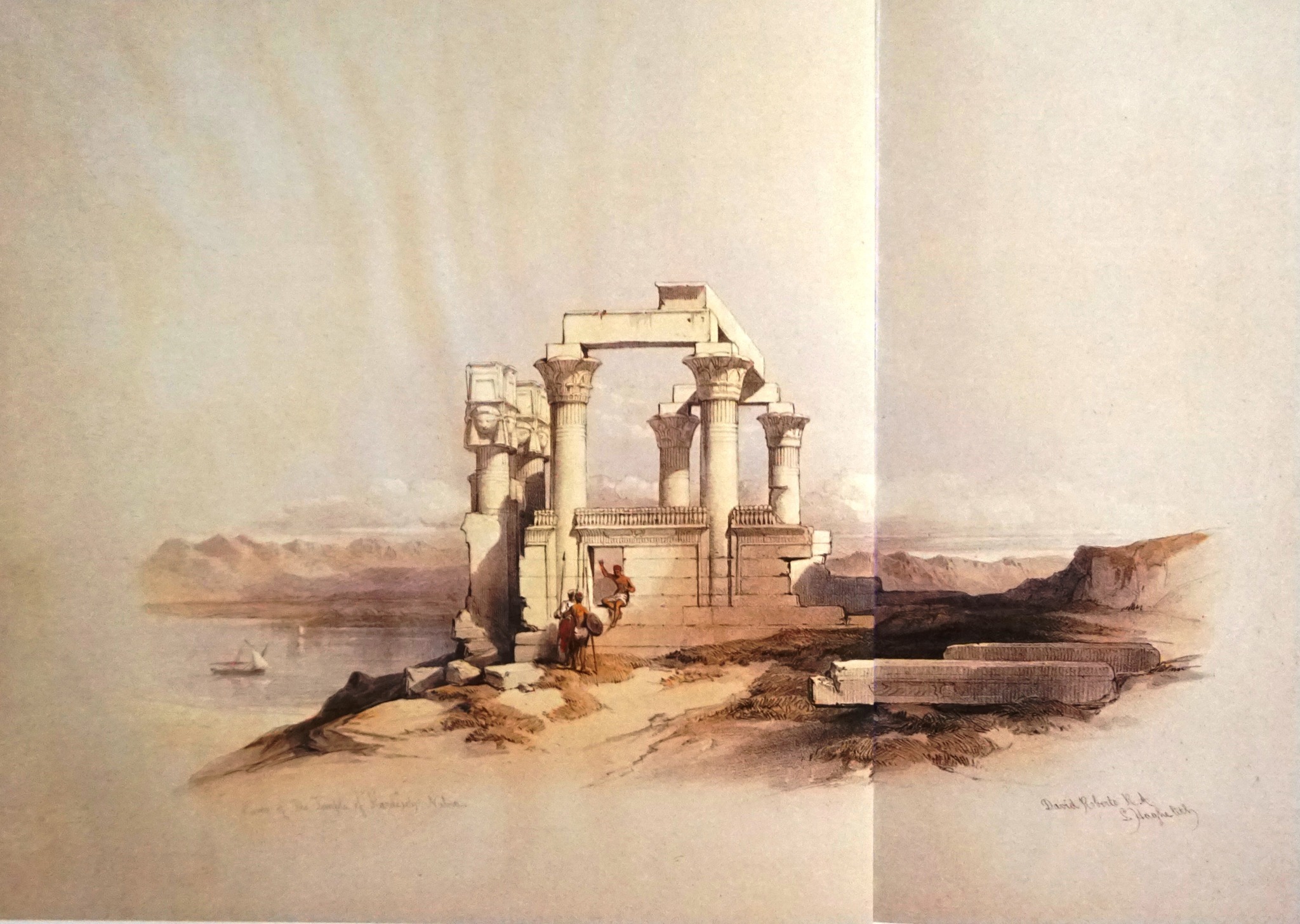

Il tempietto di Uadi Kardassy, 16 Novembre 1838.

Poco distante da Tafa era ubicata la località di Uadi Kardassy (Qertassi), che l’artista scozzese decise di raggiungere a piedi approfittando della giornata non particolarmente calda. Nel primo pomeriggio raggiunse il plateau roccioso sul quale sorgeva un piccolo chiosco molto simile nell’impianto a quello presente a File. L’edificio, posto in posizione dominante rispetto al corso del Nilo, costituiva uno degli scenari più suggestivi di tutta la Bassa Nubia (Immagine n. 1).

Il chiosco di Kardassy è un piccolo edificio, a pianta quadrata, di appena otto metri di lato. Fu fondato in epoca tolemaica e completato durante la dominazione romana. In origine presentava dieci colonne, delle quali solo sei sono rimaste in piedi, collegate da bassi muri intercolumnari. Quelle che inquadrano il portale sono sormontate da eleganti capitelli con il volto della dea Hathor che sostengono, a loro volta, altari stilizzati contenenti un aspide (Immagine n. 2), mentre le altre presentano capitelli con motivi floreali.

Come risulta evidente dalle litografie, a differenza di quello di File, rimasto incompiuto, questo edificio era coperto da possenti lastre monolitiche andate tutte distrutte. I muri tra le colonne sono spogli, ad eccezione della lunga sequela di urei che corona la fascia superiore e dei dischi solari alati sottostanti. Come attestano alcune croci scalpellate all’interno, il chiosco fu utilizzato come chiesa fino all’avvento dell’Islam.

Nei pressi, i legionari romani avevano costruito una fortezza a guardia dei traffici sul Nilo e delle vicine cave di pietra.

A seguito della costruzione della Diga Alta di Aswan, l’edificio fu smontato e ricomposto vicino al tempio di Kalabsha (anch’esso ricostruito) ad una quarantina di chilometri dal luogo d’origine. Purtroppo, la nuova ubicazione è assai meno spettacolare di quella antica (Immagine n. 3).

File, 17-19 novembre 1838

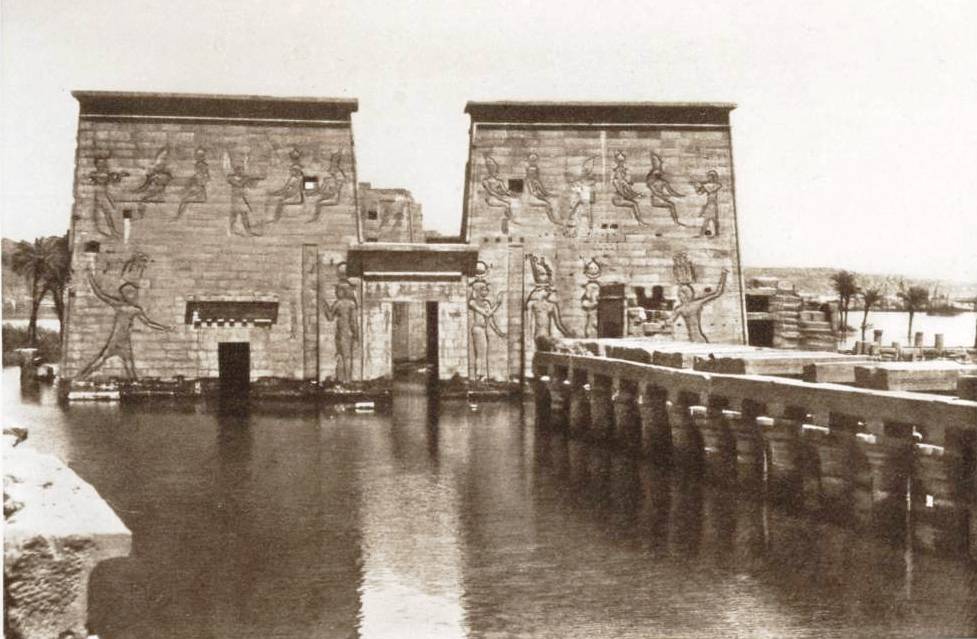

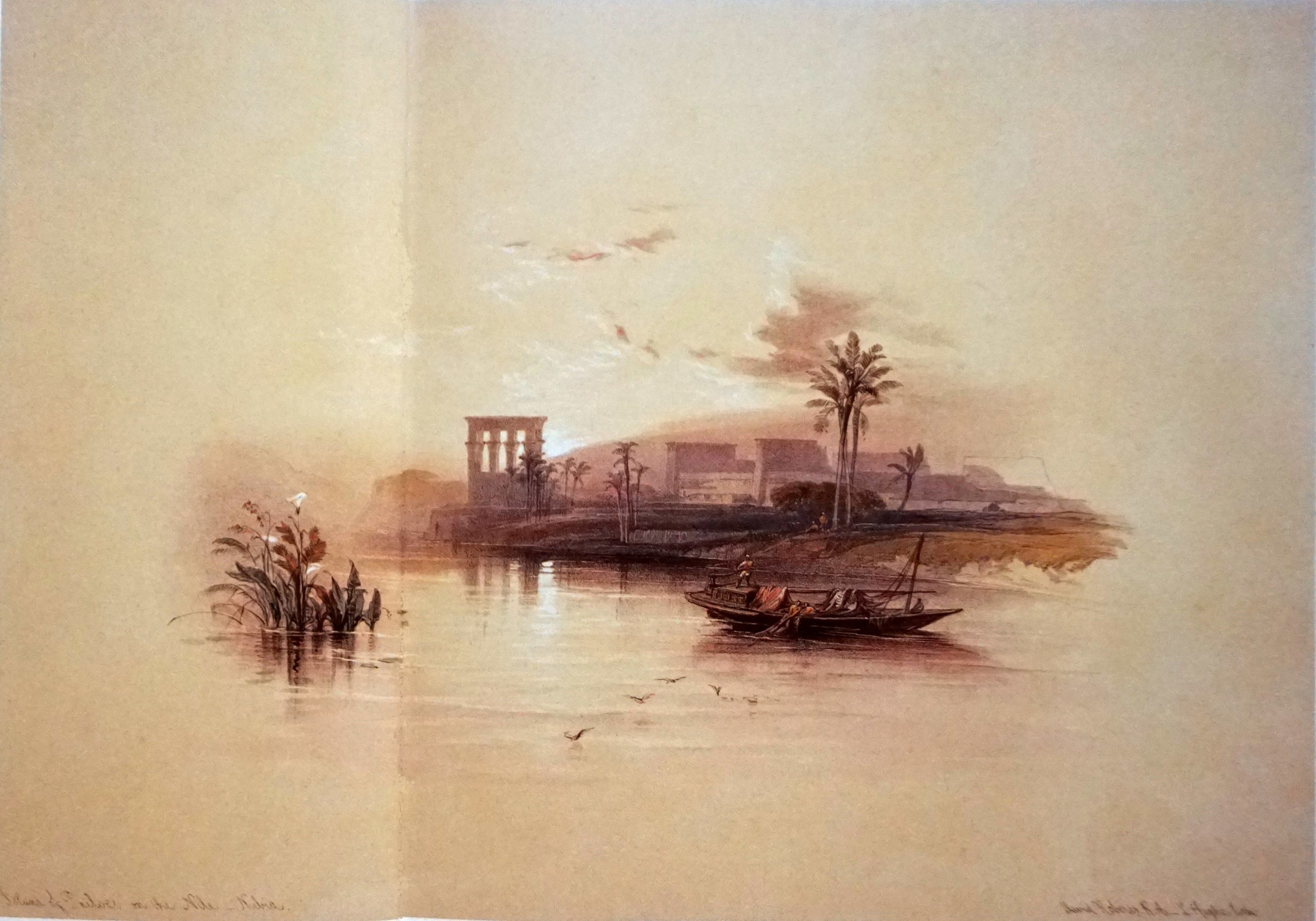

Sul far della sera, Roberts raggiunse nuovamente l’isola di File ove si fermò per due giorni per eseguire una serie di raffigurazioni dei templi che tanto lo avevano ammaliato meno di tre settimane prima. Le prime due tavole, qui descritte, ritraggono rispettivamente una magnifica veduta dell’intero complesso colto dall’alto della vicina isola di Bigeh e le rovine del tempio qui ubicato. Le tavole realizzate dall’artista costituiscono una preziosa testimonianza di quello che era l’aspetto dell’isola di File (o Philae, secondo la denominazione greco-romana), prima che la maggior parte delle strutture venisse trasferita sulla vicina isola di Agilka, distante circa 550 metri.

Il tempio che vediamo ritratto nella veduta generale (Immagini n. 1-2) era consacrato alla dea Iside e a suo figlio Harpocrate, una forma locale di Horus. Sorge sul luogo di un santuario precedente, il cui edificio più antico, del quale restano solo poche fondamenta, va fatto risalire al faraone nubiano Taharqa ( ? – 664 a.C. XXV Dinastia). Il primo sovrano, a cui sono attribuibili vestigia datate, è invece Nectanebo I (380-362 a.C. XXX Dinastia). Il complesso è costituito da elementi eterogenei e di epoche diverse, sebbene la maggior parte delle strutture risalga al periodo tolemaico-romano.

Immagine n. 1 All’estrema destra della litografia sono presenti il chiosco di Nectanebo ed il vicino obelisco, entrambi datati al IV secolo a.C. Di fronte ad essi si allungano le due ali del colonnato fatto erigere da Augusto. Attiguo al primo pilone è visibile il portale di Tolomeo II, evidente resto di un edificio precedente, mentre in secondo piano è raffigurato il chiosco di Traiano. Tra i due piloni si apre un ampio cortile il cui lato prospiciente il fiume è chiuso da un “mammisi” del quale si scorge la facciata posteriore. Sulla banchina, affacciato sul Nilo vi è il grande portale di Adriano.Oltre il secondo pilone, si sviluppa il tempio vero e proprio costituito da un atrio e dal “naos”, circondato da diversi ambienti secondari. In primo piano l’isola di Bigeh, con le rovine del suo tempio (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.106-107).

Nell’antichità nessuno, a parte i sacerdoti della vicina File, poteva calcare il suolo dell’isola di Bigeh (Immagine n. 3), sacra ad Hathor. In questo luogo, infatti si trovava il celebre Abaton in cui era stata sepolta una parte di Osiride, dopo che il suo corpo fu smembrato dal fratello Seth. Il tumulo, il cui nome deriva dal greco e significa grosso modo “luogo inaccessibile”, dimorava al centro di un boschetto e attorno ad esso erano disposti 365 altari sui quali ogni giorno, a rotazione, doveva essere versato del latte come offerta libatoria. In tal modo lo spirito vitale del dio, sotto forma di uccello, poteva nutrirsene *.

Ogni dieci giorni, dal vicino tempio di File, il simulacro di Iside veniva trasportato sull’isola a bordo di una barca affinché potesse far visita al consorte. Inoltre, una volta all’anno e nell’ambito di una festa solenne, la dea veniva affiancata nel suo pellegrinaggio dal figlio Harendotes (“Horus che difende il padre”).

* A tal proposito, a chi volesse saperne di più, consiglio caldamente la visione dell’interessantissima conferenza realizzata da Andrea Vitussi su YouTube e raggiungibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=NcY9wwRk1-U

File, 17-19 novembre 1838. I templi visti da sud.

Roberts fu completamente rapito dalla stupefacente suggestione determinata dalla scenografia che offriva il complesso di File, da qualsiasi angolazione lo si osservasse; si può ben immaginare quale fascino doveva suscitare nei pellegrini dell’epoca richiamati dall’esoterica devozione che nutrivano per la dea Iside. Questa divinità, figlia di Ra e sposa e sorella di Osiride, godeva di estrema popolarità e di una posizione privilegiata nel pantheon egizio in quanto, tra le altre sue caratteristiche, era a conoscenza di potenti sortilegi. Le sue arti magiche, infatti, le permisero di resuscitare il divino consorte dopo che il fratello Seth ne aveva fatto a pezzi il corpo. Inoltre, veniva rappresentata come dea-madre creatrice nella regione delle cataratte. Quando nel VII secolo a.C. una dinastia nubiana si insediò a Tebe, il suo culto si diffuse e si accrebbe così tanto da superare i confini dell’Egitto. In epoca tolemaica, e successivamente romana, la devozione nei confronti di questa divinità ricevette un ulteriore grande impulso e il tempio di File raggiunse l’apice del suo splendore: storpi ed ammalati vi giungevano da ogni parte del paese e dalle diverse province dell’Impero confidando nei favori della dea. In epoca cristiana la feroce repressione fu proporzionale alla celebrità di cui godeva Iside e i seguaci della nuova fede si accanirono con cieco furore contro i rilievi che adornavano il tempio che fu poi trasformato in chiesa. (Immagini n. 1 -2).

Il grande colonnato davanti al tempio di Iside.

I fedeli che si recavano in pellegrinaggio ai templi, approdavano sull’estremità meridionale dell’isola. Una volta sbarcati venivano accolti non da Iside, ma da un’altra divinità femminile: la benevola Hator dalle orecchie bovine. Si trovavano, infatti, al cospetto del cosiddetto “Chiosco di Nectanebo” i cui capitelli, erano scolpiti con l’effigie di questa dea della bellezza, dell’amore e del divertimento. L’edificio fu restaurato da Tolomeo II Filadelfo che lo spostò dalla sua posizione originaria (tuttora ignota). Oltre questo padiglione si sviluppa, con eccezionale impatto scenografico, “il grande colonnato” il cui versante occidentale, orientato lungo la linea costiera, si estende per circa cento metri. Trentadue colonne sorreggono altrettanti capitelli dalle forme molto elaborate e ispirate al mondo vegetale. Sul soffitto che rappresenta la volta celeste, sono raffigurati astri e avvoltoi, mentre sulla parete di fondo compaiono rilievi che ritraggono Ottaviano e Nerone le cui sembianze stilizzate mettono in risalto l’origine divina dei nuovi sovrani dell’Egitto. Sulle colonne, l’imperatore Traiano si fece ritrarre mente reca offerte alle divinità del luogo.

Sul lato opposto, il portico orientale non fu mai portato a termine: delle diciassette colonne presenti alcune sono prive di decorazioni e undici sono sovrastate da capitelli incompleti. A circa un terzo della spianata, nei pressi del lato lungo, per mezzo di una scala sotterranea, si accedeva al nilometro. Simili pozzi, sulle cui pareti veniva valutato il livello delle acque del fiume, erano elementi comuni a moltissimi templi egizi. Quantificare ritmi e volumi delle piene era infatti indispensabile sia da un punto di vista economico, sia sociale in quanto permetteva di presumere l’entità del raccolto e, di conseguenza, le relative tassazioni. Era ai sacerdoti che spettava l’ esclusivo privilegio di rendere noti i responsi del nilometro.

(© ph. muromaestro.wordpress.com/2019/03/09)

L’elaborato impianto prospettico (Immagini n. 3-4), si chiude sul fondo con lo spettacolare grande pilone del tempio di Iside. Fu iniziato da Tolomeo II e completato dal successore Tolomeo III, mentre la decorazione continuò anche nelle epoche successive. Sulle due torri è raffigurato Tolomeo XII che offre a Iside la sottomissione dei suoi prigionieri e nei registri superiori il sovrano lo ritroviamo al cospetto della dea, accompagnata dal figlio Horus e dalla sorella Nefti. Il portale è sormontato dal disco solare alato.

File, 17-19 novembre 1838. Parte terza: l’interno del tempio di Iside

Già nella precedente visita Roberts era rimasto particolarmente colpito dalle meravigliose proporzioni del tempio e dagli splendidi bassorilievi che ne adornavano gli ambienti interni. L’artista aveva notato che lo stato di conservazione era eccellente e nel suo diario, il 30 ottobre aveva annotato: “Sono rimasto rapito dalla splendida composizione dei suoi colori; si direbbero appena stesi e, perfino nei punti in cui sono più esposti all’implacabile luce del sole, hanno conservato la loro smagliante freschezza”

Le illustrazioni di Roberts (Immagini n. 1-2), raffigurano la sala ipostila del tempio propriamente detto, ripresa da due diverse angolazioni, posta immediatamente dopo il secondo pilone che è di dimensioni minori rispetto al primo. L’ambiente, che presenta un soffitto sostenuto da otto colonne, è preceduto da un cortile scoperto sui cui lati più corti si sviluppano due brevi porticati, retti ognuno da una colonna centrale, che li fanno apparire come dei prolungamenti della sala ipostila. Seguono alcuni vestiboli ed infine il naos, circondatoda stanze minori. Le pareti e le colonne sono ricchissime di iscrizioni e rilievi raffiguranti sovrani della dinastia tolemaica e gli imperatori romani Augusto, Tiberio e Antonino Pio ritratti in scene di offerta ad Iside o nell’atto di compiere uffici religiosi. Probabilmente il cortile doveva avere un sistema di copertura costituito da un velario manovrato per mezzo di funi, i cui fori di scorrimento sono ancora visibili sulla modanatura rivola verso il pilone.

Immagine n. 2 Questa tavola è una tra le più suggestive dell’intera opera di Roberts sia per l’inquadratura di grande effetto, sia la cura quasi maniacale con la quale sono stati riprodotti i dettagli decorativi. Faraoni e divinità ripetono all’infinito i loro gesti ieratici, mentre le immense colonne sembrano sbocciare nel lussureggiante tripudio di forme e colori dei capitelli. Esse sostengono senza alcuno sforzo apparente le possenti trabeazioni lungo le quali navigano le barche sacre. Sui soffitti spiccano le lunghe teorie di avvoltoi dalle ali spiegate. Sono visibili anche alcune croci copte, scolpite sui fusti delle colonne, e i resti di un altare che attestano la trasformazione del tempio in chiesa cristiana. Un’iscrizione recita: “questo buon lavoro fu compiuto sotto il vescovo Teodoro all’epoca dell’imperatore Giustiniano e della regina Teodora nel VI secolo. Un’altra epigrafe, ancor oggi visibile commemora la “spedizione archeologica” qui inviata da papa Gregorio XVI nel 1841. Queste manomissioni arrecarono notevoli danni al santuario, il cui fascino è però rimasto intatto come ai tempi del massimo splendore di Iside (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 116).

Il fatto che l’artista avesse deciso di fermarsi una seconda volta a File impegnando l’intera giornata del 30 novembre nel ritrarre gli interni del tempio, è stata per noi una vera e propria fortuna. Nel 1902, infatti fu realizzata la vecchia diga di Aswan (poi rialzata per due volte tra il 1907 e il 1912 e tra il 1929 e il 1933) che provocò la parziale scomparsa dell’isola di File ed il conseguente allagamento dei templi, che restavano all’asciutto soltanto tra luglio e ottobre nel periodo di apertura delle chiuse (Immagine n. 3).

File, 17-19 novembre 1838. Quarta e ultima parte. Il salvataggio dei monumenti.

Le tavole realizzate da Roberts costituiscono un’impagabile documentazione dell’aspetto originario del sito. Quest’ ultima litografia ci offre una visone del complesso dell’isola di File ripresa al tramonto (Immagine n. 1).

Il luogo era rimasto pressoché immutato nel tempo, finché, come già accennato in precedenza, a seguito della costruzione della Prima Diga di Aswan nel 1902, ebbe inizio il calvario per i suoi monumenti. La loro condizione subì un altro duro colpo, a partire dal 1934, allorché lo sbarramento fu innalzato di diversi metri causando la quasi totale sommersione del complesso (Immagine n. 2).

Infine, quando nel 1960 si diede inizio ai colossali lavori per la costruzione della Diga Alta, il destino di File sembrava segnato per sempre. I monumenti che avevano in qualche modo resistito, grazie ad un preventivo consolidamento delle fondamenta, non avrebbero più potuto sostenere l’ulteriore innalzamento del livello delle acque. Si decise perciò, nell’ambito della campagna di salvataggio dei monumenti nubiani, promossa dalle Nazioni Unite, di spostare anche il santuario di questo sito. La scelta cadde sulla vicina e più elevata isola di Agilka che avrebbe però dovuta essere preventivamente sottoposta ad una ingente operazione di ampliamento per permettere il corretto orientamento dei monumenti. A tal fine, nel 1969, fu bandita una gara di appalto internazionale per il salvataggio di tutte le strutture architettoniche che fu vinta da una società italiana.

I lavori presero il via nel 1972. Grazie all’utilizzo di barche battipalo si cominciarono a piantare nel fondo del bacino artificiale i 3000 pali di acciaio che avrebbero formato la base di una robusta diga anulare. L’acqua venne poi aspirata dall’interno con l’impiego di pompe idrovore e il fango rimosso da centinaia di operai. In tal modo i monumenti di File ritornarono all’asciutto. Nel frattempo, ad Agilka si provvedeva a livellare il terreno e si estendeva la linea costiera. Il 9 settembre 1975 si diede inizio allo smontaggio dei 37.363 blocchi che costituivano il complesso e il 29 maggio 1977 cominciò il riassemblaggio sull’isola vicina.

Circa tre anni dopo, il 10 marzo 1980, veniva inaugurata la Nuova File (Immagine n. 3). I lunghi decenni di sommersione sono testimoniati dal colore grigiastro delle strutture nelle parti basse.

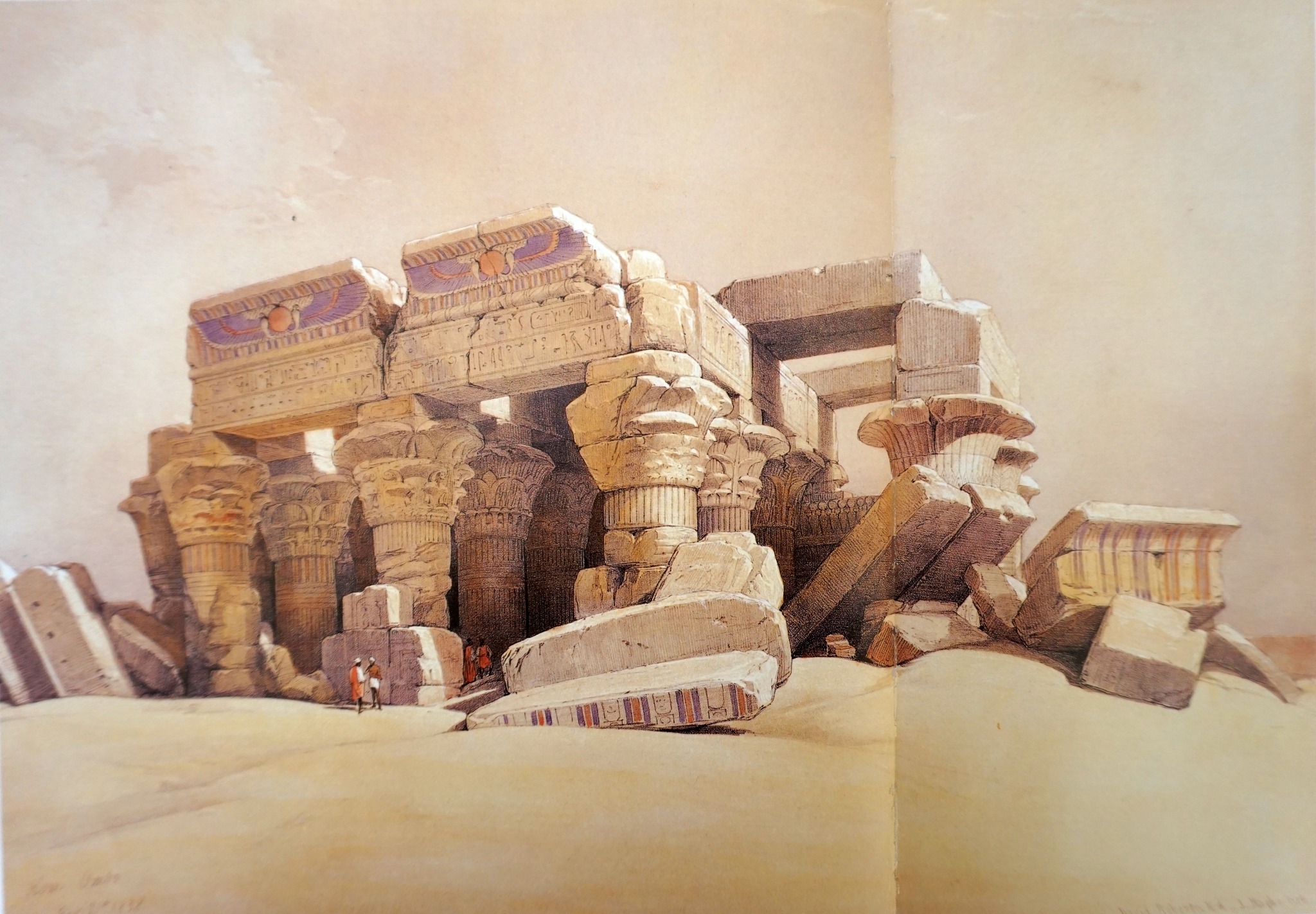

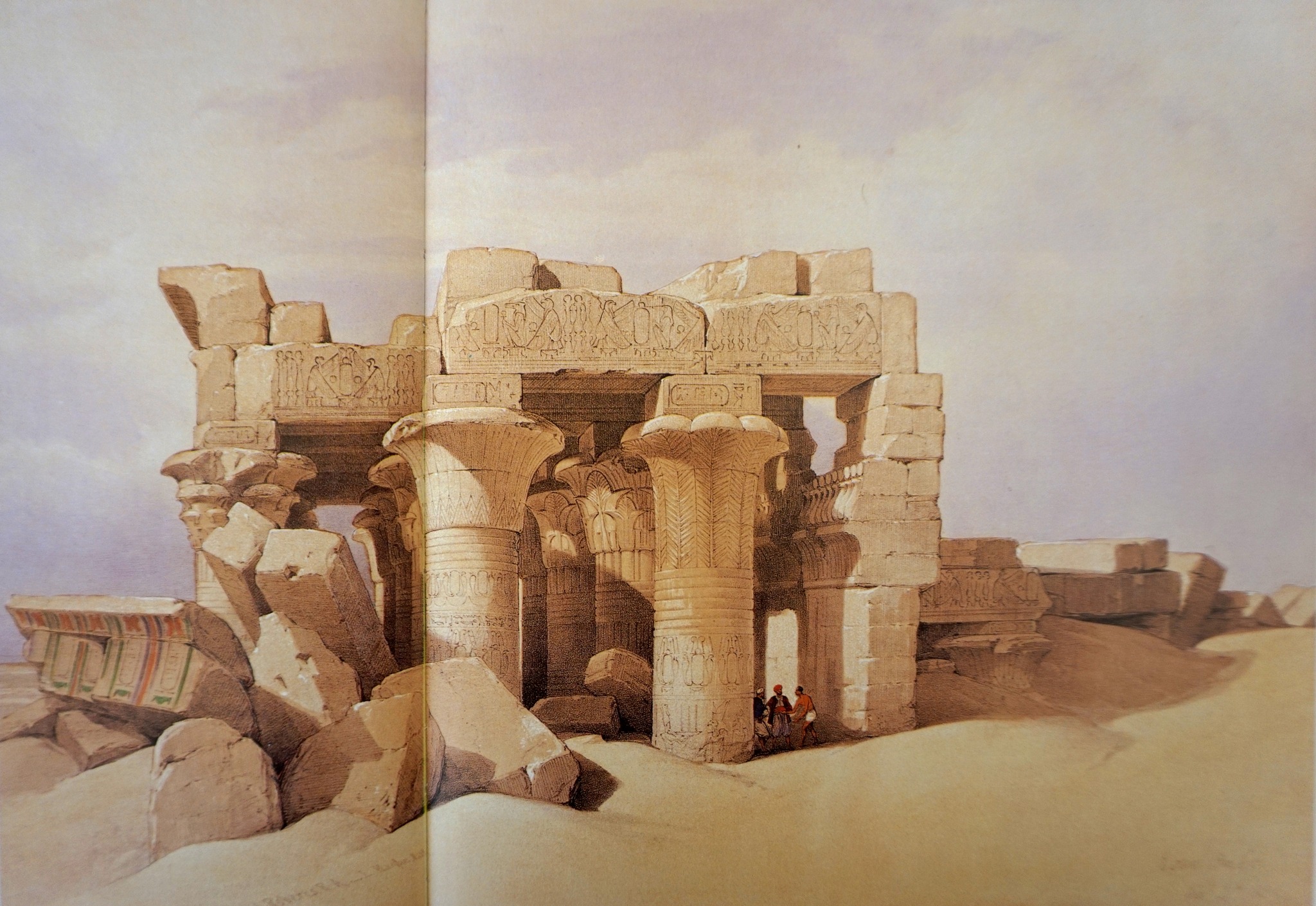

Il Tempio di Kom Ombo, 20-21 novembre 1838.

Lasciata File, all’alba del 20 novembre cominciarono le manovre per affrontare la pericolosa discesa della Prima Cataratta che, già nel viaggio di andata, aveva mostrato la sua pericolosità. Sul far della sera le rapide furono infine superate, ma l’equipaggio ne uscì considerevolmente provato. In effetti, prima che fosse eretta la prima diga tra il 1898 e il 1912 (con la relativa realizzazione di un canale che permetteva il transito di chiatte di notevoli dimensioni), per avere ragione delle vorticose acque del Nilo bisognava imbragare le imbarcazioni e trainarle. Ovviamente, il tutto richiedeva un enorme fatica e gli incidenti erano piuttosto frequenti. Trascorsa la notte ad Aswan, il giorno seguente Roberts e la sua squadra raggiunsero Kom Ombo dove si accamparono.

Prima del IV secolo a.C., il sito costituiva una possente roccaforte a difesa del corso inferiore del Nilo e, sebbene i resti architettonici più antichi risalgano alla XVIII dinastia, è noto che già nel Medio Regno ospitava un santuario di notevole rilevanza, in seguito ampliato da Ramses II (XIX Dinastia). La località assurse, poi, alla massima importanza politica e religiosa in epoca Tolemaica allorché divenne capitale di un nomo e si diede inizio alla costruzione di un secondo tempio. I lavori furono avviati sotto il regno di Tolomeo V intorno al 204 a.C. e continuarono per almeno novanta anni, anche se l’assetto definitivo delle strutture murarie fu terminato solo all’epoca di Tolomeo XIII, a distanza di circa un secolo e mezzo dalla posa della prima pietra. Successivamente, l’imperatore romano Tiberio portò a termine il cortile porticato e altre aggiunte e decorazioni furono volute da Domiziano verso la fine del I secolo d.C. Iscrizioni, ancora più tarde, riportano i nomi degli imperatori Geta, Caracalla e Macrino. In particolare, i bassorilievi riferiti a quest’ultimo sono da annoverare tra le più recenti raffigurazioni che ci abbia lasciato in eredità l’Egitto pre-cristiano.

Il tempio, cosa più unica che rara nella regione, sorge su una specie di acropoli leggermente elevata che domina un’ansa del fiume: del resto il termine arabo Kom significa, per l’appunto, “collina”. La particolare posizione del sito, soggetta alla continua azione erosiva del Nilo, è stata causa della rovina di gran parte del complesso monumentale che, oggi, è protetto da un possente argine.

Quando Roberts visitò Kom Ombo, gran parte del santuario giaceva sotto la sabbia (Immagini n. 1÷4): infatti, solo nel 1893 si diede inizio ai lavori di scavo che avrebbero messo in luce la singolare caratteristica dell’edificio che consiste nell’ essere costituito da un tempio doppio. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i templi egizi erano consacrati a più di una divinità (ad esempio, a Karnak era venerata la “Triade tebana” costituita da Amon, dalla sua sposa Mut e dal figlio Konsu), ma generalmente il naos centrale ospitava la divinità principale mentre nelle cappelle laterali venivano posti i simulacri degli altri dei.

Soltanto a Kom Ombo si è osservato che l’edificio risulta suddiviso in due parti separate da una ideale linea longitudinale: quella di destra consacrata a Sobek associato a Hathor e Khonsu, quella di sinistra dedicata a Haroeris associato a Setnofret e Panebtaui. Di conseguenza, la struttura era costituita da due settori affiancati e perfettamente speculari, ma del tutto indipendenti, ognuno dei quali rispondente alle proprie necessità cultuali. Nel pilone, quindi, si aprivano due ingressi e così pure nel pronao, nella sala ipostila e nelle camere che precedevano le due celle. D’altro canto, l’edificio non dava affatto l’impressione di essere formato da due templi distinti e contigui: non vi erano infatti, ad eccezione dei naos, delimitazioni di sorta e la particolare dualità di Kom Ombo non assunse mai l’aspetto di un gemellaggio, né, tantomeno, di una rivalità, tra le due divinità. Piuttosto, la singolare disposizione del santuario fu conseguenza della politica dei faraoni tolemaici che, nell’intento di ribadire la loro sovranità sia sull’ Alto, sia sul Basso Egitto, si facevano incoronare prima ad Alessandria e poi ripetevano il cerimoniale a Kom Ombo.

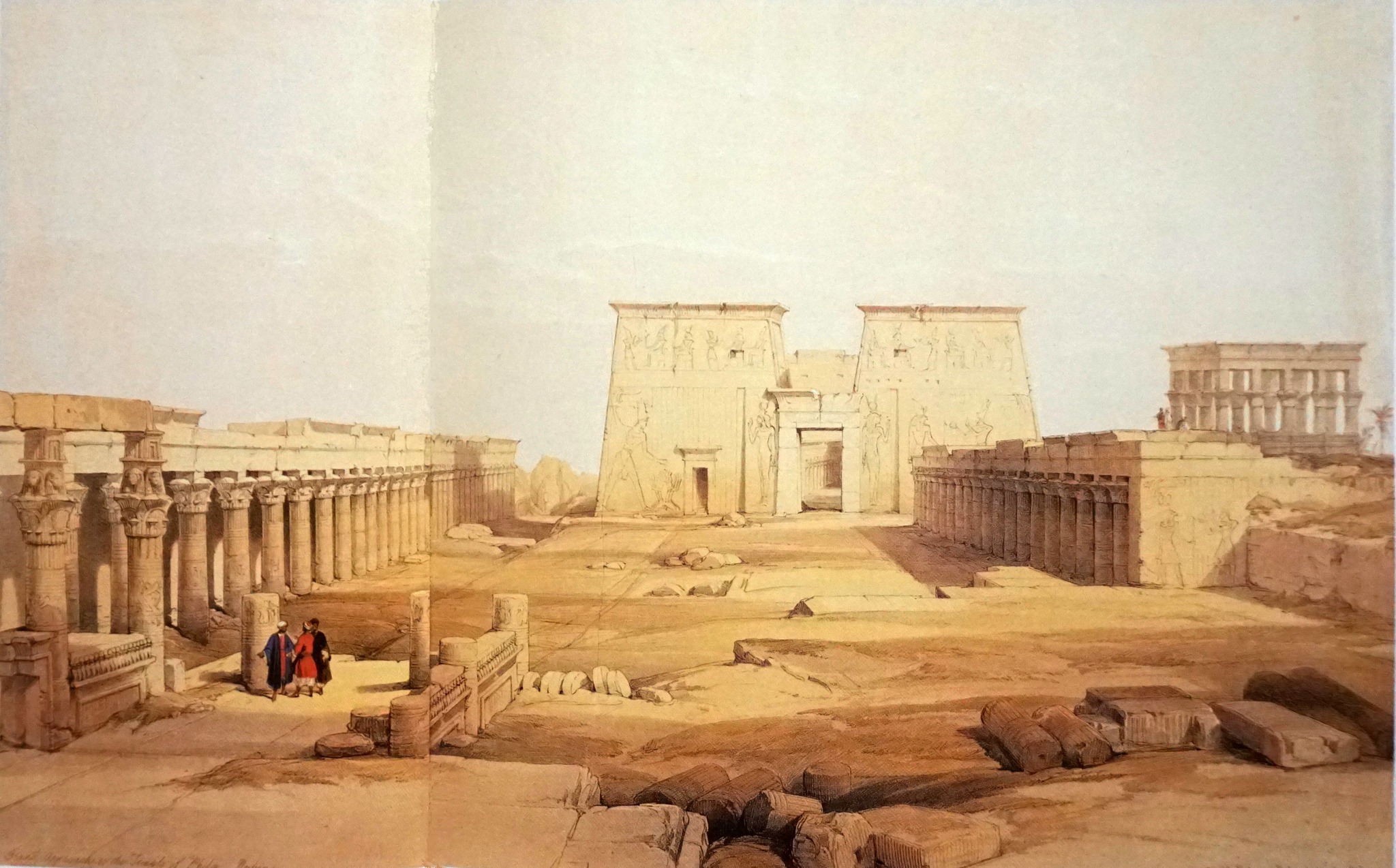

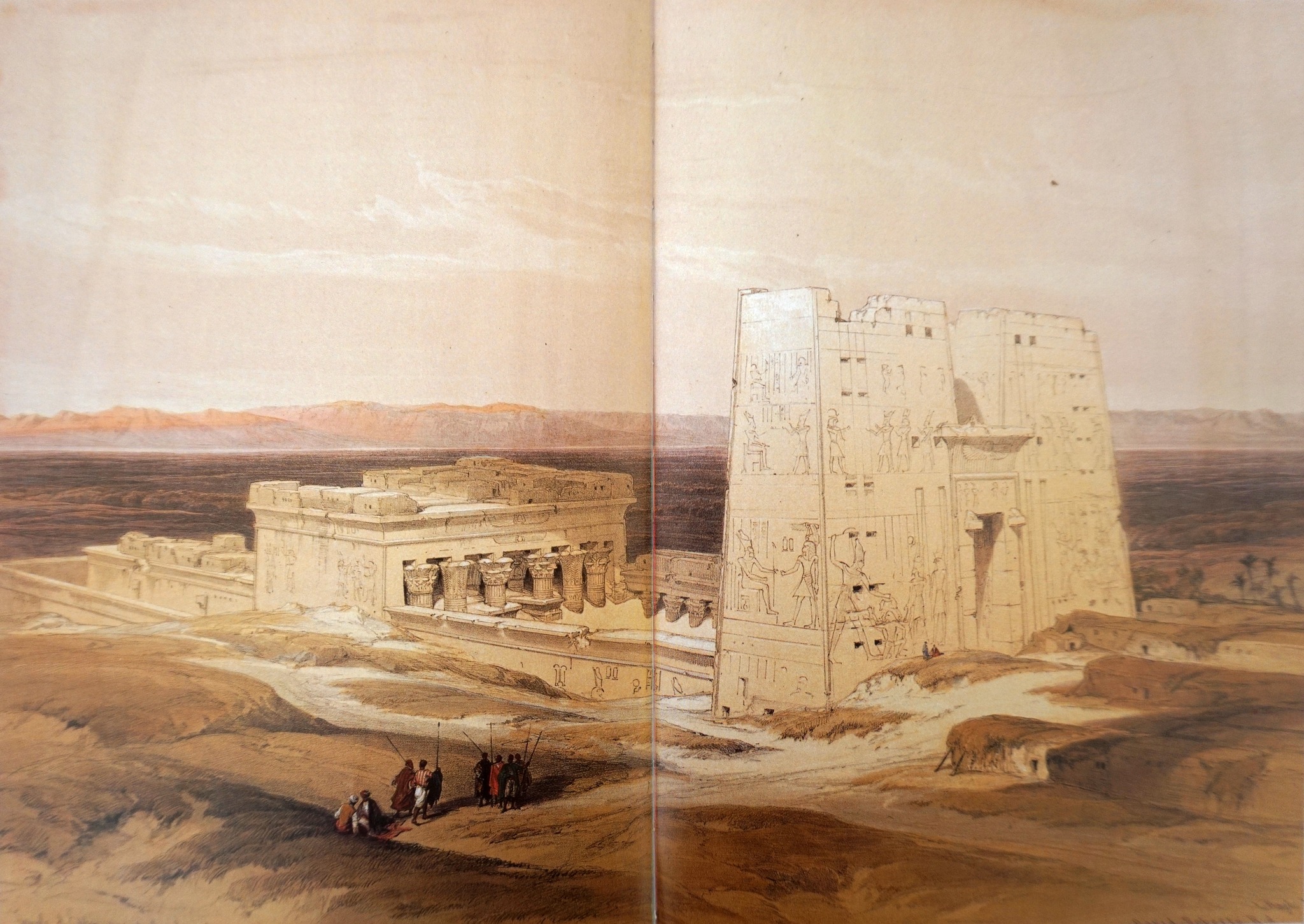

Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Parte prima.

La sera del 21 novembre 1838, Roberts e i suoi uomini lasciarono le maestose rovine di Kom Ombo e trascorsero tutta la notte navigando verso settentrione. All’alba giunsero nei pressi di Gebel el Silsila, un’aspra dorsale il cui nome significa letteralmente “Monte della Catena”. Qui, il Nilo scorre in una gola le cui acque generano rapide e vortici così impegnativi che nell’antichità la località fu chiamata “Khenu” (ossia, “il luogo in cui occorre vogare”). Sulla sponda orientale sono ancora visibili le antiche cave di arenaria che furono sfruttate per la costruzione del Ramasseum, mentre, nei dintorni, sorgono i resti della città di Kheni e del villaggio ove risiedevano i cavatori e le loro famiglie, oltre a diverse iscrizioni commemorative riferite ad Amenhotep IV e Seti I. Monumenti di ancora maggiore importanza si trovano sulla riva occidentale, in particolare la grande cappella rupestre di Horemheb. Nonostante la presenza di queste importanti vestigia, Roberts decise di non fermarsi limitandosi a concludere un disegno che aveva iniziato all’andata (Immagine n. 1).

All’approssimarsi della sera del 22 giunse ad Edfu il cui tempio gli apparve straordinariamente bello: il sole al tramonto inondava il santuario di una luce particolarmente calda e l’artista trovò il tempo per disegnarne una veduta complessiva (Immagini n. 2-3).

Durante il viaggio di andata Roberts aveva avuto l’impressione che, per quanto imponente, l’edificio non fosse eccessivamente grande sebbene apparisse ben proporzionato da ogni punto di vista. Il pilone, in particolare, lo considerò come un vero e proprio capolavoro di eleganza ed equilibrio architettonico.

Questo tempio, nel 1860, fu scavato e restaurato dall’archeologo francese Auguste Mariette e, a dispetto delle considerazioni di Roberts, si rivelò essere, con i suoi 137 metri di lunghezza, 79 di larghezza e 36 di altezza massima, il complesso religioso di maggiori dimensioni dopo il grande tempio di Amon a Karnak. Per di più, è quello che è giunto a noi nelle migliori condizioni ed il suo eccellente stato di conservazione ha permesso di comprendere meglio l’organizzazione architettonica degli altri templi egizi, molto spesso in rovina o gravemente danneggiati.

Edfu, (Behedet, in antico egizio) capitale del II nomo dell’Alto Egitto si trova circa a 80 km a sud di Luxor ed il suo dio cittadino era Horo di Behedet. A conferma della sua antichità, un’iscrizione rupestre riporta il nome di Den (I Dinastia, ca. 2950 a.C.) e nella zona desertica, a oriente della città, è presente una necropoli di epoca protodinastica.

Il tempio che vediamo oggi fu iniziato da Tolomeo III nel 237 a.C. e completato da Tolomeo XIII nel 57 a.C. Tuttavia, l’edificio ingloba un santuario risalente al Nuovo Regno (1543-1069 a.C.), orientato da est a ovest rispetto a quello più recente orientato da sud a nord (ciò che resta del pilone del tempio più antico è visibile a destra del pilone di ingresso).

L’accesso al santuario avviene attraverso il grande portale che, affiancato da due massicce torri trapezoidali, forma il pilone. A questo segue il grande cortile porticato, cinto da ben 32 colonne, su quale si affaccia il pronao ipostilo. Da questo vasto ambiente si accede ad un secondo pronao, la cosiddetta “sala delle feste”, il cui soffitto è anch’esso sorretto da colonne. Due vestiboli successivi conducono, infine al “naos” attorno al quale sono distribuite dieci cappelle dedicate a divinità minori.

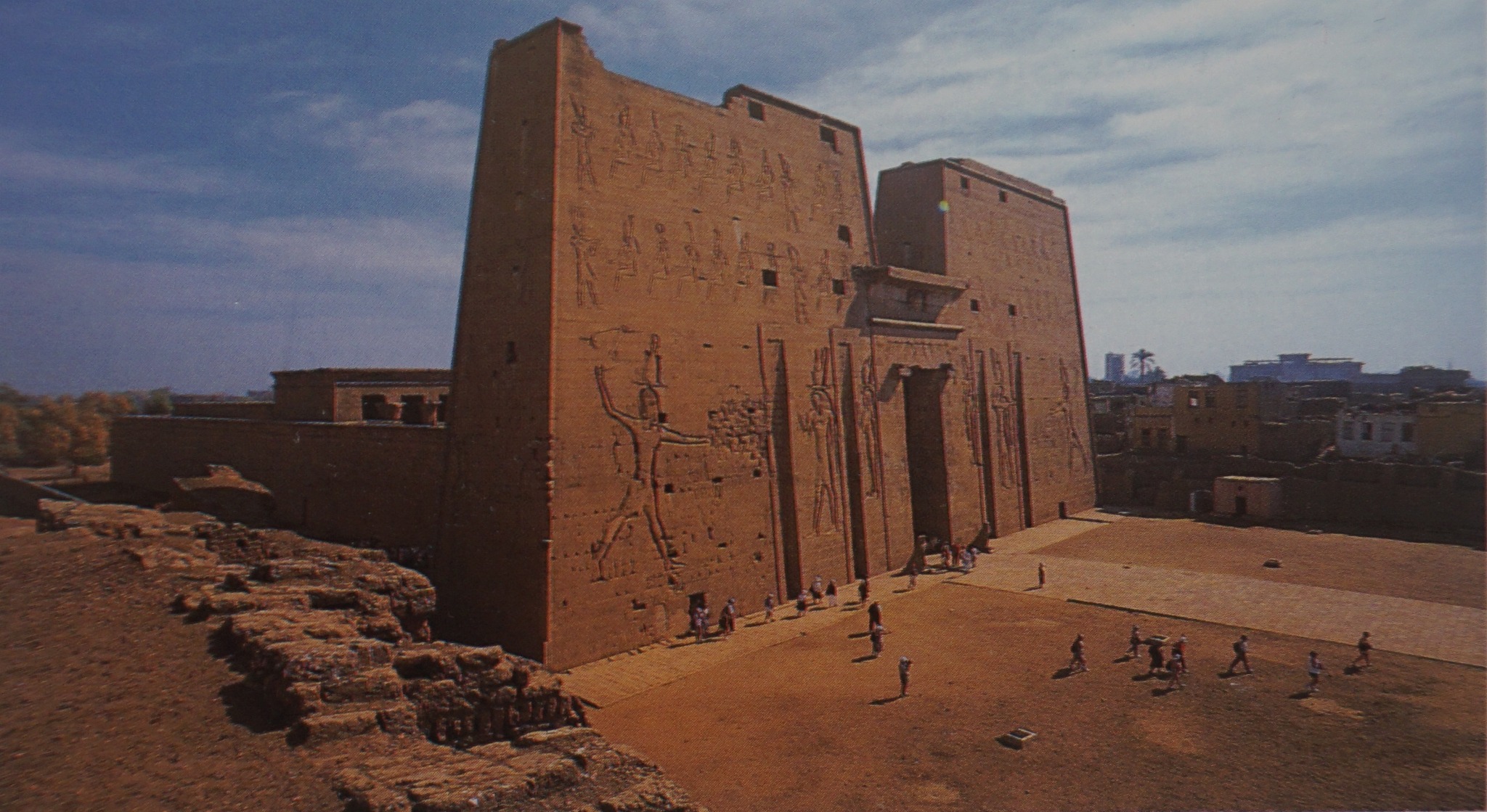

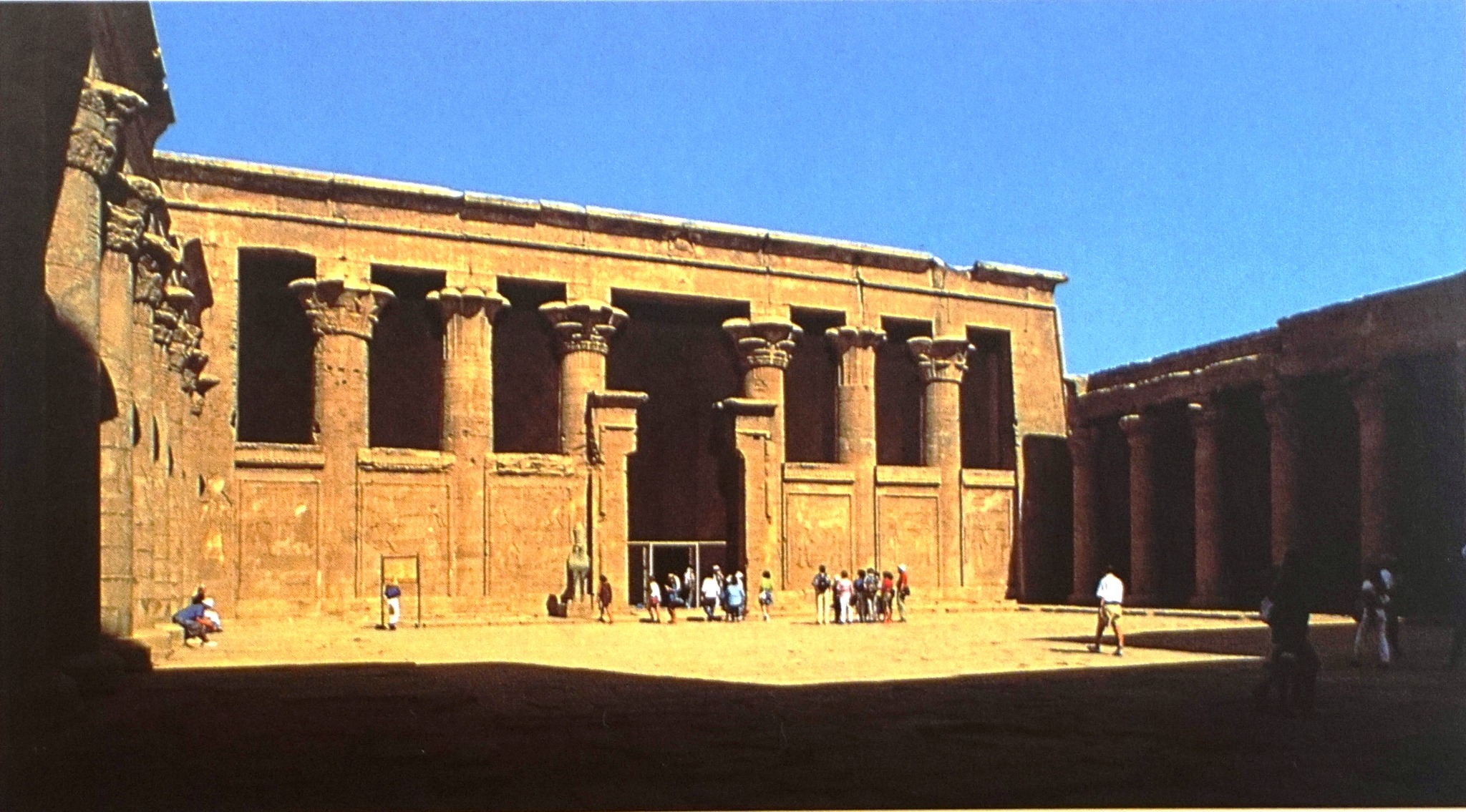

Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Parte seconda.

Roberts fu così conquistato dalla perfetta armonia architettonica del tempio e dagli splendidi bassorilievi policromi che il giorno successivo, sfidando una calura opprimente, decise di ritrarre due vedute del cortile colonnato.

In effetti, al cospetto di questo straordinario santuario, si ha come l’impressione che l’Egitto, al tramonto della sua gloriosa storia, abbia voluto consegnare un ultimo testamento delle sue straordinarie acquisizioni artistiche. Dopo soli 27 anni dalla conclusione dei lavori, nel 30 a.C., Augusto spazzò via il potere tolemaico portando il Paese delle Due Terre sotto il dominio romano e, pur tuttavia, anche i Cesari rimasero così affascinati dallo splendore del monumento che si adoperarono affinché non cadesse in rovina.

Il pronao, sostenuto da sei colonne, che si affaccia sul grande cortile, è sicuramente l’elemento più spettacolare. E’ caratterizzato dall’ ampio utilizzo, tipico del gusto tolemaico, di capitelli strutturati in maniera molto complessa: i due più vicini al portale hanno la forma di un fiore di loto, quelli nel mezzo sono ornati di foglie di palma da dattero e quelli più esterni riproducono la chioma della Hyphaene Thebaica”, una palma tipica della regione. Internamente, il soffitto è sorretto da altre dodici colonne, disposte a due a due e, anche in questo caso, i capitelli presentano le forme più disparate (Immagini n. 1 e 2).

Nella seconda delle vedute realizzate da Roberts il 23 novembre 1838, sono riprodotti il pilone del tempio e il grande cortile colonnato ripresi, stavolta, dal pronao. Dal punto di vista della composizione, questa è sicuramente una delle tavole meglio riuscite dell’intera raccolta. La scelta di ritrarre in primo piano l’architrave permette di dilatare al massimo lo spazio esterno e, grazie ad un sapiente gioco di chiaroscuri, riesce a suggerire magistralmente il contrasto tra l’arsura della sabbia inondata dal sole ed il refrigerio offerto dall’ombra.

I grandi bassorilievi che adornano le pareti interne del maestoso pilone, dettagliati da Roberts con cura quasi maniacale, ci mostrano Tolomeo XIII Neo Dioniso, che offre alle divinità locali: Horus, Hathor e il loro figlio, Ihy. Sullo stipite è ben visibile il disco solare alato, simbolo del dio patrono di Edfu (Horus di Behdet) che è presente, ma in questo caso in policromia, anche sull’architrave del pronao. Il grande cortile, nel quale accorrevano i fedeli nei giorni di festa, è circondato da un portico colonnato i cui capitelli presentano elaborati motivi di ispirazione floreale (Immagini n. 3 e 4).

Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Terza e ultima parte.

Già durante la sua prima visita, Roberts aveva definito il tempio di Edfu come il più bello d’Egitto soprattutto in virtù delle sue armoniche proporzioni. Con il gusto derivante dalla cultura romantica che caratterizzava la sua epoca, aggiunse, inoltre, che la sabbia che lo ricopriva in gran parte lo rendeva ancor più affascinante; tanto da avergli ricordato le vedute dei Fori Romani disegnate da Giovanni Battista Piranesi*.

Il 24 novembre, l’artista ritrasse la facciata del pronao, questa volta visto da sud-est, focalizzando l’attenzione sui giganteschi capitelli che sormontano le colonne e sugli articolati geroglifici che ricoprono gran parte delle superfici disponibili. Quello che Roberts non poté vedere, a causa della sabbia che nascondeva gran parte dell’edificio, fu il muro, tipico elemento dell’architettura tolemaica, che occupa fino a metà altezza gli spazi tra le colonne laterali e che si interrompe solo al centro in corrispondenza del portale di ingresso. Come nelle tre illustrazioni precedenti, sopra la grande trabeazione del pronao sono visibili alcune delle miserrime stamberghe di fango e legno che erano sorte un po’ dovunque sull’intero edificio deturpandone le elegantissime proporzioni. Questi poveri tuguri, furono poi fatti demolire da Auguste Mariette quando si decise di liberare il complesso dai detriti e il tempio riacquistò il suo antico splendore (Immagini n. 1 e n. 2).

* Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Mestre 1720 – Roma 1778), fu architetto e soprattutto incisore raffinatissimo. Tra le sue realizzazioni più significative ed emozionanti si ricordano le “Varie vedute di Roma Antica e Moderna”, le “Antichità Romane”, le “Differenti vedute di Paestum”, le “Carceri di Invenzione”

Il Tempio di Esna, 25 novembre 1838.

Lasciata la località di Edfu in serata, i vogatori trascorsero l’intera notte ai remi incitati costantemente da Hassan Amoris. Sul far del giorno, circa trenta miglia più a nord, l’imbarcazione era in vista di Esna e del suo tempio dedicato a Knhum. Nonostante i suoi resti non reggessero il confronto con le dimensioni del santuario visitato nei giorni precedenti, Roberts decise di fermarsi per immortalare questo edificio le cui decorazioni erano comunque straordinarie per qualità e ricchezza di dettagli (Immagine n. 1) .

Dal diario di David Roberts, 25 novembre 1838 <<Mentre stavo lavorando, sono stato attorniato da un gruppo di cristiani copti, assai gentili, che sembravano considerarmi uno di loro. Ne ho ritratti alcuni nel mio disegno, cosa della quale si sono dimostrati entusiasti. Esna è l’ultima città cristiana sul Nilo prima dell’Abissinia. Quando sono tornato a bordo ho trovato Hassan Amoris in preda a dolori atroci e, pensando si trattasse di colera, gli ho somministrato trenta gocce di laudano. Con mio intenso sollievo, dopo alcune ore si è ripreso>>. (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg. 134-135).

Sul luogo era già stato edificato, dai sovrani della XVIII dinastia, un primo tempio dedicato al dio dalla testa di ariete, venerato come colui che modellava sul suo tornio di vasaio l’uovo generatore di ogni forma di vita. Molto più tardi, in epoca saitica, il monumento venne parzialmente ristrutturato, ma soltanto a partire dal 181 a. C., Tolomeo VI Filometore, ne avviò la completa ricostruzione che proseguì con ulteriori ampliamenti durante la dominazione romana.

Il santuario, in origine probabilmente racchiuso da una cinta muraria, era formato dal pronao (sala ipostila), due vestiboli e da due anticamere collegate da corridoi. Di questi ambienti, la sala ipostila è la sola struttura ad essersi conservata pressoché intatta attraverso i secoli. La facciata è caratterizzata dalla presenza di sei colonne occupate fino a mezza altezza da muri divisori (Immagine n. 2). Sebbene questo modello costruttivo ricalchi appieno i canoni dell’architettura di epoca tolemaica, il monumento fu portato a termine nella seconda metà del I secolo d.C. sotto gli imperatori Tiberio, Claudio e Vespasiano. Quest’ultimo, in particolare, è definito in un’iscrizione dedicatoria come “ il signore di Roma capitale”.

Il tempio possiede la caratteristica di essere completamente ricoperto di rilievi: muri e colonne sono istoriati con testi religiosi che presentano un’inedita varietà di soggetti che comprendono la narrazione dell’origine del mondo, della vita e della sua trasmissione, della creazione dell’uomo e dei fondamenti teologici del potere regale. I testi più importanti furono incisi durante i regni di Traianoe Adriano (II secolo d.C.), mentre i più recenti rimontano, presumibilmente, a Decio (ca. 250 d.C.).

Il soffitto della sala ipostila, sorretto da 18 colonne con capitelli finemente scolpiti con motivi naturalistici, è adornato da splendide scene astronomiche.

Quando Roberts lo ritrasse,il tempioera completamente attorniato da detriti e il suo interno era accessibile solo grazie ad una scala a scendere. La sala, all’epoca, era adibita a polveriera e più tardi fu convertita in deposito di grano e cotone. Negli anni cinquanta del secolo scorso l’egittologo francese Serge Sauneron (1927-1976), resosi conto della ricchezza delle decorazioni, diede inizio alla pulitura della parete esterna sud, parzialmente sepolta, e curò la meticolosa pubblicazione di tutte le sue iscrizioni. Dopo la sua morte prematura, i lavori di restauro si fermarono per molto tempo, finché, a partire dal 2018, il Ministero del Turismo e delle Antichità e l’ Istituto Egittologico dell’Università di Tubinga hanno avviato un progetto di recupero e conservazione della splendida decorazione policroma (Immagini n. 3-4).

Chi fosse interessato ai dettagli di questa operazione e agli straordinari risultati conseguiti, può consultare il seguente link: https://laciviltaegizia.org/2022/12/13/il-restauro-del-tempio-di-esna/

Le rovine del tempio di Hermonthis, 26 novembre 1838