Di Piero Cargnino

E’ ancora Erodoto a raccontarci un avvenimento importante accaduto durante la conquista persiana dell’Egitto, anche se purtroppo si limita, nella sua opera, a riportarci solo quello che gli fu raccontato dai sacerdoti accaduto circa ottanta anni prima.

Erodoto cita una “armata perduta” a seguito di un disastro militare occorso all’esercito persiano di Cambise II durante la guerra per l’occupazione dell’Egitto. Lo storico stesso afferma però di non aver riscontri per convalidare o confutare quanto raccontatogli dagli indigeni.

In quel tempo regnava in Persia il re Ciro il quale, dopo aver annesso alla Persia tutti i regni limitrofi, nel 525 a.C. invase anche l’Egitto che fu sconfitto nella battaglia di Pelusio. Appena caduta Menfi, Cambise, che nel frattempo era succeduto a Ciro, si proclamò faraone d’Egitto assumendo come nome Mesutira Kamebet e, con la collaborazione del generale greco Fanes, disertore dall’esercito egizio, conquistò tutto il paese fino alla Nubia. Conquistata Tebe, Cambise divise in due armate il suo esercito, una composta da 30.000 uomini che inviò a sud per cercare di sottomettere il Regno di Kush. L’impresa fallì miseramente in quanto l’armata venne quasi completamente distrutta dalla malaria e dalla dissenteria tra Napata e Meroe ed i pochi superstiti si rifugiarono ad Elefantina.

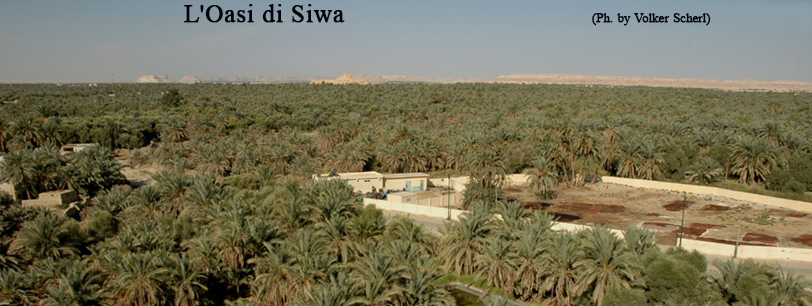

La seconda armata aveva il compito di conquistare l’ultimo avamposto egiziano, l’Oasi di Siwa dove si trovava il famoso oracolo di Zeus Ammone.

L’Oasi di Siwa si trova in pieno deserto occidentale, a circa mille chilometri dalla Valle del Nilo, quasi ai confini dell’odierna Libia. L’Oasi si trova in una depressione di 18 metri sotto il livello del mare, con un’enorme ricchezza di acqua dolce grazie alla quale produce grandi quantità di palmeti da datteri di ottima qualità; poteva resistere a qualunque assedio per un tempo indeterminato.

Erodoto parla di due motivi che indussero i persiani a tentare di conquistare Siwa. Il primo era dovuto al fatto che Cambise, quando conquistò Menfi aveva profanato i templi di Amon per cui il celebre oracolo di Siwa aveva predetto la morte imminente del re persiano. Il secondo e più probabile motivo era che Siwa costituiva una tappa obbligatoria per la via carovaniera che, da Cirene, trasportava in Asia il Silphium, una sorta di finocchio selvatico (un allucinogeno) che cresceva unicamente in Cirenaica, oggi estinta a causa dell’eccessiva raccolta. Il Silphium, molto richiesto anche da Roma, veniva venduto letteralmente “a peso d’oro” dai mercanti di “Arae Philaenorum”, oggi Rà’s Lànuf sulla costa del Mediterraneo.

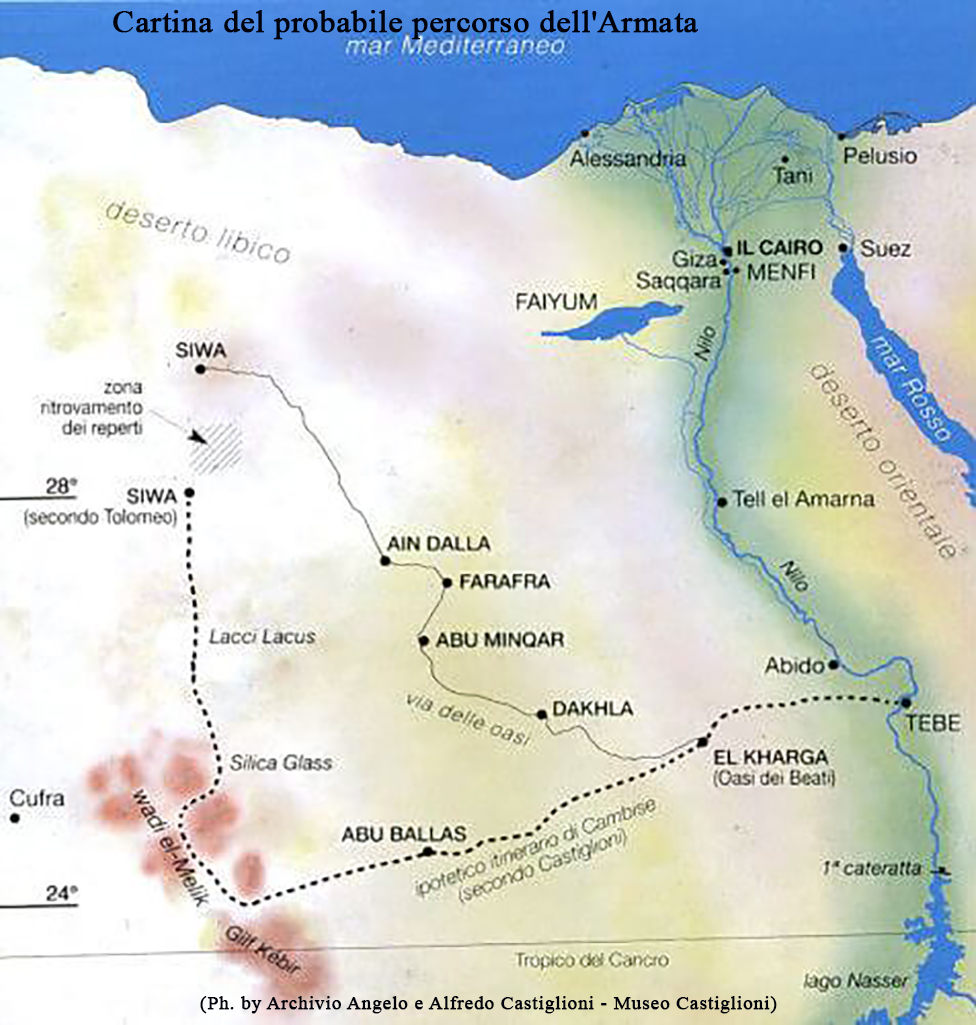

Va detto inoltre che il re di Cirene, Arcesilao III, dopo la rotta dell’esercito egizio a Pelusio, si era prontamente schierato dalla parte di Cambise. Anche la spedizione verso Siwa però si rivelò un disastro ancora peggiore di quella verso Kush. L’armata, partita da Tebe nell’inverno del 525 a.C., forte di 50.000 uomini tra cui persiani, fenici, greci e mercenari di varia provenienza, venne inviata attraverso il deserto occidentale con l’intento di prendere di sorpresa le truppe egizie che presidiavano l’Oasi di Siwa.

Va detto che appare subito esagerato il numero dei soldati inviati a Kush e tanto più di quelli inviati a conquistare una pacifica oasi, anche se questa era ancora presidiata da truppe egiziane. Poiché è nota l’avversione di Erodoto per i persiani c’è da pensare che questo lo abbia portato a dilatarne eccessivamente il numero.

Racconta Erodoto che dopo aver marciato per sette giorni (percorrendo all’incirca 180 km.) si imbatterono in una oasi che Erodoto chiama “Isola dei Beati” (probabilmente l’Oasi di Kharga). Una volta rifornito l’esercito puntò a nord seguendo le guide indigene dei Garamanti le quali scelsero il percorso più logico in termini di tempo e di distanza arrivando così, attraverso il Wadi abd el-Malik, ad attaccare Siwa da sud, mentre gli egiziani si sarebbero aspettati un attacco frontale, attraverso la via che costeggiava il Mar Mediterraneo, decisamente più comoda.

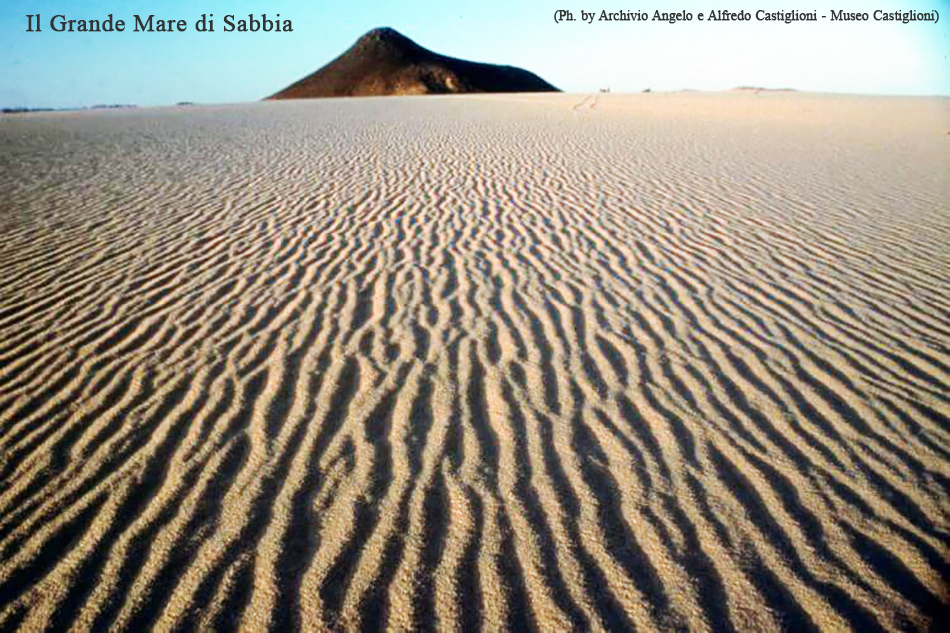

Certamente quella presa dalle guide fu la scelta peggiore e pericolosa in quanto durante il percorso non si incontrano più altre oasi ad eccezione della mitica Zerzura. Secondo una leggenda araba contenuta in un manoscritto del XV secolo, nel bel mezzo del “Grande Mare di Sabbia”, ad ovest del Nilo, tra Egitto e Libia, sarebbe esistita un’Oasi che veniva chiamata “Zerzura” (l’Oasi dei piccoli uccelli). Per anni archeologi ed esploratori l’hanno cercata ma invano.

Fu così che, dopo aver percorso altri chilometri – l’acqua ed i rifornimenti cominciavano a scarseggiare – i comandanti decisero di proseguire attraverso una delle zone più aride dell’intero deserto del Sahara. Un errore così enorme nel calcolare il percorso forse è in parte dovuto alla ben nota infedeltà dei Garamanti, che con ogni probabilità si dileguarono. A completare il disastro sopraggiunse il Khamsin, un forte vento stagionale che, tra aprile e giugno, genera violente tempeste di polvere che disidratano i corpi coprendo ogni cosa di sabbia, creando nuove dune e spianando quelle esistenti; basti pensare che queste dune possono raggiungere l’impressionante altezza di 200 – 300 metri.

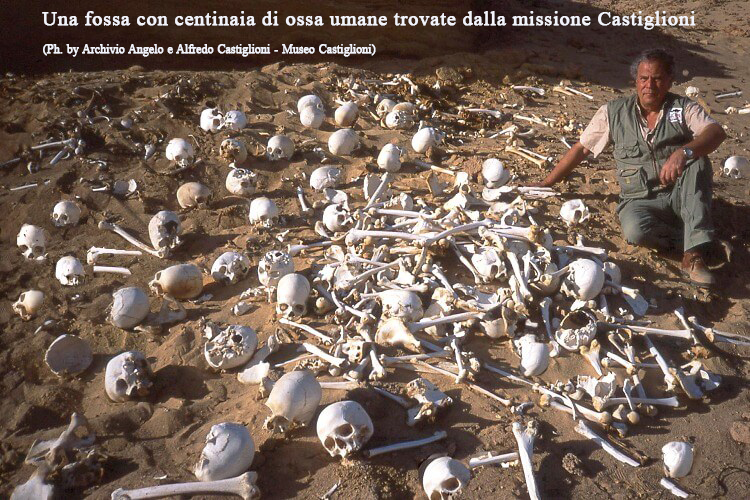

Da questo disastro non si salvò nessuno. Una conferma a tale disastro potrebbe venire dal ritrovamento, da parte della spedizione dei fratelli Angelo e Alfredo Castiglioni del novembre 2009, di reperti che possono attribuirsi ad un esercito orientale e che confermerebbero la versione dei fatti tramandata dallo storico greco.

Aiutati forse dallo stesso Khamsin sono venute alla luce spade di bronzo, coltelli di ferro, punte di freccia in bronzo, uno scudo e un braccialetto d’argento oltre a diversi scheletri umani, tutto perfettamente conservato grazie al clima estremamente arido.

Alcuni studiosi contestano le scoperte dei fratelli Castiglioni; personalmente mi astengo da ogni giudizio. Anche Belzoni, spintosi in quest’area nel 1821 rinvenne una trentina di sepolcri a forma di parallelepipedo contenenti scheletri.

Erodoto racconta che:

<<…….quando aveva ormai percorso circa la metà del tragitto che la divideva dalla meta (Siwa)…….. mentre prendevano il pasto spirò contro di essi un vento di meridione potente ed insolito trascinando vortici di sabbia che li seppellì ed essi così sarebbero scomparsi……..Gli Ammonii dicono che questo è avvenuto di tale spedizione…….>>.

E’ provato che con un Kamsin molto forte se non si è ben riparati si può morire per sincope, collasso cardiovascolare ed insufficienza renale, peggio se il corpo è debilitato da una marcia forzata di quasi 1.000 chilometri nell’aridità del deserto. La tempesta di sabbia seppellì tutto e tutti e spostò le dune sopra i resti dell’armata a mo’ d’epitaffio. Quale che sia stato il destino dell’armata persiana, la sua storia non smette di affascinare e di stimolare la mente, le mani e la penna.

Fonti e bibliografia:

- Archivio Angelo e Alfredo Castiglioni, Museo Castiglioni, (www.museocastiglioni.it)

- Franco Cimmino, “Dizionario delle dinastie faraoniche”, Bompiani, Milano , 2003

- Salima Ikram, “Antico Egitto” , Ananke, 2013

- Edda Bresciani, “L’Antico Egitto”, De Agostini, Novara 2000

- Toby Wilkinson, “L’antico Egitto. Storia di un impero millenario”, Einaudi, Torino, 2012

- Alan Gardiner, “La civiltà egizia”, Torino, Einaudi, 1997

- Franco Mazzini, “I mattoni e le pietre”, Urbino, Argalia, 2000

- Kenneth Kitchen, “Il terzo periodo intermedio in Egitto (1100–650 a.C.)” 3a ed, (Warminster: 1996

1 pensiero su “L’ARMATA PERDUTA DI CAMBISE”