Di Ivo Prezioso

INTRODUZIONE

Terminato il percorso riguardante le sperimentazioni di Burgos e Laroze, che hanno dimostrato come si potessero estrarre blocchi di calcare con relativa facilità anche con gli utensili di cui disponevano gli antichi egizi, i prossimi post saranno dedicati alla costruzione vera e propria di questi straordinari monumenti. Per affrontare un argomento così delicato, utilizzerò essenzialmente informazioni tratte dalla pubblicazione di Franck Monnier, ingegnere, specializzato in architettura egizia, del CNRS, (che gentilmente mi ha concesso il permesso di utilizzarla come fonte) “L’univers fascinant des piramides d’Égypte”, che oltre ad essere estremamente curata, ha il grandissimo pregio di essere aggiornata alla luce delle scoperte e degli studi più recenti.

Tuttavia, prima di entrare nel vivo dell’argomento, e per suggerire una sorta di raccordo con gli esperimenti di estrazione di Wadi el-Jarf, propongo questo relativamente breve filmato (si tratta di poco più di una decina di minuti), estratto dall’interessantissimo documentario “PYRAMIDE, LE GRAND VIRAGE” (Piramide la grande svolta), in cui si fa piazza pulita delle teorie stravaganti o, peggio, francamente menzognere, che da sempre spuntano intorno a questi monumenti ed in particolare (chissà mai perché?), sulla piramide di Khufu (Cheope). Il documentario è in francese, ma ne consiglio caldamente la visione anche perché le immagini, straordinariamente belle, forniscono un valido supporto alla comprensione degli interventi degli specialisti.

Come ben sappiamo la cosiddetta “ricerca alternativa” si prefigge lo scopo di fornire spiegazioni “altre” alle ricostruzioni che la scienza ha faticosamente organizzato (e continua incessantemente in questo lavoro), a partire da documenti originali, evidenze sui luoghi di scavo, studio dei materiali utilizzati ecc. I “ricercatori indipendenti” si muovono invece in direzione completamente opposta. Pensano di aver trovato una soluzione ai dubbi che inevitabilmente persistono, inventandosi una teoria, più o meno credibile (ma talvolta incredibilmente fantasiosa, priva di ogni fondamento e finanche di buonsenso), andando poi a caccia di prove che la sorreggano. “Prove” che quando vengono mostrate si dimostrano facilmente smontabili o nel peggiore dei casi si sono rivelate dei veri e propri falsi realizzati per lo scopo. E’ il caso ad esempio dei geroglifici “scoperti” in Australia, che avrebbero dovuto dimostrare la presenza degli antichi egizi in quel continente (ohibò!!!!), ma che invece furono incisi negli ’70 del secolo scorso, oppure le pietre di Ica in Perù (eh si, perche non solo l’Egitto interessa questi pseudo-scienziati) che recano incisioni che mostrano la co-presenza di uomini e dinosauri (oh!!!!), ma in realtà furono realizzati (facile immaginare su commissione) da un certo Basilio Uschuya e la lista potrebbe continuare fino ad annoiare.

Il documentario in oggetto è stato realizzato da Cyril Barbas e si apre con una frase particolarmente illuminante del sociologo statunitense Alvin Toffler: “Gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che non sanno né leggere, né scrivere: saranno quelli che non sanno apprendere, disapprendere, riapprendere”.

Gli studiosi che vi intervengono, in ordine di apparizione, e sperando di non averne trascurato alcuno, sono:

Marianne Michel, dottore e docente egittologia

Jan Pierre Adam, archeologo ed architetto presso il CNRS

Alexis Seidoux, storico ed archeologo

Irna Osmanovic, professoressa di storia

Frank Monnier ingegnere del CNRS, specializzato in architettura egizia

Mickael Restoin, artigiano, scalpellino tradizionale.

Proprio all’intervento di quest’ultimo si riferisce l’estratto dal documentario. Ricordate che ci eravamo lasciati con l’esperimento di Burgos e Laroze, che hanno cavato blocchi di calcare utilizzando attrezzi che erano l’esatta replica di quelli degli antichi egizi? Bene questo artigiano che lavora la pietra secondo metodi antichi, dimostra che anche una roccia molto più dura e compatta come il granito poteva essere lavorata con scalpelli di rame (quello utilizzato dagli egizi, veniva reso di circa un 20-30% più resistente con l’aggiunta di arsenico). La dimostrazione viene fatta utilizzando scalpelli moderni, trattati al tungsteno, più tradizionali, forgiati in ferro, ed infine in rame, come quelli utilizzati nell’antichità. Si parte dal calcare, per poi affrontare il granito e a, parte la velocità di esecuzione, si riesce ad aver ragione della pietra in ogni caso. Addirittura, su granito, lo scalpello di rame, con il taglio deteriorato, permette un lavoro di rifinitura molto sottile ancorché lento. E non si ferma qui il nostro artigiano, dimostra perfino come fosse facile, e relativamente poco faticoso, il lavoro di politura del granito semplicemente utilizzando una pietra abrasiva e dell’acqua. Buona visione!

Qui di seguito il video completo, disponibile su YouTube:

Fonte: PYRAMIDE, LE GRAND VIRAGE https://www.youtube.com/watch?v=zZcNVxu59Vc

I LUOGHI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Un grande studio, condotto dai geologi Dietrich e Rosemarie Klemm*, ha dimostrato che la maggior parte dei materiali che costituiscono la struttura muraria delle piramidi, proviene essenzialmente da cave locali. La scelta di impiantare un cantiere per la costruzione di questi monumenti era determinata, in primo luogo, dall’esistenza di un giacimento di calcare nelle immediate vicinanze. Ci sono cave che sono ancora chiaramente visibili sulla piana di Giza, a sud est e a nord della piramide di Chefren così come ad Abu Rawash (circa 8 Km. a nord) nei pressi della piramide incompiuta di Redjedef, suo predecessore (Immagine n. 1).

Per adornare sepolture e templi, i responsabili dei lavori si spinsero ben oltre, fino ad intraprendere lontane spedizioni. Sappiamo, ad esempio, che il calcare fine rivestiva le facce delle piramidi. Un materiale di questo tipo era piuttosto raro e le cave si trovavano in località situate ad una certa distanza dalla sponda opposta del Nilo. Fu così che, a partire dal regno di Snefru si cominciarono a sfruttare i giacimenti di Mokattam, Tura e Maasara, tutti localizzati sulla riva orientale del Nilo presso gli attuali sobborghi meridionali del Cairo. Altrettanto ricercate, a partire dalla fine dell’Antico Regno erano le rocce (calcare, grovacca e granito) presenti nello Wadi Hammamat, nel Deserto Orientale dell’Alto Egitto. Ci sono innumerevoli iscrizioni che conservano il ricordo di gigantesche spedizioni. Enormi blocchi furono estratti e trasportati su slitte per decine di chilometri da squadre composte da centinaia o addirittura migliaia di uomini.

Le pietre più dure, come il granito rosa e la granodiorite, erano estratte dalle grandi cave di Aswan a più di 800 Km. di distanza a sud della regione di Menfi. Inizialmente utilizzato in quantità limitata nella piramide di Djoser, il granito cominciò ad acquisire una considerevole importanza sotto il regno di Cheope, fino ad essere estratto su vasta scala sotto il regno di Chefren. Dei rilievi rinvenuti lungo la via ascensionale di Unas (V Dinastia), illustrano il trasporto per via fluviale (Immagine n. 2) di colonne e cornici monolitiche di granito destinati ad adornare il Tempio Alto.

Al Cairo è conservata una stele di Uni (Immagine n. 3), un alto funzionario attivo durante il regno di Merenre (VI Dinastia), che ci informa del carico di elementi architettonici per la piramide del suo sovrano. Da questo testo apprendiamo che la calcite (alabastro egiziano), veniva estratta ad Hatnub, poco a sud-est dell’odierna Tell el-Amarna (laddove, quasi un millennio più tardi, sarebbe sorta Akhetaton, la capitale voluta dal faraone “eretico” Akhenaton). In questa cava una roccia incisa conserva anche un’ iscrizione a nome di Cheope.

Durante l’Antico Regno il gesso era un materiale indispensabile per la preparazione di malta ed intonaci. Veniva estratto nella località di Umm el Sawwan e nord-est dell’oasi del Fayyum. La posizione privilegiata di queste cave rispetto al sito delle grandi piramidi, induce a credere che sia stata una delle principali risorse all’enorme quantità di malta impiegata: circa 500.000 tonnellate per la sola Grande Piramide.

Lo gneiss fu, invece, utilizzato per modellare le statue del tempio di Chefren. Questa roccia metamorfica, veniva da molto lontano: precisamente dal Gebel el-Asr, in un luogo chiamato, non a caso, “le cave di Chefren” (immagine n. 4-5), in Nubia, nel deserto occidentale, circa 65 Km. a nord-ovest di Abu Simbel. Una stele recante il cartiglio di Cheope attesta lo sfruttamento di questa cava già sotto il suo regno.

Il basalto, utilizzato per pavimentare i templi funerari, fu probabilmente estratto a nord del Fayyum nella località di Widan el-Faras. Qui, sono presenti, infatti vestigia di una remota via lastricata che collegava questa cava alle antiche rive del lago. (immagine n. 6).

Tutti questi materiali da costruzione, non si sarebbero mai potuti cavare e modellare in assenza del rame, indispensabile per la produzione delle migliaia di utensili che dovevano essere messi a disposizione di scalpellini e falegnami. Veniva estratto sicuramente dalle miniere sinaitiche di Serabit el-Khadim nel Wadi Maghara (sfruttate anche per i giacimenti di turchese) e forse pure a Timna nell’odierna Isralele. Numerosi sovrani dell’Antico Regno fecero incidere il proprio nome sulle rocce del wadi, commemorando le azioni punitive intraprese nei confronti dei Beduini che minacciavano di continuo le attività egiziane nella regione. Considerata la fondamentale importanza strategica e produttiva delle miniere, ben si comprende perché gli egizi avevano eretto delle postazioni fortificate nei pressi della piana costiera di el-Marka, di fronte al porto di Wadi el-Jarf, situato sulla riva opposta del Mar Rosso. Quel porto assicurava l’interscambio dei prodotti importati verso la regione di Menfi, attraverso il Wadi Araba, ed il Medio Egitto.

Un altro materiale di cui c’era bisogno ed in quantità ingenti era il legno. Si utilizzavano essenze locali, come legno di palma o sicomoro per rinforzare le rampe e le vie di trasporto, ma anche acacia, palma Dum e Ziziphus, per costruire imbarcazioni destinate al trasporto dei materiali da un capo all’altro dell’Egitto. Grande importanza rivestivano le essenze esotiche, come l’abete della Cilicia e soprattutto il cedro, importati dalle estese conifere presenti presso i confini del Libano, particolarmente adatte per la realizzazione di grandi strutture intelaiate e leveraggi di manovra. In particolare, il cedro era molto ricercato per assemblare le imbarcazioni reali. Dagli annali incisi sulla Pietra di Palermo siamo informati che durante l’anno precedente il settimo censimento del re Snefru, fu acquistato il legname necessario alla costruzione di due imbarcazioni lunghe 100 cubiti (52,40 metri) e in un altro punto è menzionato il rientro di quaranta natanti carichi di conifere.

Appare evidente che lo sforzo maggiore era concentrato sullo sfruttamento dei giacimenti locali, ma altrettanto chiaro risalta che l’allestimento di un enorme cantiere necessitava di materiali che gli antichi non esitarono a procurarsi dalle più lontane località del Regno, e persino oltre confine, attraverso una fitta rete di scambi commerciali (Immagine n. 7).

Fonte: Franck Monnier, “L’Univers Fascinant des Pyramides d’ Égypte” ed. Faton , Dijon, 2021, pp. 218÷220

* Rosemarie Klemm e Dietrich D. Klemm autori di uno studio pubblicato in tedesco nel 1993 con il titolo “Steine und Steinbrüche im Alten Ägypten” (Pietre e cave nell’Antico Egitto). Hanno donato al British Museum una collezione di campioni di roccia provenienti da siti e cave sparsi in tutto l’Egitto, nonché da monumenti egiziani.

TAGLIO E SAGOMATURA DEI MATERIALI

Gli egizi misero a punto diverse tecniche per estrarre le pietre, tagliarle e modellarle, talvolta con precisione millimetrica. Le numerose tracce lasciate da cavatori e scalpellini hanno permesso di comprendere in larga misura i procedimenti adottati nell’antichità. Solo una profonda ignoranza dell’argomento spinge ancora molti ricercatori “alternativi” ad attribuire agli antichi costruttori metodi anacronistici o peggio fantasiosi. Una delle teorie che ha avuto maggior risonanza mediatica è quella che ipotizza che avessero inventato una tecnica di ricostituzione della pietra, come, ad esempio, nella realizzazione del calcestruzzo moderno. Il suo autore, Joseph Davidovits, parte dal concetto (o meglio preconcetto) che fosse impossibile, con gli attrezzi dell’epoca, scolpire vasi e statue in materiali così duri come il granito o lo gneiss. La sua idea di una pietra “ri-agglomerata” sarebbe, secondo lui, del tutto adeguata a fornire una spiegazione alla statuaria colossale e alla costruzione delle piramidi. Si risolverebbe così anche il problema legato al trasporto dei blocchi più pesanti dal momento che non bisognava fare altro che “fabbricarli” sul luogo prescelto. Per dare credito ad un simile assunto, bisogna completamente ignorare sia le testimonianze che ci hanno lasciato gli stessi egizi, sia le tracce rinvenute dagli archeologi. Non solo, infatti esistono numerose relazioni dell’epoca che descrivono l’origine e il trasporto dei blocchi, ma in tutto il Paese sono presenti innumerevoli cave, segni di taglio, resti di utensili e persino evidenze delle tacche realizzate nelle rocce per potervi inserire delle leve. Invece, non sono mai stati rinvenuti getti di “calcestruzzo”, né resti di cassaforma, né di qualunque altra cosa che possa ricondurre ad una simile idea. Oltretutto, la teoria presenta una grande incongruenza: i suoi estimatori, ammettono, infatti, che gli Egizi erano capaci di procurarsi milioni di tonnellate di roccia ridotta in polvere nell’intento di ricostituirla attraverso un procedimento simile a quello del calcestruzzo. Con quali mezzi non è dato sapere, e ancor più, quando parliamo di pietre dure, se non potevano estrarle, figuriamoci triturarle! Di conseguenza, si trovano nella condizione in cui devono indirettamente ammettere che gli Egizi potevano intervenire efficacemente su qualunque tipo di roccia, mentre l’assunto iniziale é esattamente il contrario. In pratica, diventa valido proprio il punto che intendono correggere. Senza contare, a parer mio, l’inconfrontabile maggiore richiesta di tempo che avrebbe richiesto l’impiego di una simile tecnica (a meno di non utilizzare la dinamite!).

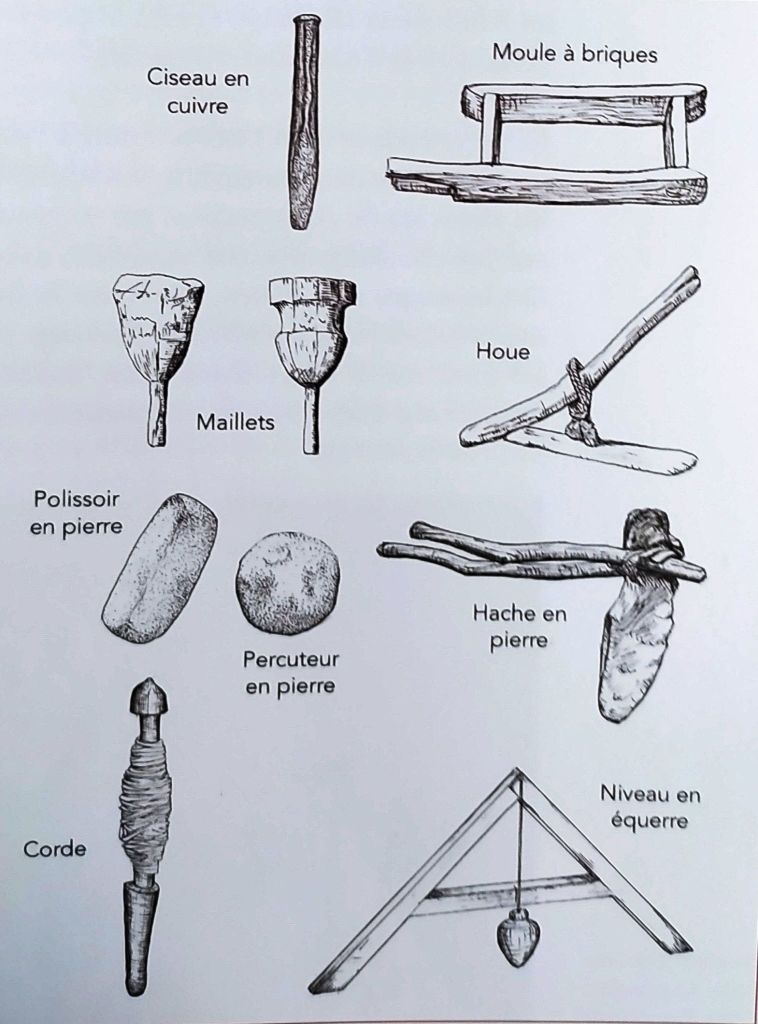

Le evidenze archeologiche, in realtà, ci raccontano tutt’altro. Nel corso degli scavi sono stati riportati alla luce innumerevoli utensili collegabili alla lavorazione della pietra (Immagine n. 1).

Immagine n. 1 Il campionario dei principali attrezzi utilizzati dai lavoratori egizi. Partendo da sinistra in alto: scalpello in rame, stampo per mattoni crudi, mazzuoli, zappa, pietra abrasiva per lucidare, pietra (solitamente dolerite) per aggredire, percuotendole, le rocce più dure, ascia di pietra, corda, archipendolo.

(© Franck Monnier “L’Univers fascinant des Piramydes d’ Égypte”, p. 220)

Sappiamo che a partire dal Medio Regno cominciarono ad essere diffusi attrezzi in bronzo, ma l’utilizzo di quelli in rame, per intervenire sulle pietre più tenere (gres e calcare) rimase comunque prevalente per tutta la durata dell’epoca faraonica. Le rocce più dure (granito, grano diorite, quarzite, ecc.), non potendo essere aggredite da strumenti di rame, obbligarono ad adottare altri mezzi. L’accessorio più ricorrente era un percussore di pietra (solitamente di dolerite), di forma sferica oppure ovoidale di cui sono stati ritrovati diversi esemplari sparsi al suolo nelle antiche cave di granito rosa di Assuan, ma anche negli scavi nei pressi delle piramidi di Djoser e di Giza e curiosamente in uno dei canali “di aerazione” della Piramide di Cheope.

Alcune scene della tomba di Rekhmira (Gourna, Tebe ovest, XVIII Dinastia) illustrano il loro utilizzo su delle sfingi in calcare e su colossali statue di granito. Alcuni di questi utensili avevano la forma di un pestello con delle anse laterali per impugnarli meglio. Il loro peso poteva variare da qualche chilo a diverse decine di chili. (Immagini nn. 2 e n. 3) .

I lavori di Somers Clarke e Reginald Engelbach, hanno chiarito il ruolo avuto da questi strumenti sull’obelisco incompiuto di Aswan (Nuovo Regno, XVIII Dinastia) (Immagine n. 4).

Benché quest’opera sia posteriore di circa un millennio alle grandi piramidi, ciò nondimeno il metodo di estrazione costituisce una perfetta immagine delle capacità degli egiziani dell’Antico Regno. Sappiamo infatti che grandi obelischi furono già eretti durante quell’epoca. Lo attesta un’iscrizione di Sabni (VI Dinastia, tomba di Qubbet el-Hawa nei pressi di Aswan) (Immagine n. 5): “La Maestà del mio Signore, mi ha inviato a costruire due imbarcazioni nel Paese di Uauaut (regione della Bassa Nubia) per trasportare verso Nord, a Heliopolis, due obelischi” (trad. Alessandro Roccati).

Immagine n. 5 Stipite destro dell’ingresso della tomba di Sabni I (QH 26). La pavimentazione originale era ancora sotto un sottile strato di sabbia. Scavi Schiaparelli. Lastra di vetro negativo/bromuro d’argento Anno: 1914 (©Archivio fotografico del Museo Egizio di Torino http://archiviofotografico.museoegizio.it/…/tomb-qh…/…)

La percussione non era limitata soltanto all’estrazione nelle cave poiché, generalmente, gli elementi da impiegare nella costruzione arrivavano ai cantieri, in attesa di essere rifiniti, solo rozzamente squadrati e con sporgenze agli spigoli.

Sottilissimi tagli longitudinali lasciati su blocchi e statue sembrano, a prima vista, testimoniare l’utilizzo di seghe, ma gli unici strumenti a disposizione degli Antichi Egizi, anche se dentati, non erano in grado di tagliare in questo modo le pietre più dure. Anche vasi scolpiti nei materiali più disparati durante il periodo predinastico ed arcaico, presentano segni di questo tipo. Le migliaia di vasi rinvenuti in una delle gallerie della piramide di Djoser testimoniano di un’abilità e di una tecnica sbalorditiva di cui erano in possesso gli artigiani al servizio del sovrano e della sua corte. Il mistero che circondava il metodo di scultura impiegato ha potuto essere svelato grazie allo studio di alcuni esemplari la cui esecuzione non fu completata. La sagomatura e la lucidatura esterna venivano realizzate per mezzo di lame, schegge di selce e pietre abrasive. Lo scavo della parte interna ha lasciato, a volte, un vuoto di forma cilindrica e delle pareti sottilmente rigate. Siccome nei campioni esaminati questa operazione era stata interrotta, si è potuto capire che il taglio fu eseguito con una sorta di sega tubolare per poi staccare ed estrarre il nucleo ancora saldato al fondo. La tecnica prevedeva sicuramente l’associazione di una sabbia abrasiva. L’attrito esercitato dal rame in movimento sulla pietra ricoperta di sabbia faceva si che l’attrezzo si comportasse come un trapano cilindrico, consumando gradualmente la superficie di contatto.(Immagine n. 6-7).

Immagine n. 6 Ricostruzione, attraverso l’archeologia sperimentale, della fresatura del granito rosa (Alexander Sokolov [Antropogenez.ru Project], Nikolai Vasiutin, Oleg Kruglyakov, Valeriy Ivanovitch Androsov). (© ph. Valeriy I.Androsov [Senmuth], Franck Monnier “L’Univers fascinant des Piramydes d’ Égypte”, p. 222). АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ è il più grande portale scientifico ed educativo russo dedicato all’evoluzione umana. Il progetto è iniziato nel 2010 su iniziativa del giornalista scientifico Alexander Sokolov e dell’antropologo Stanislav Drobyshevsky.

Questa tecnica, che esigeva un enorme impiego di tempo, (come l’utilizzo dei percussori in pietra, del resto), spiega perfettamente la presenza delle sottili striature di cui sopra.

Per tagliare i blocchi, invece, è probabile che venisse impiegata una lunga lama in rame che grazie al ripetuto movimento di va e vieni, e con l’aiuto di una sabbia abrasiva, produceva lo stesso risultato. Si poteva così separarli in due parti, molto più rapidamente che con l’uso dei percussori in pietra. Questo procedimento, ovviamente, poteva essere attuato solo in presenza di blocchi già completamente liberati dalla roccia, ma il vantaggio era duplice: non solo la quantità di materiale perduto durante il taglio era incomparabilmente minore rispetto a quello provocato dalla percussione, ma una volta segati, gli elementi risultanti potevano essere riposizionati fianco a fianco nell’edificio senza ulteriori interventi, in quanto perfettamente combacianti.

Il ricercatore Denys A. Stocks ha stimato che il taglio, lo scavo e la finitura del sarcofago di Cheope dovette richiedere almeno 28.000 ore di lavoro e cioè pressappoco due anni considerando tre artigiani impegnati nel compito per 12 ore al giorno. Una rotazione di più squadre occupate giorno e notte poteva ridurre la durata di un anno. Queste stime si riferiscono al trattamento delle pietre più dure e ne consegue che l’impiego di un certo numero di lavoratori nel trattamento di un blocco di granito doveva avere costi considerevoli, anche in termini di tempo e di materiali. I blocchi di finitura dimostrano che gli Egizi ottimizzavano le procedure in maniera estremamente razionale: al fine di portare a compimento i grandiosi progetti che venivano loro affidati si limitavano a realizzare il minimo indispensabile. Le coperture di granito o basalto venivano poste in opera soltanto sulle parti a vista (giunzioni e facciate), per cui si preferiva adattare e rifilare i blocchi calcarei contro i quali venivano disposti, dopo aver riempito, se necessario, gli interstizi più ampi con malta e frammenti di calcare.

Fonte: Franck Monnier, “L’Univers Fascinant des Pyramides d’ Égypte” ed. Faton , Dijon, 2021, pp. 220÷223

IL TRASPORTO DEI MATERIALI PER VIA FLUVIALE

Il trasporto di elementi di modeste dimensioni, non costituiva certo un problema: mattoni e piccole pietre si potevano agevolmente trasferire a forza di braccia o in spalla oppure su barelle; ne abbiamo numerose testimonianze nelle raffigurazioni di scene della vita quotidiana degli antichi egizi. Quando non si ricorreva alle vie navigabili, per gli spostamenti su lunghe distanze si utilizzavano animali da soma, in particolare asini. Il problema si poneva con i blocchi di grandi dimensioni, il cui peso poteva variare da qualche tonnellata a diverse centinaia di tonnellate. Per alcuni di questi elementi, inoltre, bisognava affrontare i rischi e gli oneri di una lunga traversata del paese. Il tragitto, in questi casi, veniva coperto per via fluviale, approfittando della corrente del Nilo viaggiando da sud a nord, mentre per la risalita si sfruttavano le vele gonfiate dai venti favorevoli. Viaggi e trasporti, rappresentati nell’iconografia egizia, sono nella stragrande maggioranza associati alle vie navigabili delle quali il Nilo costituiva, ovviamente l’arteria nevralgica. Le acque di questa rete di comunicazione dovevano sicuramente essere solcate da una miriade di imbarcazioni stipate di calcare fine di Tura oppure di granito rosa prelevato dalle lontane cave di Aswan. Purtroppo, ci sono pervenute solo poche testimonianze figurative su questi tipi di convogli; i più espliciti, tra quelli rapportabili al contesto costruttivo delle piramidi, sono quelli rinvenuti su alcuni blocchi incisi della via processionale di Unis, ultimo sovrano della V Dinastia, a Saqqara. (Immagine n. 1).

Immagine n. 1 Vestigia della via processionale del complesso funerario di Unis. Questa grande strada rialzata, che un tempo collegava il tempio superiore e il tempio d’accoglienza, lunga ben 720 metri, è senz’altro l’elemento architettonico più impressionante di questo contesto. Scavata e studiata da Audran Labrousse e Ahmed Moussa, ha rivelato numerosi frammenti di rilievi, piccoli resti di un sontuoso ciclo decorativo relativo alle grandi attività del regno. Tra questi vi è una scena che descrive il trasporto su battelli di cornici a spiovente e colonne palmiformi in granito per il complesso della piramide. Alcune di queste colonne possono oggi essere ammirate presso i Musei del Cairo, del Louvre e a Londra. Le iscrizione ci informano che provenivano da Elefantina, cioè dalle cave di granito rosa di Aswan. <<Ritorno da Elefantina carico di granito, le cornici destinate alla piramide “perfetti sono i luoghi del figlio di Ra Unis>>, <<Ritorno da Elefantina carico di granito, le colonne destinate alla piramide “perfetti sono i luoghi del figlio di Ra Unis>>. Su un altro blocco si legge <<Arrivo delle barche-Satj provenienti da Elefantina , cariche di colonne [in granito] di 20 cubiti>> (Trad. Franck Monnier>> (©Franck Monnier “L’Univers fascinant des Piramydes d’ Égypte”, pp. 146-147)

Altrove, a Giza, La mastaba di Senedjemib-Inti, visir e responsabile di tutti lavori reali di Djedkara-Isesi (padre e predecessore di Unis) contiene dei rilievi che descrivono un battello su cui e caricato un sarcofago ed il suo coperchio. Il testo che l’accompagna ci informa che suo figlio Senedjemib-Mehi, ottenne dal suo re il privilegio per suo padre di essere inumato in un sarcofago in calcare fine di Tura (Immagini nn. 2-3).

Anche grazie alla biografia di Uni (Weni), come abbiamo visto, veniamo a sapere dettagli sul numero di imbarcazioni e dei canali che fece scavare per trasportare elementi in granito di Assuan. La costruzione di tre imbarcazioni lunghe circa 42 metri, di una grande zattera lunga 31 metri e larga 16, così come di altri natanti per l’assistenza, lascia ben comprendere quanto potessero essere imponenti queste spedizioni e quanto evidenziassero, la determinazione e lo spirito che le videro navigare cerimoniosamente verso nord.

E’ posteriore di diversi secoli la scena che ci narra del trasporto di due grandiosi obelischi di granito fatta incidere da Hatshepsut, il faraone donna della XVIII Dinastia, nel tempio di Deir el-Bahari: rappresenta una gigantesca chiatta trainata da una flotta di barche rimorchiatrici. Resta, al momento, l’illustrazione più clamorosa di questi tipi di convogli. La lunghezza dell’imbarcazione principale è stata stimata di circa 80 metri e gli obelischi trasportati, in ragione dei loro 28 metri di altezza, sono tra i più grandi mai eretti (Immagine n. 4).

Sempre restando nel Nuovo Regno, l’architetto Ineni ci ha lasciato testimonianza della costruzione di una singola chiatta lunga 63 metri e larga 21, per il trasporto di una coppia di obelischi per il suo faraone Tuthmosi I. Quello superstite, ancora presente nel tempio di Karnak dimostra che erano alti 20 metri ciascuno per un peso totale di 260 tonnellate. Purtroppo, non ci è pervenuto alcun documento che ci permetta di risalire ai procedimento di imbarco e sbarco dei materiali. Esiste una splendida scena incisa che descrive il carico di enormi stele presso le cave del djebel el-Silsila (Immagine n. 5) destinate al Ramasseum, ma sfortunatamente non fornisce alcun dettaglio tecnico.

Volendo prestar fede alle parole di Plinio il Vecchio (che, ricordiamolo, sono posteriori di circa 1.300 anni), gli elementi più voluminosi venivano caricati su chiatte dislocate in un canale previsto appositamente per questo tipo di operazioni. Molto probabilmente lo scavo dei canali di cui ci informa Uni (Weni) nella sua biografia, può avere un legame con questa procedura. Ad ogni modo, è solo la documentazione più tarda del Nuovo Regno ad offrirci elementi di informazione in merito alla gestione del trasporto dei blocchi per via fluviale.

Una serie di ostraca ci ragguaglia sul numero di imbarcazioni necessarie per la consegna di pietre destinate al cantiere del Ramasseum, il “Tempio di Milioni di Anni” di Ramses II. Vi è descritto il carico di un numero determinato di blocchi, con le loro precise dimensioni, distribuito minuziosamente sui natanti ognuno dei quali guidato dal suo capitano. Queste flotte erano composte da una decina di natanti la cui capacità media di carico è stata stimata in circa 15 tonnellate (Immagine n. 6).

Questa gestione così rigorosa doveva essere sicuramente un’eco dello spirito logistico e amministrativo che animava i gloriosi antenati dell’Antico Regno.

Fonti: Franck Monnier, “L’Univers Fascinant des Pyramides d’ Égypte” ed. Faton , Dijon, 2021, pp. 223÷227

IL TRASPORTO DEI MATERIALI PER VIA TERRESTRE

Il trasporto per via terrestre era, invece, molto più problematico. Dopo l’imbarco e lo scarico dei materiali bisognava spostarli a forza di braccia, grazie all’aiuto di funi e slitte in grado di sopportare gli enormi carichi, e progettare piste praticabili nelle cave e nelle zone desertiche. Ci è pervenuta una rappresentazione esplicita di traino di un blocco di pietra adagiato su una slitta, impegnando forza animale. E’ incisa sulla stele del responsabile dei lavori Neferperet (attivo durante il regno di Ahmose, XVIII Dinastia), rinvenuta presso le cave di calcare fine di Maasara e rappresenta tre coppie di bovini che trascinano un grosso blocco di calcare fissato su una slitta (Immagine n. 1).

Immagine n. 1. Scena di traino di un blocco da costruzione illustrata sulla stele di Neferperet a Maasara (Museo del Cairo, JE 62949: regno di Ahmose, XVIII Dinastia) (©Karl Richard Lepsius 1849-1859. Franck Monnier “L’Univers fascinant des Piramydes d’ Égypte”, p.227

L’iscrizione recita:

“[…] Anno di regno 22 sotto la Maestà del re dell’Alto e del Basso Egitto (Ahmose) dotato di vita. Aprire nuovamente le cave. Estrarre il bel calcare di Anu per il suo tempio di milioni di anni[…]. E’ grazie ai buoi riportati […] che si traineranno i [blocchi di] pietra attraverso il paese dei Fenekhu* (Traduz. di Michel Dessoudeix)”.

Questo tipo di documento non è unico, giacché una simile scena di trazione animale, è presente, in un contesto funerario, nella mastaba di Hetepherakhti (V Dinastia). Si sa anche di una spedizione, inviata da Sesostri I in Nubia per estrarre pietre, che aveva al suo seguito mille asini! Più tardi, durante il Nuovo Regno, i faraoni lanciarono delle spedizioni militari verso il Medio Oriente. La stele di djebel Barkal eretta da Thutmosi III riporta che alberi e imbarcazioni venivano caricati su possenti carri trainati da buoi per raggiungere la costa. Sebbene provenienti da contesti diversi queste testimonianze sono di grande interesse e dimostrano, anche se non siamo assolutamente in grado di valutarne la frequenza, che gli animali potevano sostituire l’uomo in determinate circostanze: probabilmente più spesso di quanto le rare documentazioni, attualmente disponibili, facciano supporre.

Il trasporto di carichi pesanti fissati su slitte sembra essere stato la norma, ma non siamo in possesso di alcuna documentazione che ci informi sulle modalità di sollevamento di un blocco su un qualsivoglia veicolo. Sappiamo che l’uso della ruota è attestato già a partire dalla IV o V Dinastia in relazione con la realizzazione di una torre d’assedio (Immagine n. 2); tuttavia non v’è alcuna prova che sia stata impiegata per il trasporto di materiali da costruzione.

Immagine n. 2 Torre d’assedio rappresentata nella tomba di Kaemheset a Saqqara (V Dinastia), in cui alla base della scala è chiaramente visibile l’utilizzo di ruote(©James Edward Quibell, 1927. Franck Monnier “L’Univers fascinant des Piramydes d’ Égypte”, p.228)

D’altra parte, il suolo egiziano, pietroso e sabbioso, si prestava davvero poco ad un suo utilizzo. Qualunque sia stato l’oggetto da spostare (colonna, cornice, sarcofago, ecc.) rimaneva saldamente fissato alle sue slitte, finché non raggiungeva la destinazione finale, anche durante il suo tragitto fluviale a bordo delle imbarcazioni.

Il traino avveniva generalmente grazie alla forza delle braccia, il cui numero dipendeva strettamente dalla massa del carico. Il problema matematico del papiro Anastasi I **, richiama un simile calcolo inteso a determinare il numero di operai necessari a trasportare un immenso obelisco. Sfortunatamente, il documento non ci mostra la soluzione, per cui ignoriamo il coefficiente di proporzionalità che veniva applicato in una situazione del genere. L’egittologo Simon Delvaux ha recentemente dimostrato che le rappresentazioni e i testi a noi noti suggeriscono che adottassero, generalmente, un rapporto di circa 350 Kg. per lavoratore. Ha potuto, inoltre, stabilire che il limo della valle del Nilo, una volta bagnato, diminuiva sensibilmente l’attrito tra le slitte e il suolo (Immagine n. 3). Ovviamente, non bisognava procedere su un terreno eccessivamente intriso, altrimenti si correvano grossi rischi di impantanamento.

Dal Medio Regno, il sito fortificato di Mirgissa (nell’odierno Sudan) disponeva di una simile via di scorrimento; essa permetteva ai natanti di evitare una traversata estremamente pericolosa della seconda cataratta. Lunga in origine 2 Km. e larga almeno 4 metri, questa pista, prima di essere inghiottita dalle acque del lago Nasser, aveva rivelato vestigia il cui studio ha permesso di confermare la tecnica di cui sopra. Era stata rinforzata con l’impiego di molteplici tronchi disposti trasversalmente, annegati nel limo e affioranti in superficie. I segni più o meno profondi che solcano il limo indurito lasciano supporre l’uso di pattini in legno il cui scartamento variava da 1,20 m. a 1,70 m. Si calcolò che queste vie di scorrimento potessero sopportare, in quelle condizioni, carichi di 9 tonnellate.

Alcune vie di trasporto sono state rilevate anche presso i cantieri delle piramidi di Sesostri II a el-Lahun (Immagini n. 4-5) e di Sesostri I e Amenemhat I a Lisht, tutte risalenti alla XII Dinastia, ma, in generale, le evidenze di quelle relative all’Antico Regno restano poco documentate a causa di una carenza di investigazioni accurate.

Se ne hanno testimonianze ad Abusir nelle vicinanze della Piramide Rossa di Dashur, presso la mastaba el-Faraoun a Saqqara e, in misura maggiore, all’inizio delle cave di Hatnub, Aswan, djebel el-Asr e soprattutto a Widan el-Faras (Immagine n. 6).

Altri percorsi sono più simili a rampe. Ne sono stati scoperti di recente nei pressi dell’angolo sud-occidentale della piramide di Cheope; una di queste è lunga e larga 4 metri. La sezione superstite si compone di due muri paralleli; lo spazio tra di essi era stato riempito con macerie. Una strada dello stesso tipo, ma più lunga, con muri di contenimento realizzati con calcinacci legati a malta e distanziati di 5,70 metri l’uno dall’altro, è stata scoperta a sud-est della piramide. Aveva origine a ovest della Sfinge ed era utilizzata per rifornire di materiali il campo delle mastabe orientali. Nei riempimenti intermedi furono scoperti due sigilli di Cheope. Resti di un’altra rampa si trovano ad ovest della piramide di Cheope a ridosso del muro megalitico che separa il suo complesso da quello di Chefren. Essa presenta l’interessante caratteristica di essere direttamente collegata a blocchi di grandi dimensioni, dimostrando che questo doveva essere il metodo con cui gli elementi della costruzione furono sollevati, indipendentemente dalla loro massa (Immagine n. 7).

Ignoriamo completamente come potesse essere il rivestimento superficiale che veniva utilizzato per lo scivolamento. La ridotta larghezza di queste strutture deve aver costretto i progettisti a tenersi lontani dal limo, altrimenti la carreggiata sarebbe stata rapidamente resa impraticabile dal calpestio degli operai.

E’ più probabile che venissero installate delle rotaie in legno incorporate nella pavimentazione che, una volta bagnata, opponeva minore resistenza all’avanzamento delle slitte. Questi dispositivi sono attestati, per il regno di Cheope, a Wadi el-Jarf, dove alcune gallerie-deposito, erano dotate di un simile scivolo per assicurare il posizionamento dei blocchi di chiusura.

* Con il termine Fenekhu, già dall’Antico Regno si indicavano i carpentieri del boscoso Libano, anche se in seguito passò a designare in maniera meno precisa le varie regioni costiere dell’Asia. In epoca tolemaica il geroglifico “Fenekhu”corrisponde al greco Phoiniké (Fonte Edda Bresciani “ Lo Straniero” tratto da “L’uomo egiziano” a cura di S. Donadoni, Ed. Laterza.

** Il Papiro Anastasi I, è un testo letterario scritto da uno scriba di nome Hori e indirizzata a uno scriba di nome Amenemope. Un segmento del documento descrive diversi problemi matematici.

Fonti: Franck Monnier, “L’Univers Fascinant des Pyramides d’ Égypte” ed. Faton , Dijon, 2021, pp. 223÷227

Edda Bresciani “Lo Straniero” da “L’uomo egiziano” a cura di S. Donadoni, Ed. Laterza pp.247-

IL COLOSSO DI DJEHUTYHOTEP

Parte prima: introduzione.

Numerose civiltà e società antiche coltivarono un’arte legata al megalitismo; tuttavia, le testimonianze che ci hanno lasciato, riguardo alle tecniche utilizzate per spostare carichi molto voluminosi, sono estremamente rare. Tra queste documentazioni, per lo più molto frammentarie, c’è la famosa scena del traino di un colosso dipinta su una parete della tomba di Djehutyhotep, che è stata riprodotta e commentata innumerevoli volte, ma i cui disegni esistenti risalgono tutti al XIX secolo e nessuno di essi offre una riproduzione accurata dei colori originali.* L’obiettivo dell’articolo (Franck Monnier, JAEA 4, 2020), cui faccio riferimento in questa serie di post, è innanzitutto quello di proporre per la prima volta una restituzione completa dell’affresco.** Il lavoro dell’autore, non ha la pretesa di essere definitivo dal momento che una missione epigrafica è attualmente in corso presso l’Università di Lovanio nell’ambito del Progetto Dayr al-Barshā. Questo programma rivelerà sicuramente molti altri dettagli, in particolare sullo stile e sulla resa dei geroglifici e porterà a un disegno dal tratto perfettamente fedele che potrà rendere giustizia alla straordinaria qualità di quest’opera.

Intanto, il magnifico dipinto rinvenuto nella tomba di Djehutyhotep, un governatore vissuto nel Medio Regno durante la XII Dinastia, costituisce una testimonianza veramente unica di come avveniva il trasporto per via terrestre di elementi di enormi dimensioni. Ci fornisce preziose informazioni non solo sulle tecniche di trascinamento su slitta della sua colossale statua, ma anche sulla massa che veniva trasportata e sul numero di individui assegnati a questo compito. E’ fuor di dubbio che le tecniche di trasporto illustrate furono utilizzate anche con i monoliti impiegati nei complessi piramidali dell’Antico Regno.

L’affresco in questione si trova nella cappella situata sotto la tomba di questo “nomarca”, vissuto sotto i regni di Amenenhat II, Sesostri II e Sesostri III che fu scoperta sul finire del XIX secolo a Deir El Barsha, nel Medio Egitto (Immagine n. 1). Immortala il trasporto di una statua colossale con le fattezze del proprietario: un privilegio che si era guadagnato per meriti presso il suo sovrano, quasi sicuramente Sesostri III, l’ultimo sotto il quale svolse il suo ruolo di governatore. La rappresentazione è la più dettagliata, fra quelle di questo tipo, di tutto il repertorio iconografico egizio (almeno sino ad oggi noto) ed inoltre è accompagnata da testi descrittivi che ci offrono preziose informazioni sulle tecniche e la manodopera impiegate in questo tipo di operazioni.

Bisogna dire che le decorazioni della cappella hanno subito gravi danneggiamenti dopo la scoperta. Alcuni frammenti importanti sono stati deturpati, altri si sono sbriciolati a seguito di un terremoto. Tutti questi eventi si sono verificati prima che lo stato del sito fosse documentato dall’egittologo Percy E.Newberry***. Fortunatamente, i rilievi di quest’ultimo potettero beneficiare dell’esistenza di una fotografia amatoriale, scattata poco prima dei danneggiamenti, da un certo maggiore Hanbury Brown.

L’affresco si presenta oggi molto incompleto e il testo che accompagna il trasporto del monolite quasi completamente distrutto (Immagine n. 2).

Sulla base dei documenti esistenti, e stato possibile ricostituire il dipinto (Immagine nn. 3).

Eccezionale poi appare, la ricostruzione tridimensionale in un disegno dell’egittologo francese Franck Monnier che chiarisce in maniera intuitiva e anche fortemente suggestiva la scena descritta (Immagine n. 4)

La scena si svolge nella 15.a provincia dell’Alto Egitto (il “nomo” della Lepre), una decina di chilometri a sud-est della collina della moderna città di El-Ashmunein, l’antica Hermopolis Magna. Il prezioso carico, montato su una slitta, è trainato da un corpo di 172 giovani assoldati, provenienti da tutta la regione e riuniti per l’occasione. Il dipinto li rappresenta divisi in otto file parallele di 43 individui in quattro registri sovrapposti. Nel registro più alto sono raffigurati giovani che corrono agitando steli di palma: l’artista ha voluto enfatizzare la dinamica del popolo festante che esprime il proprio entusiasmo per il maestoso carico e il suo imponente convoglio.

Un “cantante”, in piedi sulle ginocchia della statua, batte le mani scandendo il ritmo per coordinare i movimenti dei partecipanti e garantire una velocità costante.

Nel registro inferiore, sotto la statua, si trovano due gruppi di tre servitori. Il primo gruppo trasporta due brocche d’acqua grazie all’utilizzo di un bilanciere. Quello successivo porta sulle spalle una pesante tavola con la parte superiore rozzamente intagliata.

L’ interpretazione dei testi che accompagnano il dipinto, che è stato possibile ricostruire ed analizzare pressoché integralmente grazie alla foto amatoriale cui si è fatto cenno in precedenza, ha fornito materiale prezioso per la comprensione delle tecniche utilizzate dagli Antichi Egizi.

Parte seconda: Ricostruzione delle tecniche di trasporto

Dietro la statua è menzionato il responsabile delle operazioni. Si tratta dello scriba Sepi, figlio di Khetiankh. Anche un intendente, che risponde al nome di Neheri, ha avuto il privilegio di essere ricordato: evidentemente, dovette svolgere un ruolo importante durante l’esecuzione del progetto.

La statua è descritta come alta 13 cubiti, vale a dire circa 6,80 metri. Djehutyhotep è raffigurato seduto su un seggio con schienale e zampe di leone ed è specificato che la scultura è realizzata con “pietra di Hatnub”, cioè di travertino*. Il tutto è saldamente imbrigliato con una corda e montato su una slitta con pattini ricurvi nella parte anteriore e smussati in quella posteriore.

Il tracciato (caratteristiche, percorso e destinazione)

È scritto che il tavolato raffigurato sotto la slitta (definito come “pezzi di legno per il percorso di trasporto“) era destinato a essere collocato sul sentiero appositamente preparato, ma mancano i dettagli per definirne l’uso preciso (potrebbe trattarsi di traversini, cunei di bloccaggio, elementi dentati antiscivolamento oppure di leveraggi ?). Tutte queste ipotesi sono state avanzate a causa della mancanza di dettagli e, va precisato, senza molte prove. I numerosi percorsi e le rampe dotate di traversini finora scoperti, fanno ragionevolmente propendere, per la realizzazione di un’apposita pista su cui far scorrere la slitta**. Considerato che il convoglio aveva alcune decine di chilometri da percorrere, è impensabile che la strada fosse dotata di tali componenti per tutta la sua lunghezza. Era necessario, quindi, un graduale smantellamento e riposizionamento in avanti dei vari elementi. Alcuni bassorilievi assiri illustrano bene questa tecnica, che consisteva nel montare e smontare il tracciato per il trasporto di una statua colossale (Immagini nn. 1-2).

Inutile rimarcare che i due gruppi di tre individui non possono essere considerati come effettivamente rappresentativi del loro numero. “Tre”, infatti, nell’iconografia e nella scrittura egizia, sottintende il plurale e lo scriba incaricato di sovrintendere alla decorazione ha semplicemente utilizzato questa convenzione per sfruttare lo spazio disponibile. Questo artista, “scriba delle forme (o dei contorni)” ricopriva anche la carica di sacerdote-lettore. L’iscrizione ci informa che il suo nome era Horimeniankhu, ed é raffigurato davanti al colosso, mentre compie un gesto di incensazione. Un’altra figura, questa volta anonima, versa acqua da un vaso nella parte anteriore del slitta. Questo tema iconografico, relativamente frequente, illustra un dettaglio molto significativo riguardo alla tecnica utilizzata per lo spostamento di carichi particolarmente pesanti. Inizialmente, fu interpretato da Newberry, come un atto rituale di purificazione***, ma in realtà serviva ad inumidire il tracciato allo scopo di ridurre gli attriti e, conseguentemente, diminuire l’entità degli sforzi durante l’avanzamento. Il personaggio incaricato dell’operazione si riforniva regolarmente dai portatori d’acqua che erano al seguito. Non doveva preoccuparsi di bagnare l’intero tracciato (anziché facilitare il compito di coloro che trainavano, lo avrebbe inevitabilmente vanificato), ma solo concentrarsi sulle parti a contatto con la strada. L’aggiunta di fango avrebbe sicuramente aumentato l’effetto di scivolamento****, ma poteva essere impiegato solo su un’area limitata per evitare di trasformare l’intera larghezza della pista in uno terreno impraticabile ed inoltre, ciò era possibile e probabile solo quando il trasporto avveniva non lontano dal fiume e non di certo su piste nel deserto. L’uso di olio, talvolta proposto, è assolutamente infondato, non fosse altro che per la spropositata quantità che si sarebbe dovuto produrne per rifornire cantieri giganteschi come, ad esempio quelli delle grandi piramidi.

Veniamo anche informati del coinvolgimento degli abitanti della regione che, considerata l’entità dell’impresa, richiedeva tutte le forze disponibili per essere portata a termine. Invece di essere costretti a svolgere il compito, i cittadini prendevano parte all’azione, orgogliosi di contribuire al suo successo. Il favore che il loro governatore aveva acquisito presso il sovrano valeva anche per loro.

Il testo principale, dipinto sulla sinistra della scena, offre alcune informazioni sullo svolgimento del trasporto, senza tuttavia essere sufficientemente chiaro e preciso per poterne ricavare uno scenario dettagliato e una ricostruzione accurata. In particolare, apprendiamo che il terreno non era praticabile e che dovette essere opportunamente preparato da una squadra di cavatori e da soldati chiamati a rinforzo.

Del colosso, oggi non ne rimane traccia, tanto che alcuni dubitano che sia mai stato realizzato, almeno nelle proporzioni evocate dal dipinto*****. Respingendo una posizione così estrema, la maggior parte degli studiosi ha discusso sulla posizione del colosso, il suo percorso e la tecnica di trasporto. Khemenu, l’antica Hermopolis Magna, sull’ odierna collina di El-Ashmunein, si trova sulla sponda occidentale, dall’altra parte del fiume rispetto a El-Bersheh, mentre la necropoli si trova sul lato orientale, dalla stessa parte della cava. La scelta dell’una o dell’altra destinazione equivale quindi a prendere in considerazione l’uso del trasporto via fiume oppure a escluderlo. Nel primo caso bisognava disporre di una flotta specializzata che avrebbe reso le tecniche da utilizzare molto più complesse (imbarco, sbarco, controllo della navigazione della chiatta, ecc.) e costose. Se fosse stato così, ci si sarebbe aspettati di ritrovare riferimenti in merito rappresentati su uno dei muri della cappella. In realtà nulla di tutto ciò vi compare. Vengono sì menzionate nei testi e rappresentate nelle scene, imbarcazioni, ma si tratta semplicemente di natanti ordinari adibiti al trasporto di tutt’altro carico.

La documentazione è invece, del tutto compatibile con una spedizione esclusivamente terrestre. Nel registro inferiore i giovani soldati del nomo orientale ci informano che il convoglio aveva raggiunto la città di Tjerti (sicuramente la destinazione finale), che potrebbe essere identificata con la località nota come al-Tūd, un quartiere a sud di Deir el-Bersheh, situato a 1500 metri a ovest della necropoli dei governatori, ai margini dell’antico letto del fiume. È da questa sponda del Nilo che provengono i protagonisti che celebrano l’arrivo della statua. Il convoglio si sarebbe diretto dalla cava, verso il Nilo per una quindicina di chilometri per aggirare un ripido rilievo, poi avrebbe puntato verso nord, seguendo la riva per un tratto di pari lunghezza fino a raggiungere il porto di Tjerti, e finalmente pervenire ad un luogo di culto degli antenati, situato non molto al di sotto della necropoli dei dignitari. È durante la seconda fase del viaggio che la squadra avrebbe avuto il significativo ruolo di rifornire e assistere le truppe che stavano procedendo faticosamente lungo la sponda del fiume.

Le scene e i testi della Cappella di Djehutyotep si concentrano sull’edificio che doveva ospitare questo gioiello: la cappella del “Ka”, che viene designata col nome di: “L’amore di Djehutyhotep nel nomo della Lepre è duraturo” e non va confusa con la tomba stessa.

La cava di Hatnoub, da cui è stata estratta la statua, si trova a una ventina di chilometri a sud-est, nel deserto orientale. Un’antica rete di strade collegate a questo sito è stata scoperta nei pressi di Deir el-Bersheh, nell’area della necropoli del Medio Regno dove è ubicata la tomba di Djehuthyhotep. Va notato che, oltre alla presenza del toponimo Tjerti, le iscrizioni fanno costantemente riferimento alla tomba nel contesto della scena. È quindi molto probabile che la statua si trovasse nelle vicinanze, in modo che i fedeli potessero rendere omaggio al loro signore nei pressi della sua dimora eterna, deponendovi delle offerte (Immagine n. 3)

*Spesso la pietra di Hatnub viene identificata in maniera non corretta come alabastro o calcite.

** Arnold (1991), Monnier (2017). Confronta anche il sistema di “binari” che permettevano di far scivolare sopra i grossi blocchi di chiusura per le gallerie di Wadi el-Jarf (Taillet, Marouard e Laisnay, 2012) https://laciviltaegizia.org/…/il-sito-di-wadi-el-jarf…/

*** Newberry e Fraser (1895), p.20. La questione è ancor oggi dibattuta dagli studiosi di tribologia (la scienza che si occupa dell’interazione tra organi in movimento valutandone aspetti come l’attrito, l’usura, la lubrificazione ecc.). Alcuni ammettono come possibile l’ipotesi di lubrificazione con acqua (Dowson, 1988), altri la respingono decisamente (Nosonovsky, 2007). Questi ultimi, tuttavia, si basano solo sulla visione obsoleta di Newberry, mentre la documentazione ha permesso di stabilire che si tratta effettivamente di un gesto tecnico (Delvaux,2018).

**** Una lunga strada costituita di traversine ricoperte di fango è stata scoperta a Mirgissa in Nubia. Si trattava di uno scivolo per trainare le imbarcazioni via terra per superare la cateratta.

***** Ad esempio Pieke (2016). Questa presa di posizione appare piuttosto strana. Secondo Gabriele Pieke, l’immagine del nomarca sarebbe stata ingigantita e l’avvenimento “drammatizzato” per esaltarne l’impatto. Una simile enfasi è attestata altrove, ma nessuna, che si sappia, racconta un evento così preciso e così ricco di dettagli: nei casi più spinti si limita a esaltare le caratteristiche del personaggio. E’ del tutto evidente che la scena in questione va ben oltre tale intendimento.

Questo facsimile di Marcus W. Blackden funge da frontespizio alla pubblicazione speciale dell’Egypt Exploration Fund El Bersheh Part 1 di Percy E. Newberry. È un acquerello ripreso dal lato sinistro della parete destra della Sala (Camera interna) e mostra Sitkheperka, una delle figlie di Djehutyhotep, che aspira il profumo di un loto blu, (Nymphaea caerulea) che regge nella mano sinistra, mentre osserva i giardinieri, i contadini e gli artigiani del padre al lavoro nella tenuta. I capelli di Sitkheperka sono raccolti sul lato destro della testa in una ciocca, a simboleggiarne la giovinezza, e indossa una fascia per la testa adorna degli stessi fiori tenuti in posizione da una fascia le cui estremità scendono verso il basso. Indossa un pettorale decorato con un motivo a doppio ureo sul petto, oltre a bracciali molto elaborati(© Griffith Institute Watercolors & Drawings Project. Catalogazione John Wyatt & Lee Young. Commento John Wyatt Photography Jenni Navratil, assistita da Hana Navratilova Editing e pagine web Elizabeth Fleming, assistita da Francisco Bosch-Puche & Cat Warsi. )

* John Gardner Wilkinson aveva realizzato un acquerello della scena (è riprodotto in Málek e Baines, 1981, pp 126-127). Si tratta però di uno schizzo veloce e non di una riproduzione in senso stretto. Furono eseguiti altri acquerelli più dettagliati, ma mai pubblicati. Alcuni di questi sono stati resi disponibili sul sito web del Griffith Institute.

** A partire dalle foto del Maggiore Hanbury Brown, dai rilievi di P.E. Newberry e da una recente fotografia di Marleen De Meyer.

***Percy Edward Newberry (Londra, 23 aprile 1869-Godalming, 7 agosto 1949) è stato un egittologo britannico. Approdato in Egitto nel 1891 con una spedizione del British Museum condusse scavi archeologici nelle necropoli di Beni Hassan e Deir el-Barsha fino al 1894 e poi fino al 1905 in altri siti egizi. (Fonte Wikipedia.org)

Parte terza: posizionamento della statua sulla slitta.

Il testo descrive la statua come un blocco rettangolare, lasciando supporre che durante il trasporto fosse soltanto sbozzata. Anche se la scena la raffigura del tutto rifinita, ciò non significa che avesse già questo aspetto durante il trasporto. Si tratta più che altro di una convenzione artistica dal momento che l’intento è quello di presentare un ritratto del dignitario nel modo migliore e non di certo incompiuto. L’ipotesi è supportata dall’attenzione che è stata posta nel raffigurare i dettagli (tratti del viso, capelli, barba) che è molto ragionevole pensare siano stati aggiunti all’ultimo momento, solo una volta che la statua fosse giunta a destinazione. Del resto, è ben comprensibile come un lungo percorso, attraverso una pista accidentata, avrebbe facilmente danneggiato la superficie del monumento. Altra osservazione, quasi del tutto ovvia, riguarda il posizionamento del monolite durante il trasporto. Per motivi di praticità è facile intuire, come la movimentazione di un enorme carico, sia molto più agevole se distribuito in lunghezza. Sarebbe davvero sciocco, rischiare pericolosissime oscillazioni, in particolare quando si affrontano terreni sconnessi e tortuosi. Molto più naturale ritenere che la statua sia stata trasportata distesa su un fianco e portata in posizione eretta al termine delle operazioni o, in alternativa, raddrizzata solo nell’immediatezza della fine del viaggio per apportare gli ultimi ritocchi e percorrere l’ultimo tratto in maniera più solenne e scenografica.

Possibile posizionamento e forma del monolito durante la maggior parte del percorso (©Franck Monnier,“ La scène de traction du colosse de Djéoutyhotep. Description, traduction et reconstitution” JAEA 4, p.67)

In effetti, la scena rappresentata ricorda una parata; una celebrazione in cui la folla omaggia il suo nomarca. Pertanto, il contesto lascia intendere che la statua sia stata raddrizzata e, probabilmente le ultime centinaia di metri furono percorse con la partecipazione di una processione festosa, forse anche rituale, composta da persone accorse da tutta la regione. Le scene della tomba mostrano inoltre, che le offerte erano già state deposte nella cappella, pronte ad ospitare la gigantesca statua di Djehutyhotep. E’ in una simile atmosfera che dovettero svolgersi le ultime operazioni, mentre profumi di incenso imbalsamavano l’aria e si tessevano lodi e canti.

La collina nord di Dayr al-Barsha con la tomba di Djehutihotep all’estrema sinistra (©Dayr al-Barsha Project, KU Leuven; foto Marleen De Meyer)

La statua fu portata lentamente sino al suo piedistallo e qui gradualmente rimosse le traversine poste sotto la slitta per far sì che le guide laterali, spostandosi in avanti si posizionassero ai lati dello zoccolo su cui il monumento avrebbe trovato la sua definitiva collocazione. Ben si comprende che una tecnica simile non poteva essere adottata quando si trattava di spostare e posizionare giganti da 750 tonnellate come, ad esempio, nel caso del colossi di Memnone o del Ramasseum, che richiedevano installazioni di rampe e piani inclinati. Ma nel caso della statua di Djehutyhotep, sebbene di proporzioni abbastanza inusuali, la massa non costituiva un ostacolo per questo tipo di manovra. Con un’altezza di 6,80 metri, il blocco grezzo della statua di Djehuthyotep doveva pesare circa 80 tonnellate e circa 70 tonnellate una volta scolpito.*

L’affresco mostra il colosso trainato da 172 uomini, fornendo un’idea della distribuzione delle forze in gioco. Prendendo la scena alla lettera, bisogna concludere che ogni individuo doveva essere in grado di spostare 407 kg. Un recente studio condotto da Simon Delvaux (2018), sulla base di una serie di documenti egiziani, ha portato a concludere che il numero dei lavoratori impiegati rispondeva ad una regola di proporzionalità, secondo la quale ogni persona era in grado di spostare circa 340 Kg. Si trattava di un coefficiente medio, uno standard che probabilmente rifletteva una realtà pratica e non solo una convenzione artistica. Gli esperimenti condotti dall’archeologo Henri Chevrier (1970) nel tempio di Karnak lo portarono ad osservare che un singolo uomo, in condizioni ottimali e su un terreno pianeggiante, potrebbe spostare, addirittura, 1000 kg. Ovviamente, si tratta di un valore limite raramente applicabile in condizioni reali. D’altra parte è pure probabile che i 172 uomini raffigurati siano solo la conseguenza della necessità di ottenere una rappresentazione equilibrata disposta sui quattro registri, ma è un numero che è ragionevole considerare non lontano dalla realtà. Dato il coinvolgimento degli abitanti della regione, è, inoltre presumibile l’impiego di rinforzi durante le fasi più difficili del percorso.

La parete ovest della cappella, scavata nella roccia, di Djehutihotep(©Dayr al-Barsha Project, KU Leuven; foto Marleen De Meyer)

Un ulteriore confronto con i bassorilievi assiri è istruttivo. E’ stato calcolato che i tori androcefali alati pesavano circa 30 tonnellate . Il loro movimento era assicurato anche dalla trazione per mezzo di quattro corde disposte una accanto all’altra, e gli individui rappresentati (lavoratori forzati) erano sempre tra i 50 e i 60. Se ne ricava un rapporto tra i 500 e i 600 kg per persona, un valore superiore ai casi egiziani, che si spiega con le condizioni di lavoro più estreme imposte ai prigionieri assiri**.

Disegno ricostruttivo della tomba di Djehutihotep (©Dayr al-Barsha Project, KU Leuven; disegno M. Hense)

Comunque, nei casi in questione, l’obiettivo non era sollevare masse di 400-600 kg, ma solo di spostarle. Lo sforzo minimo da esercitare è proporzionale alla resistenza indotta dall’attrito della slitta a contatto con il terreno e la lubrificazione per mezzo di acqua agevolava l’operazione. Un recente studio (Ayrinac, 2016) non è riuscito, però, a giungere ad una conclusione definitiva sulle caratteristiche di questo spostamento, a causa delle troppe variabili in gioco. Solo l’archeologia sperimentale potrà gettare nuova luce sulla questione: in particolare sui dettagli dei materiali utilizzati per ridurre l’attrito o sul modo in cui venivano coordinati gli sforzi della squadra. Queste incertezze, però, non mettono assolutamente in discussione la fattibilità di una simile impresa. Numerosi documenti attestano che i monoliti egizi venivano spostati da enormi corpi di lavoro (come ad esempio il papiro Anastasi I, o le iscrizioni di Ouadi Hammamat) che riportano fino a 2.000 persone impiegate contemporaneamente in tali operazioni.

*Percy E. Newberry stimò una massa di 58 tonnellate (Newberry e Fraser 1895) e questo valore fu comunemente accettato. Più recentemente è stato ritoccato verso l’alto: 80 tonn. (Willems, Peeters e Verstraeten, 2005). I calcoli di Simon Ayrinhac (2016) hanno restituito un valore di 70( +/-5)tonn.

** I soldati assiri non esitavano a frustarli affinché rendessero al massimo.

Parte quarta: imbracatura del colosso e conclusioni

Per stabilizzare la statua sulla slitta furono utilizzati anelli metallici (sicuramente di rame), attraverso i quali vennero fatte passare robuste corde, messe in tensione attorcigliandole grazie all’uso di aste di legno secondo il metodo della “garrota spagnola” (Ayrinhac, 2016)*. Per la protezione dei bordi del blocco furono interposti, nei punti di contatto, pezzi di cuoio (o forse di fibra vegetale). Si prospettano due ipotesi: se la statua fu rifinita durante il trasporto la funzione delle protezioni era quella di evitare i danneggiamenti di angoli e spigoli; se invece ad essere trasportato era il blocco solo abbozzato, lo scopo era quello di evitare che le corde si tranciassero.

Osservando la scena, così come era descritta nel dipinto originale (Immagine n. 1), da un punto di vista strettamente tecnico, nascono grosse perplessità. Si nota che la corda verticale che assicurava la statua alla slitta avrebbe sicuramente corso il rischio di scivolare in avanti, mentre le funi raffigurate orizzontalmente non sembrano avere altra utilità se non quella di aumentarne leggermente la tensione. Una soluzione del genere avrebbe certamente reso il trasporto poco agevole.** Appare chiaro che un simile carico avrebbe richiesto un fissaggio decisamente più elaborato.

Andy Joosse (2002) ha intrapreso un esperimento molto interessante: ha scolpito una statua in scala per studiarne il sistema di fissaggio (Immagine n. 2). Per Djehutyhotep è stato utilizzato un sistema a tre funi. La corda principale è quella verticale, che fissa la statua alla slitta. L’artista, però, l’ha rappresentata in modo inadeguato; infatti, i test di Joosse hanno dimostrato che la corda rappresentata sull’avambraccio scivola inesorabilmente verso il polso quando viene stretta.

Inoltre, la corda verticale non poteva essere semplicemente attaccata alle guide, ma doveva passare sotto di esse per mantenere la slitta in tensione. La presenza delle due corde disposte orizzontalmente può sembrare superflua, poiché la statua, probabilmente, non era divisa in due parti. Se esaminiamo la rappresentazione, possiamo vedere che queste corde si trovano sopra la corda verticale. Il serraggio delle corde potenzia quindi l’azione della corda. Una stranezza irrisolta è la presenza di due barre di torsione per ogni corda. Infatti, se venissero strette in direzioni opposte, gli effetti si annullerebbero a vicenda, mentre non si comprende l’utilità di serrarle nella stessa direzione. Un’ipotesi potrebbe essere quella di immaginare che l’artista abbia, secondo una mentalità tipicamente egizia, rappresentato sullo stesso lato barre che in realtà sono presenti su entrambi i lati.

D’altronde, chi dipinse l’affresco non aveva di certo come primo obbiettivo quello di illustrare con precisione i dettagli operativi, bensì quello di produrre un opera equilibrata e rispettosa dei canoni di bellezza. Non era il responsabile dei lavori e le decorazioni che era chiamato a produrre non avevano, ovviamente, lo scopo di fornire ragguagli tecnici. E’ quindi del tutto naturale che nelle valutazioni bisogna tener conto di lacune e imprecisioni insite in questo genere di rappresentazioni.

In definitiva, la scena del Colosso di Djeutihotep costituisce un documento di rara minuziosità nel panorama delle testimonianze egizie, spesso piuttosto avare di informazioni. Combinando testo e immagine, ci fornisce, infatti, una serie preziosa di dati. Veniamo a conoscenza del responsabile delle operazioni (Sepi, figlio di Keti-ankh), del luogo di estrazione del monolite (le cave di Hatnub), della sua destinazione (Tjerti), delle dimensioni e del modo in cui i sudditi del nomarca lo spostarono per decine di chilometri.

La valutazione di tutti questi elementi, fanno escludere, quasi del tutto, che si sia ricorso all’uso di trasporto per via fluviale. Djeutihotep disponeva di grande abbondanza di manodopera, ma non abbiamo alcun riferimento che possa far pensare alla disponibilità di una flotta specializzata.

Immagine n. 4: stipite sinistro dell’entrata della tomba di Djehutihotep. E’ conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Fu acquistato da Schiaparelli nel 1891-92. Le iscrizioni elencano i titoli civili e religiosi del nomarca. Le croci copte dipinte in rosso sono il risultato di un vandalismo operato in epoca cristiana. (fonte: wikipedia.org)

Si può, con buona sicurezza, concludere che la slitta fu fatta scivolare a forza di braccia e che il numero di uomini necessari veniva stabilito in base al carico e alle difficoltà del percorso. A questo proposito, l’artista autore dell’affresco (Horimeniankhu), sembra aver rispettato dei canoni di proporzionalità in quanto i 172 uomini rappresentati, si traducono in un valore di circa 400Kg/persona di massa media spostata, molto vicino a quella rivelata dalla documentazione nel suo complesso (immagini e testi). E’ doveroso sottolineare, che questo rapporto non può essere associato ad una regola rigorosamente meccanica, in quanto le forze da esercitare dipendono da troppi fattori: attrito, pendenza del terreno, punti di appoggio dei lavoratori, condizioni fisiche ecc. Il problema è in realtà molto complesso e la maggior parte dei parametri continuano a non essere noti, ma potrebbero essere chiariti attraverso una serie di esperimenti sul campo simulando le condizioni reali. D’altra parte, è fuor di dubbio che l’esperienza accumulata permise agli egizi di rispondere con successo alle sfide e molto probabilmente di riuscire a stabilire semplici regole sui rapporti di forze da mettere in gioco.

*Il metodo per legare il colosso alla sua slitta prevede l’uso di una tecnica utilizzata ancora oggi e che deve il suo nome alla tortura spagnola della garrota. Il principio è ben noto: una corda viene divisa tra due punti di ancoraggio fissi o avvolta intorno al blocco e ancorata a un punto fisso. Tra i due fili della corda viene inserito un pezzo di legno e la corda viene poi fatta ruotare sul suo asse, con l’effetto meccanico di accorciarla. (Immagine n. 3). Una sorta di panno protettivo o di cuscinetti in fibra o cuoio proteggono la corda e la pietra nei punti di contatto

Immagine n. 3 Il metodo di serraggio detto della garrota spagnola.

** Reginald Engelbach propose una soluzione che dimostrava che non era necessario che questi tiranti facessero tutto il giro. Disposti su un solo lato, potevano agire come tiranti perpendicolari per offrire il vantaggio di trattenere l’attacco principale mantenendolo alla massima tensione.

Fonti:

- Franck Monnier, L’Univers Fascinant de Pyramides d’Égypte, p. 228-229

- F. Monnier, “ La scène de traction du colosse de Djéoutyhotep. Description, traduction et reconstitution” ,The Journal of Ancient Egyptian Achitecture (JAEA) vol. 4, 2020 p.55-72

- Griffith Institute Watercolors & Drawings Project.

- Dayr al-Barsha Project, KU Leuven

- Osirisnet, pag. Web realizzata da Thierry Benderitter https://osirisnet.net/centrale.htm

(a chi fosse interessato ad approfondire, consiglio caldamente l’accesso a questo sito. Contiene una descrizione molto dettagliata, corredata di numerosissime immagini, della tomba che, attualmente, è interdetta a visitatori).