Di Luisa Bovitutti

Biografia del principe

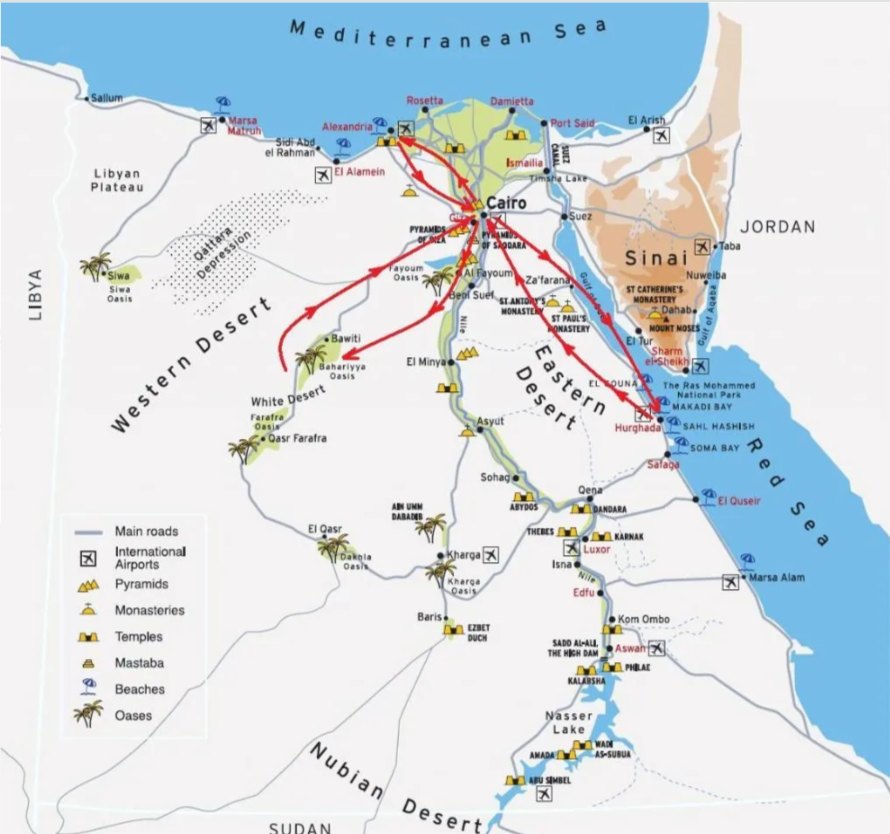

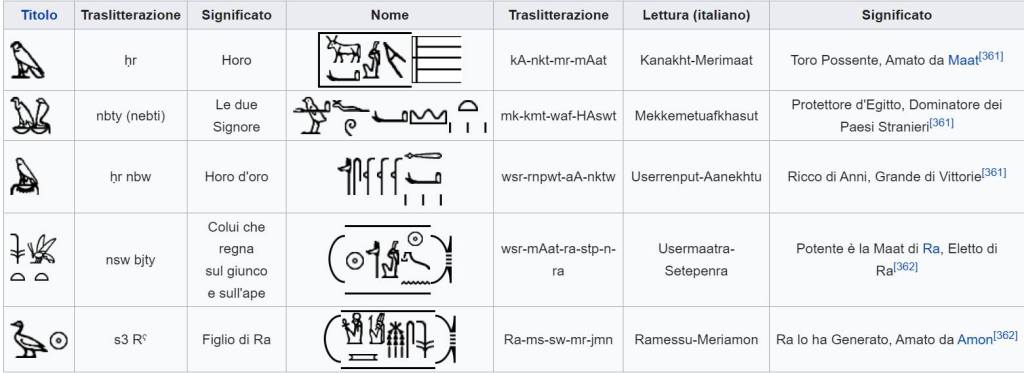

Il nome completo dell’occupante della QV44 era Ramses-Khaemwaset, che significa “Nato da Ra – Colui che appare a Tebe”; suo padre ammirava a tal punto Ramses II che non solo cercò di emularne la grandezza ma diede anche ai propri figli gli stessi nomi che costui aveva scelto per i propri (Amonherkhepshef, Montuherkhepshef, Pareheruenemef, Meriatum, Khaemwaset).

Non solo, arrivò anche al punto di riutilizzarli per i principi nuovi nati qualora il primo ad averlo ricevuto fosse morto prematuramente, così creando non poche complicazioni agli studiosi che hanno cercato di ricostruire il suo complesso albero genealogico.

Khaemwaset fu probabilmente figlio di Tyti, una delle grandi spose reali di Ramses; non deve essere confuso né con il suo omonimo e famoso figlio di Ramses II (si veda il bel post di Francesco Alba sul nostro sito a questo link:

https://laciviltaegizia.org/2021/11/27/khaemwaset/) né con gli omonimi fratellastri saliti al trono come Ramses IX e Ramses XI (si vedano gli interessanti contributi di Piero Cargnino sul nostro sito a questi link:

https://laciviltaegizia.org/2023/12/22/il-faraone-ramses-ix/ e https://laciviltaegizia.org/2023/12/23/il-faraone-ramses-xi/)

Egli è raffigurato nelle processioni dei principi reali sulle pareti del tempio di Medinet Habu, dove è indicato come defunto (si ricorderà che le didascalie di queste processioni, fatte scolpire da Ramses III, vennero aggiunte da Ramses IV dopo la sua intronizzazione); probabilmente fu fratello minore di Amonherkhepshef e sia lui che il fratello Pareheruenemef ebbero il titolo di “primo figlio del re del suo corpo”, perché, verosimilmente, furono i primogeniti di due diverse spose reali.

Come il figlio di Ramses II, anche questo Khaemwaset fu sacerdote di Ptah (nella tomba viene definito “sacerdote sem di Ptah il Grande, che è a sud del suo muro, signore di Anch-tauj -Menfi-, figlio del re, Khaemwaset, benedetto”) visse ed esercitò il suo ministero a Menfi nel tempio dedicato al dio, ma non fece in tempo a scalare i gradi della gerarchia ecclesiastica né a salire al trono perché morì in giovane età, durante il regno di Ramses IV, che si fece carico della sua sepoltura così come si desume da un’iscrizione posta sul frammento del suo sarcofago in granito rosa attualmente esposto al Museo Egizio di Torino.

La sua scoperta e le caratteristiche architettoniche

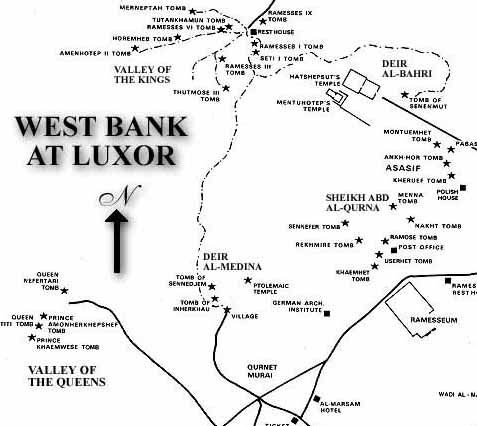

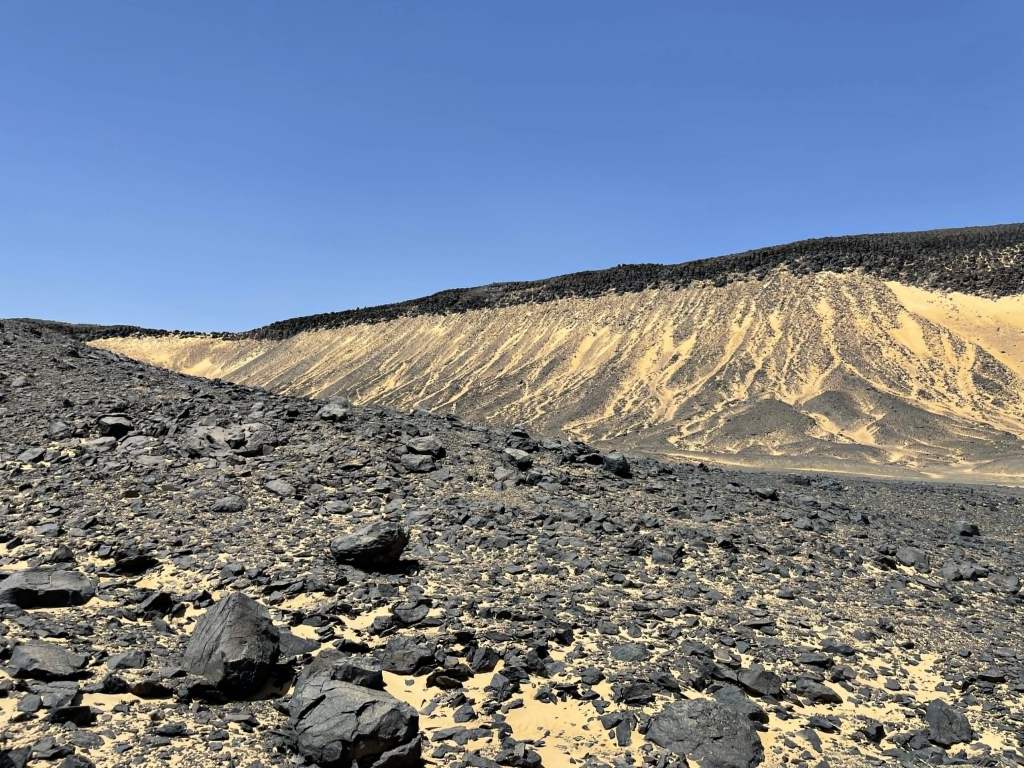

La tomba QV44 si trova alla fine del ramo sud della Valle e si inoltra nella montagna per circa venti metri lungo un asse rettilineo est-ovest, perpendicolare rispetto alle tombe precedenti così come la vicina QV 43.

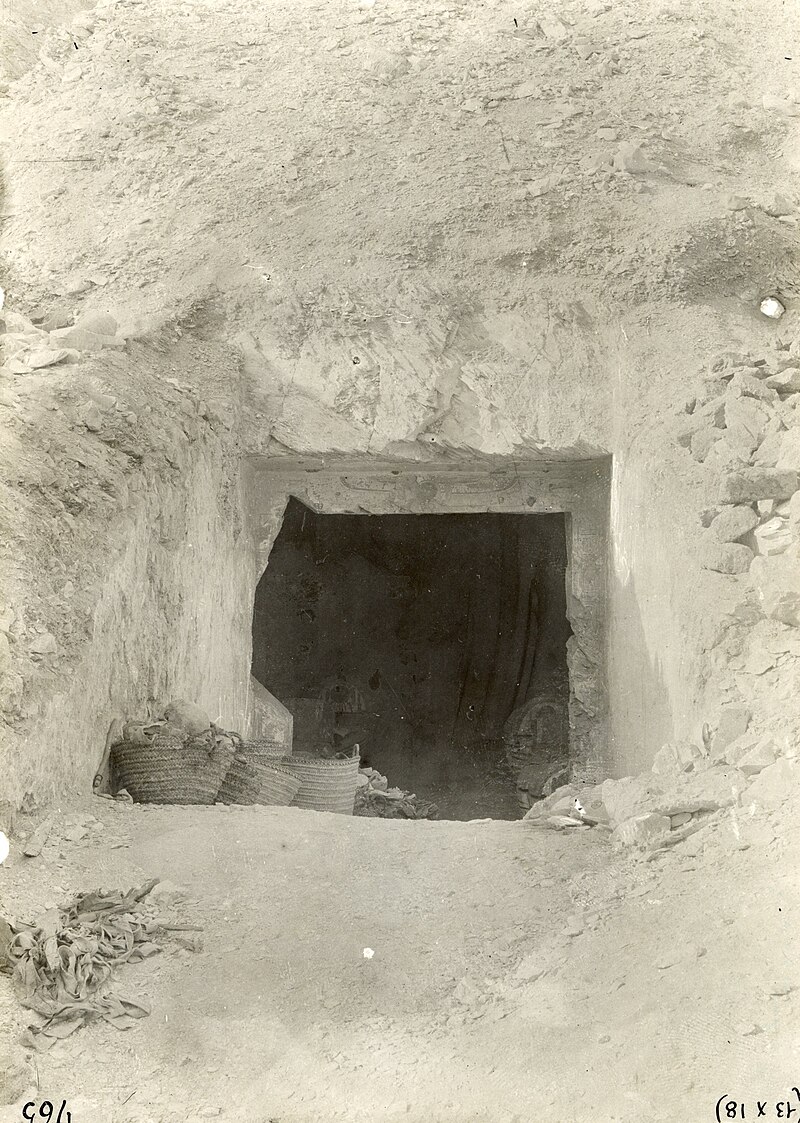

Essa fu scoperta il 15 febbraio 1903 dall’italiano Francesco Ballerini, principale collaboratore di Ernesto Schiaparelli, nel corso della prima campagna di scavi condotta dalla Missione Archeologica Italiana in Egitto, che riportò alla luce anche la QV 43 appartenuta a Setiherkhepshef, un altro figlio di Ramses III probabilmente salito al trono con il nome di Ramses VIII.

Essa ha origine in una rampa d’ingresso lunga tre metri, si allarga in due successive camere fiancheggiate la prima da un annesso per parte dotato di un basso soffitto, la seconda da due nicchie e si chiude con una terza stanza di forma quadrata.

La seconda stanza ha una volta leggermente a botte con stelle bianche su sfondo beige e forse avrebbe dovuto essere la camera sepolcrale, poi realizzata nella stanza quadrata; il progetto originario, infatti, venne modificato già all’epoca, in quanto al momento della scoperta della tomba la fossa predisposta nella stanza intermedia per accogliere il sarcofago era già stata riempita di sabbia.

Quando la struttura fu terminata si rese necessario allargare i portali lungo il corridoio tra le stanze per permettere di introdurvi il massiccio sarcofago in granito; esse furono scolpite con nuove decorazioni che tuttavia non vennero completate con il colore.

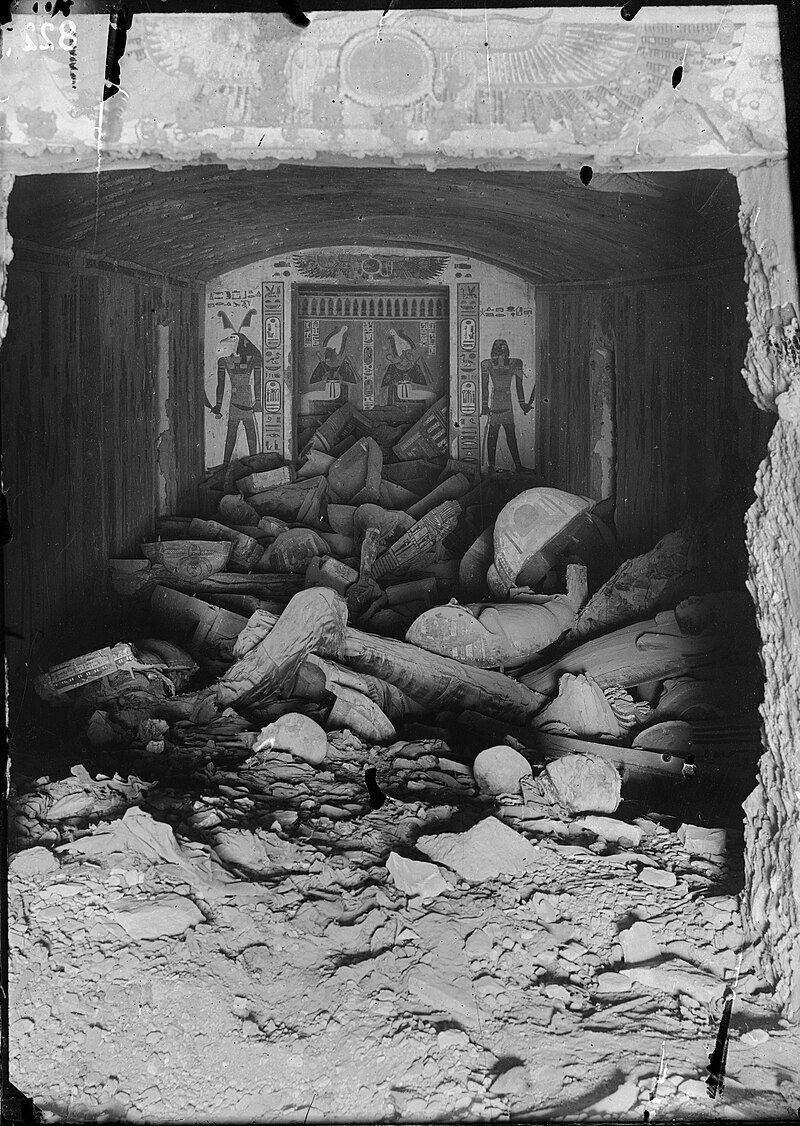

La mummia di Khaemwaset probabilmente fu spostata altrove già in tempi antichi ed il suo sarcofago fu riutilizzato nel Terzo Periodo Intermedio, epoca in cui verosimilmente l’ipogeo venne adibito a sepoltura comune; al momento della scoperta, infatti, la rampa d’accesso e la galleria centrale della tomba erano occupate da oltre 40 sarcofagi lignei semidistrutti ed accatastati e da oltre 90 mummie risalenti alla XXV e XXVI dinastia, violate dai ladri e smembrate dalle iene.

L’ingresso venne ritrovato sigillato con un muro a secco, e, in mancanza di prove di un riutilizzo di epoca romana, si presume che l’ipogeo sia rimasto chiuso fino all’epoca copta ed araba, quando fu nuovamente aperto e saccheggiato; dei corredi che certamente vi erano stati deposti sono sopravvissuti solo alcuni mobili, una reticella funeraria decorata con uno scarabeo alato e con l’immagine dei quattro figli di Horus e cinquanta scarabei in pasta di vetro.

La decorazione del corridoio d’ingresso

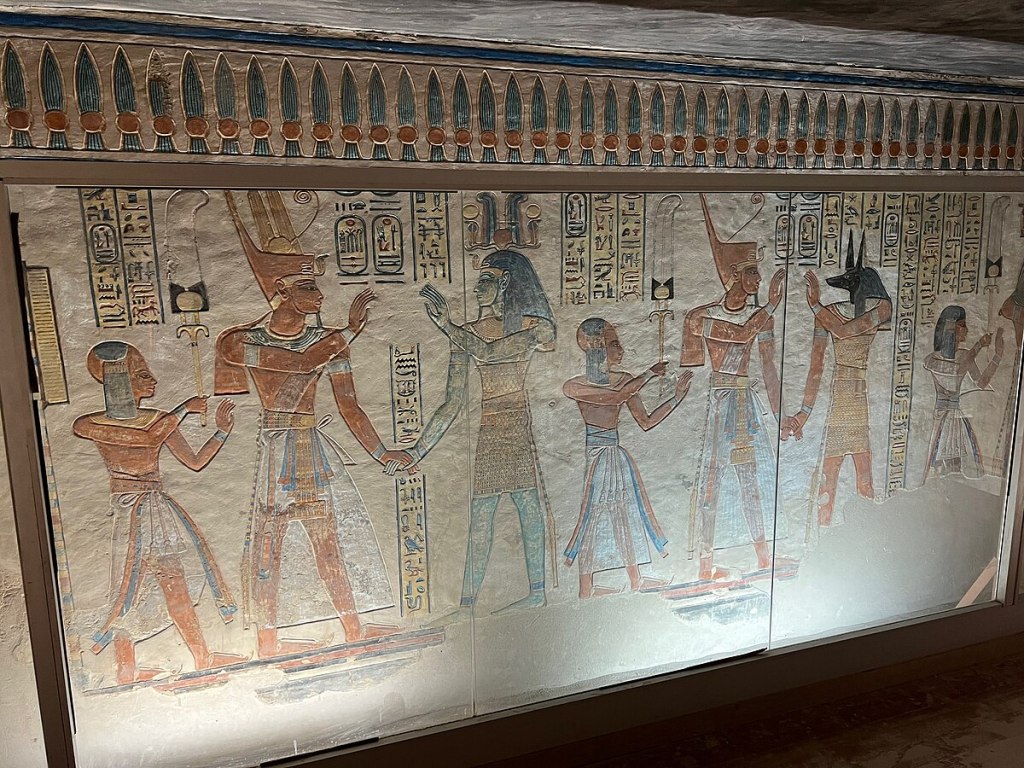

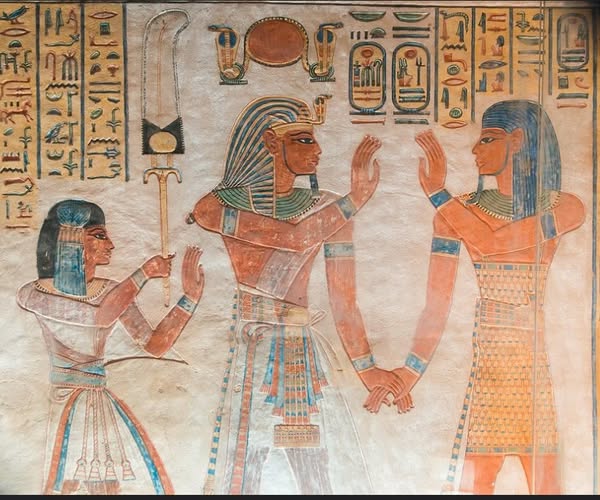

La QV44 è interamente decorata, così come la QV55, con scene dai colori intensi e brillanti che mostrano il viaggio del defunto nell’aldilà; il principe, raffigurato giovanissimo ed ancora con la treccia dell’infanzia, è accompagnato dal padre Ramses III ad incontrare le principali divinità dell’Oltretomba ed affronta le creature che custodiscono le porte del regno di Osiride.

Immagine di Elvira Kronlob

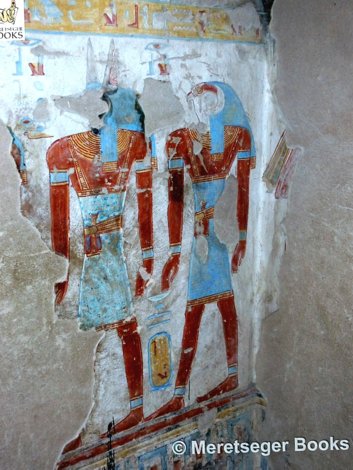

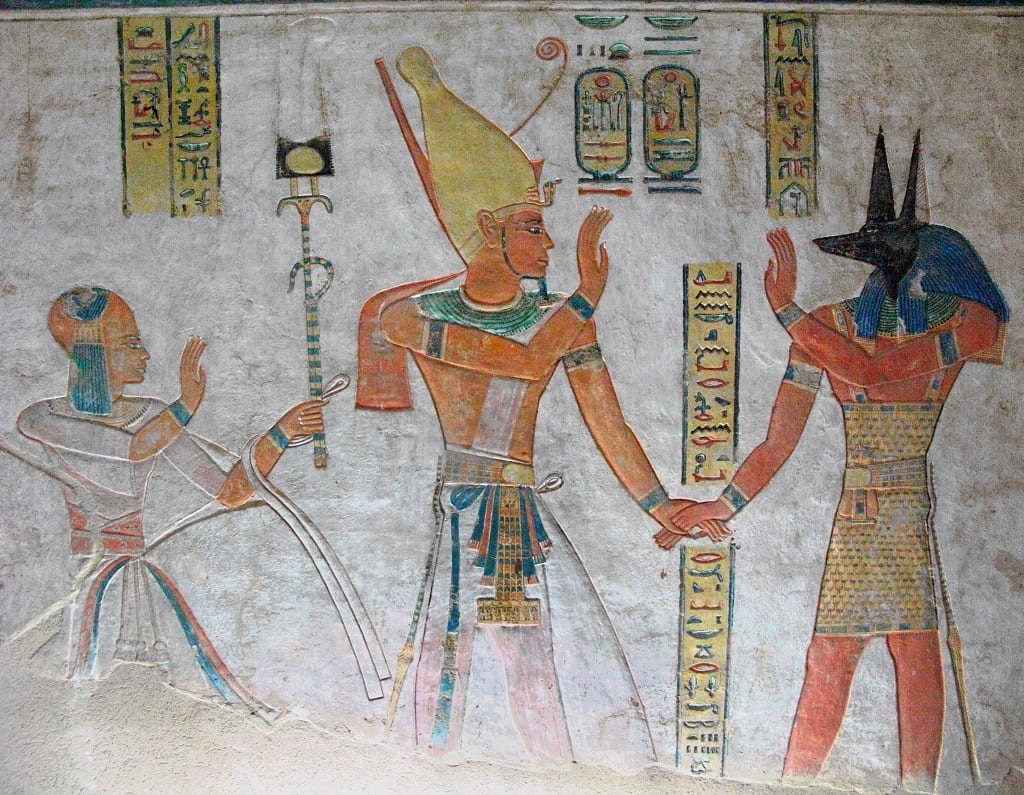

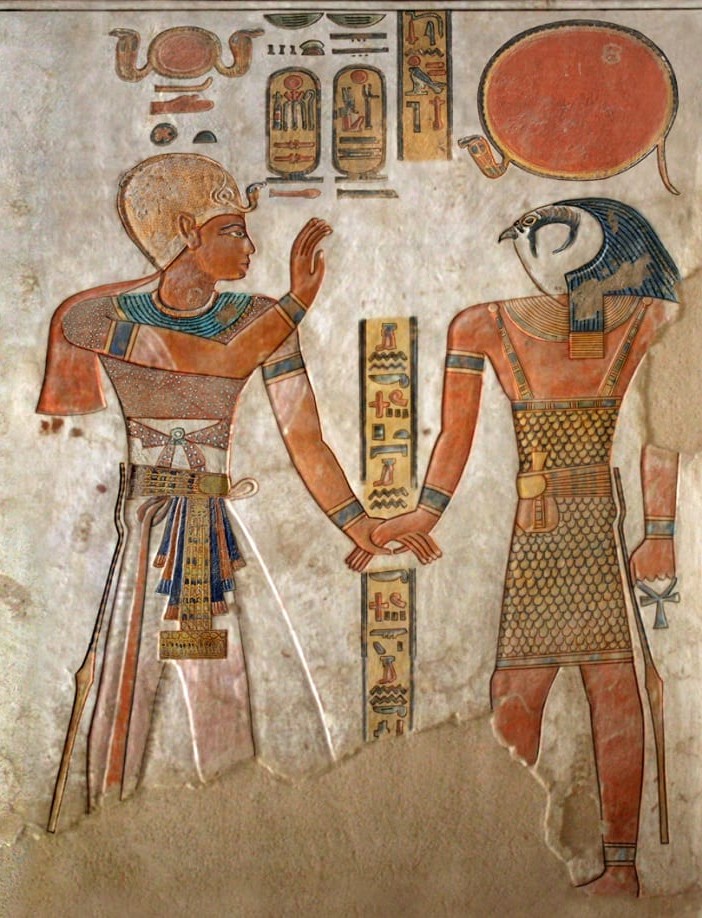

Entrando nel vestibolo, a sinistra si trova un’immagine di Ptah, seguita da una scena che mostra Khaemwaset con il padre Ramses III che indossa la corona dell’Alto Egitto di fronte ad Anubi ed a Ra Harakhty; sulla destra invece si trova il re che fa offerte a Sokar.

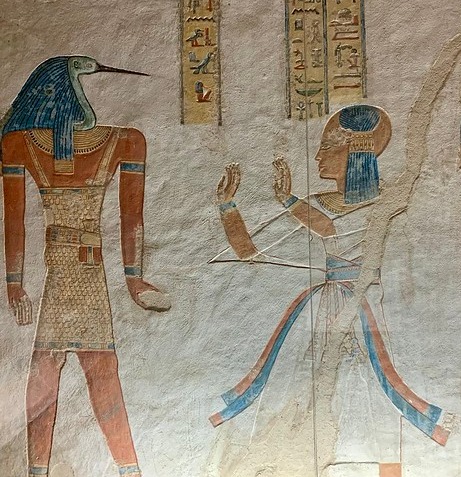

Accanto all’ingresso della camera laterale destra vi sono due immagini del principe al seguito del padre; in una Ramses offre incenso al dio della terra Geb ed in un’altra tiene la mano di Shu; l’ingresso della camera laterale sinistra è invece presidiato da Anubi e Thot.

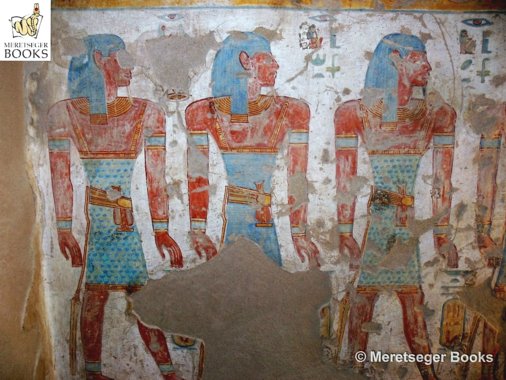

Fotografia di Francois Oliver (Meretseger Books, Parigi) per il pubblico dominio (con attribuzione).

Alla fine del lato destro della parete, il re e il giovane principe offrono incenso al dio Atum.

La decorazione delle due camere laterali (o annessi).

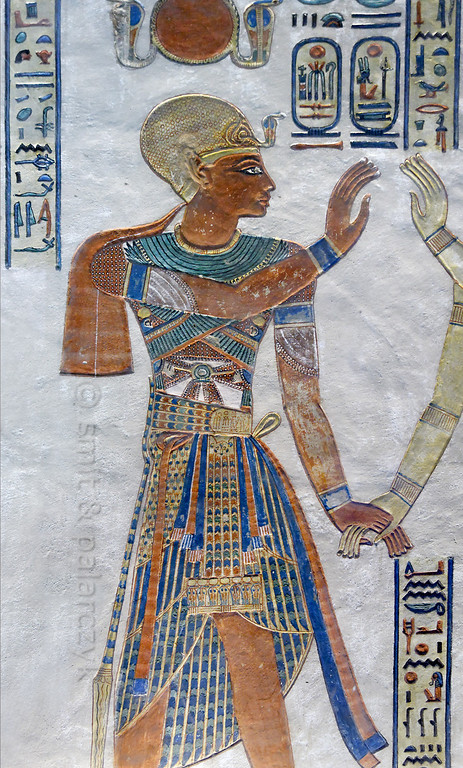

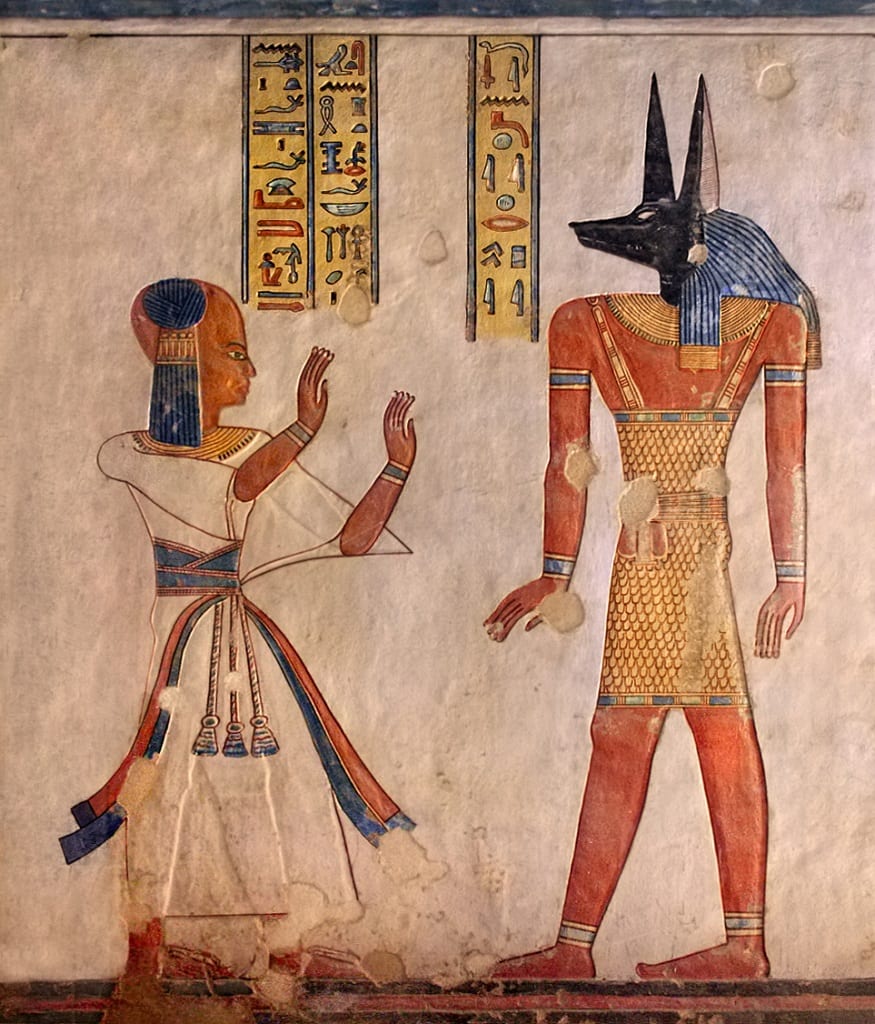

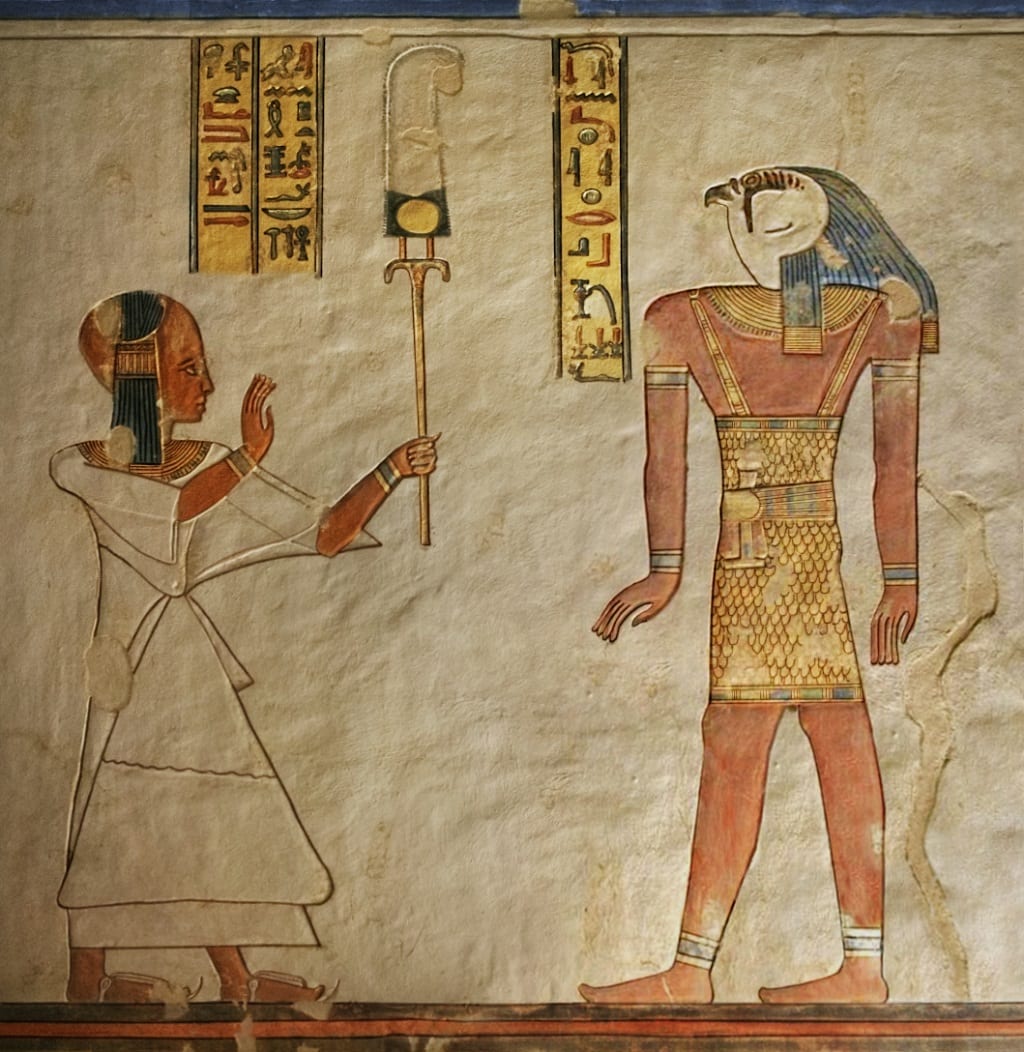

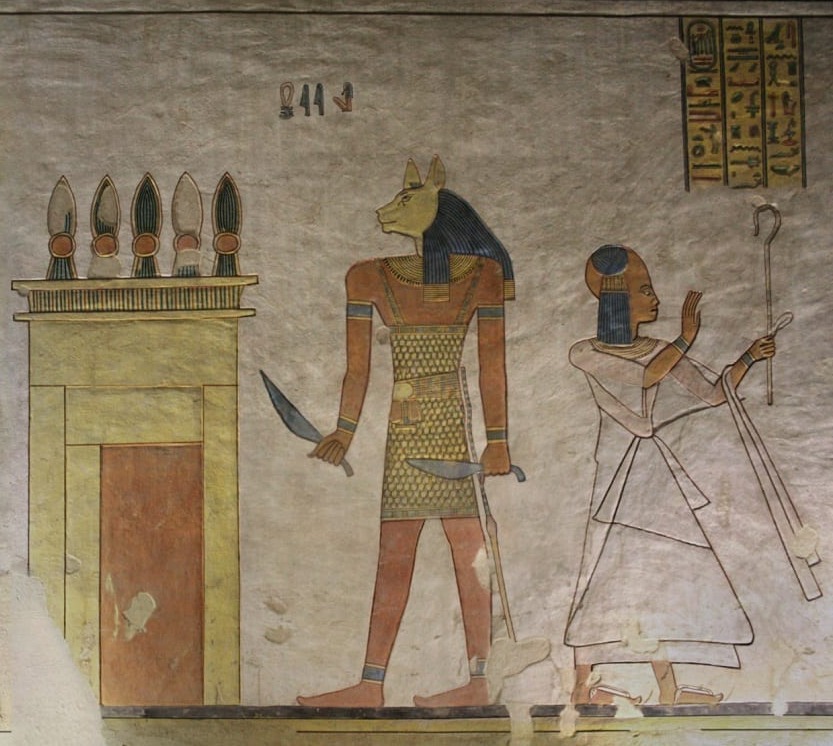

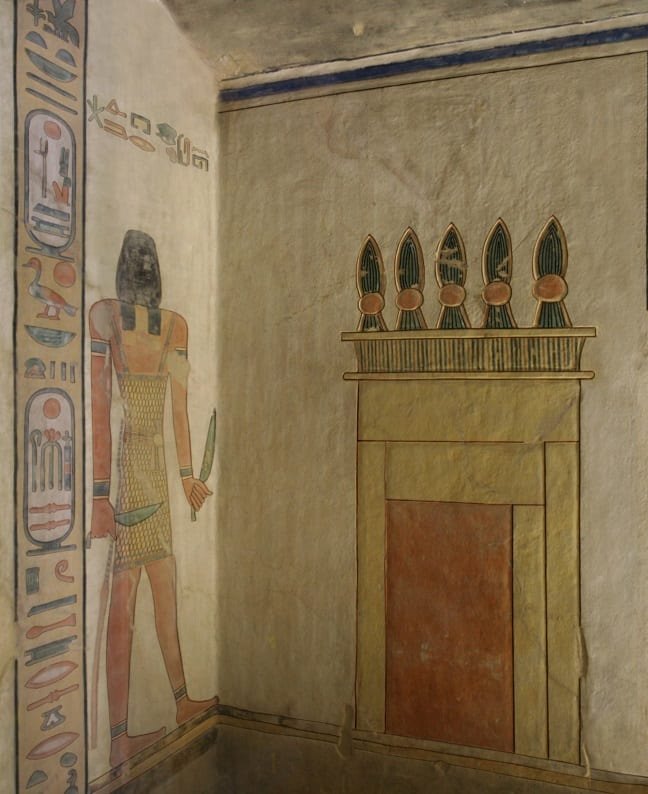

I due annessi laterali hanno uno schema decorativo simile: divinità isolate affiancate dal principe che appare da solo davanti ad altri dei con le braccia alzate in segno di adorazione.

Nella stanza di sinistra troviamo le dee Neith e Selket ed Iside e Nephtis, mentre Khaemwaset si trova sulle pareti laterali di fronte ad Anubi ed ai figli di Horus.

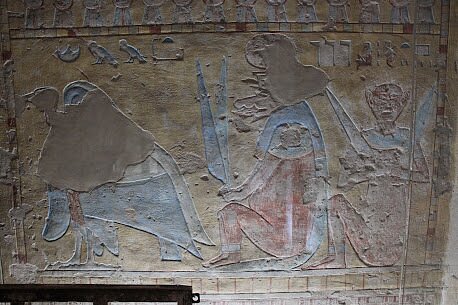

Fotografia di Kairoinfo4U (album Flickr) Licenza: CC-BY-NC-SA-2.0

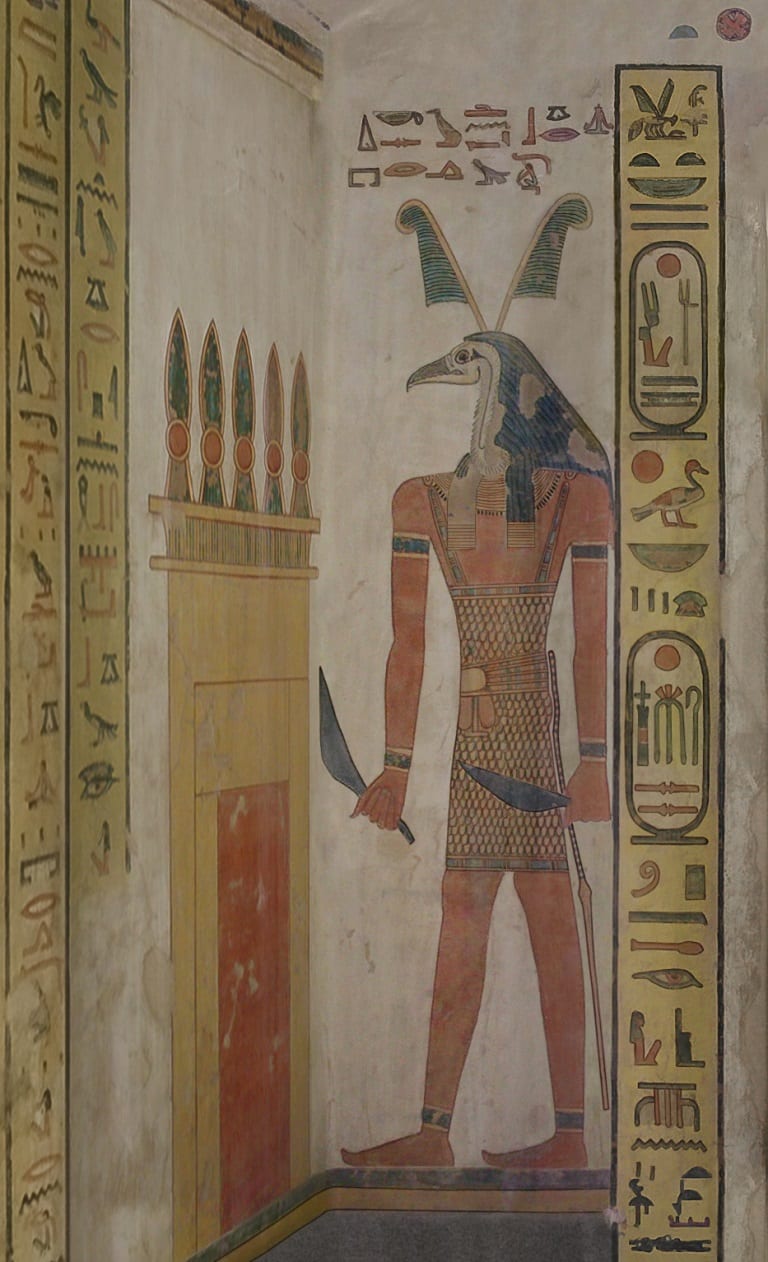

Nella stanza di destra vi sono scene di adorazione dei figli di Horus e di altre divinità, tra le quali Harmakis (il dio ieracocefalo del sole nascente e del tramonto, personificazione della funzione divina dei faraoni, simbolo della resurrezione e della vita eterna), Bak dalla testa di ibis ed un altro dio dalla testa canina non meglio identificato.

Sulle pareti di fondo di entrambe le camere vi è la medesima scena: due figure contrapposte di Osiride in trono affiancate da un fiore di ninfea e dalle dee Neith (a destra) ed Iside (a sinistra).

La decorazione del corridoio che conduce alla camera sepolcrale.

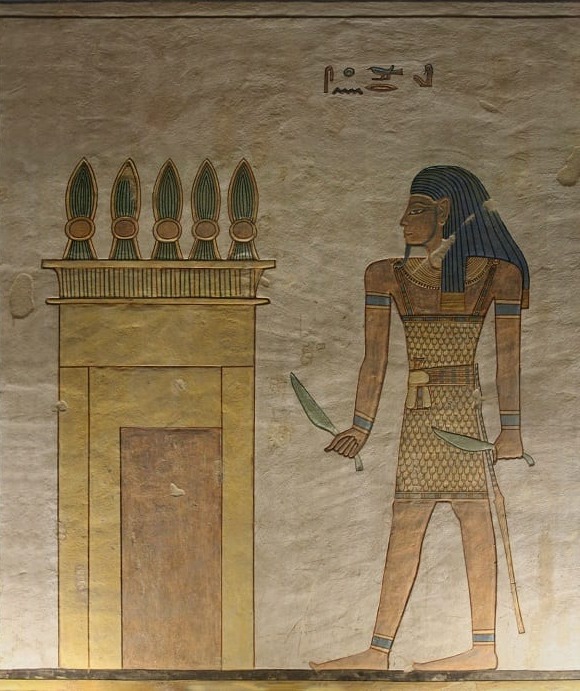

Il corridoio che conduce all’ingresso della camera sepolcrale è presidiato su entrambi i lati da coppie di demoni guardiani dei cancelli armati di grandi coltelli, disposti lungo il tragitto davanti ai portali che sono chiamati a sorvegliare ed identificati nelle iscrizioni che si trovano sopra di essi.

Hanno nomi inquietanti, alcuni dei quali vi trascrivo così come li ho trovati: in alto si trova Sekhenur il Grande Conquistatore, poi abbiamo Miu il Gatto, Saupen il Protettore e Colui che costringe al declino, provoca debolezza ed emerge come morte.

Abbiamoo l’Iracondo, Colui che accende il suo braciere e Colui che dal volto vigile esce dagli inferi.

Il principe si presenta reggendo alternativamente il flabello Swt, il ventaglio Khu o lo scettro Heqa e per varcare le porte che lo condurranno davanti ad Osiride dovrà affrontare queste creature che lo lasceranno passare se dimostrerà di conoscere il loro nome.