UN ESPERIMENTO A WADI EL-JARF

Di Ivo Prezioso

INTRODUZIONE

Prima di lasciare definitivamente il sito di Wadi el-Jarf, desidero soffermarmi, ancora per qualche tempo, su un importante esperimento condotto da Franck Burgos ed Emmanuel Laroze* che ha permesso di chiarire aspetti molto importanti sui possibili metodi utilizzati dagli antichi egizi per cavare i blocchi rocciosi di cui necessitavano. Tornerà utile quando più avanti si entrerà nel dettaglio sull’organizzazione e le tecniche costruttive impiegate per la costruzione di quegli straordinari monumenti che seppero erigere: le piramidi.

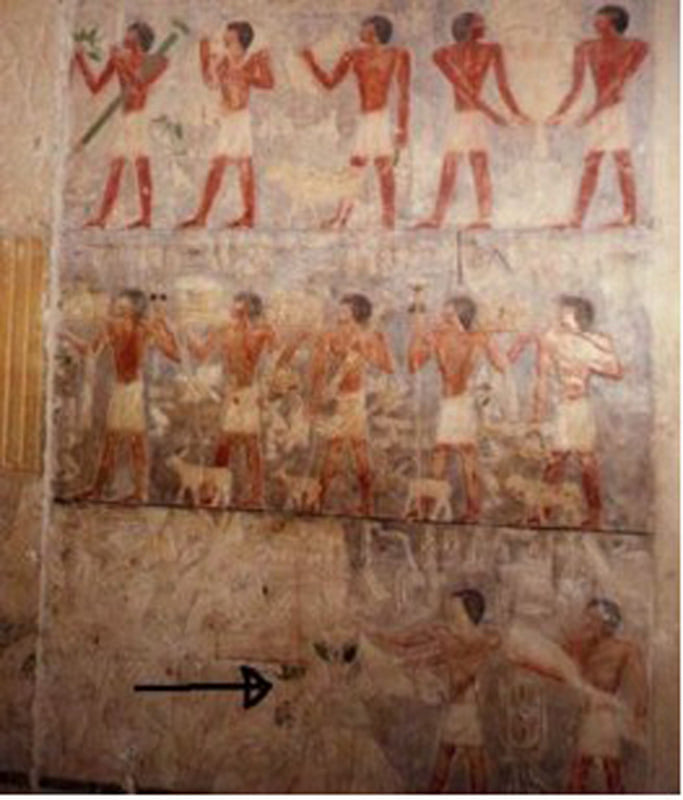

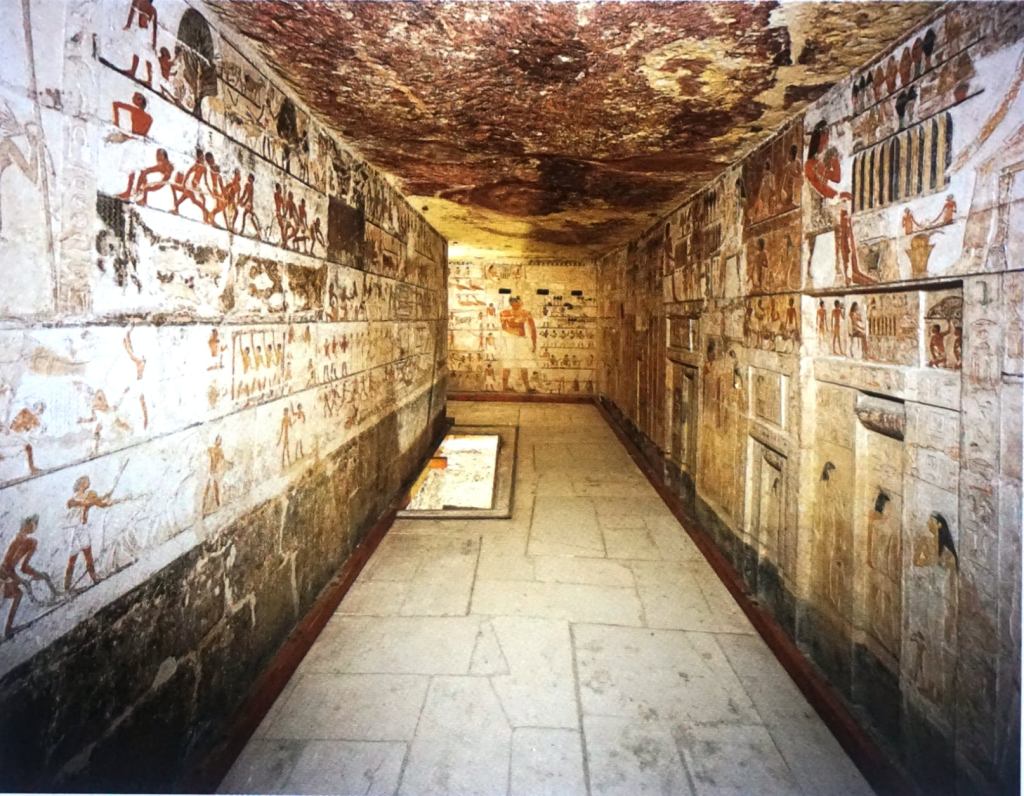

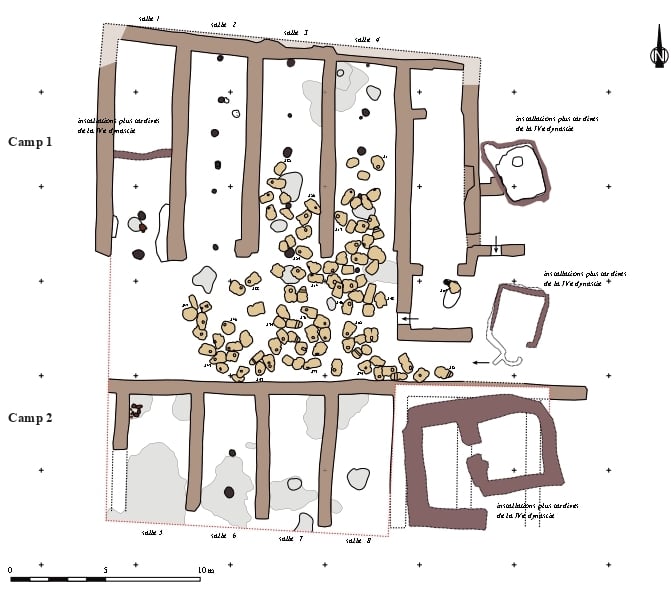

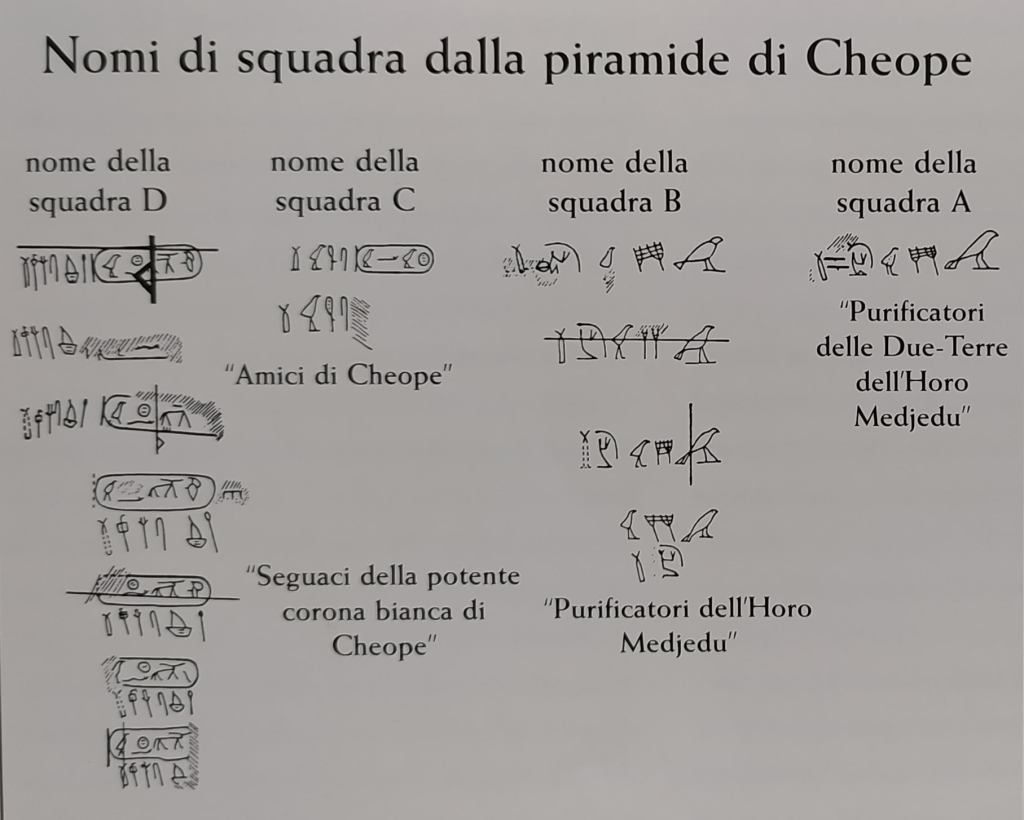

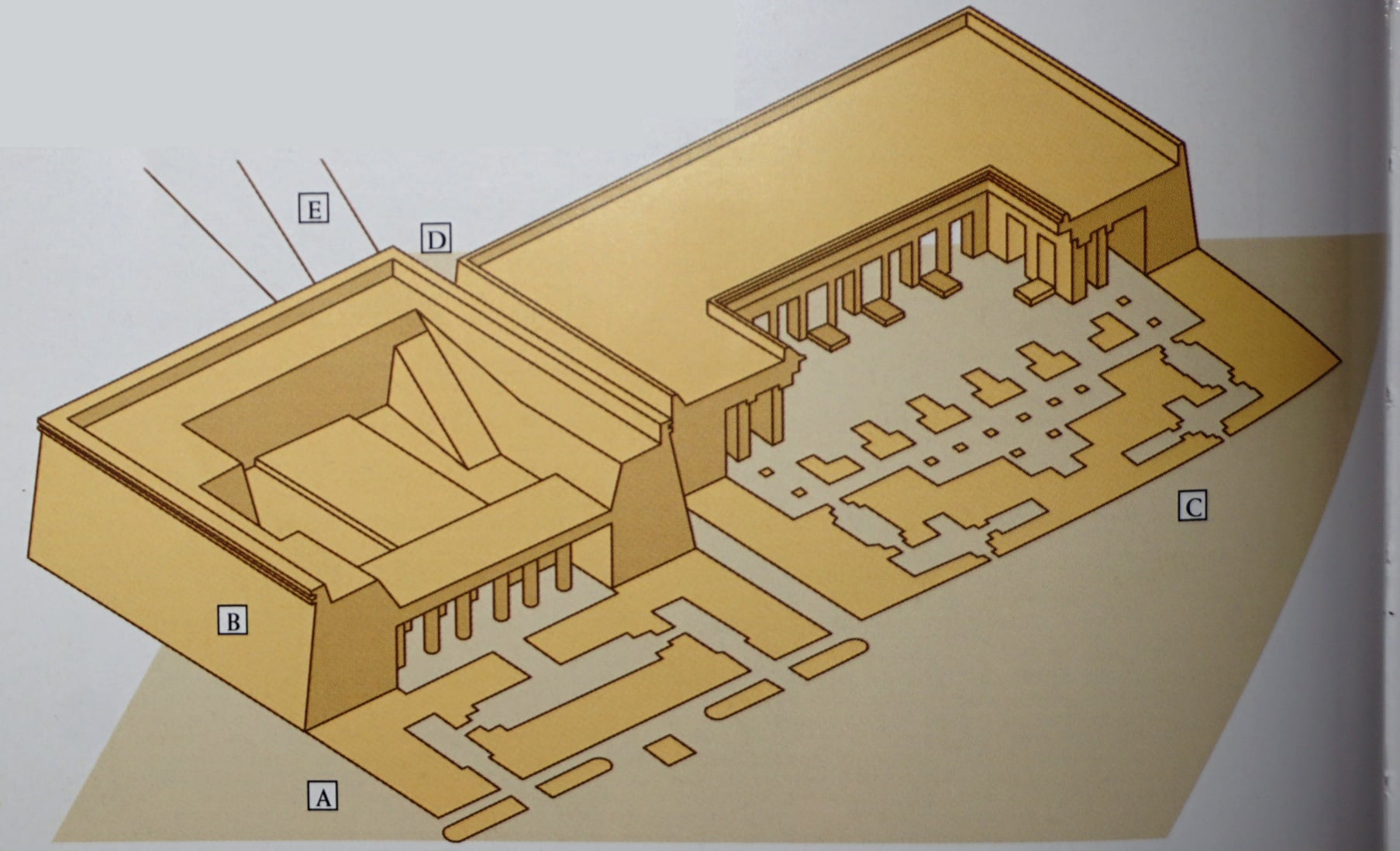

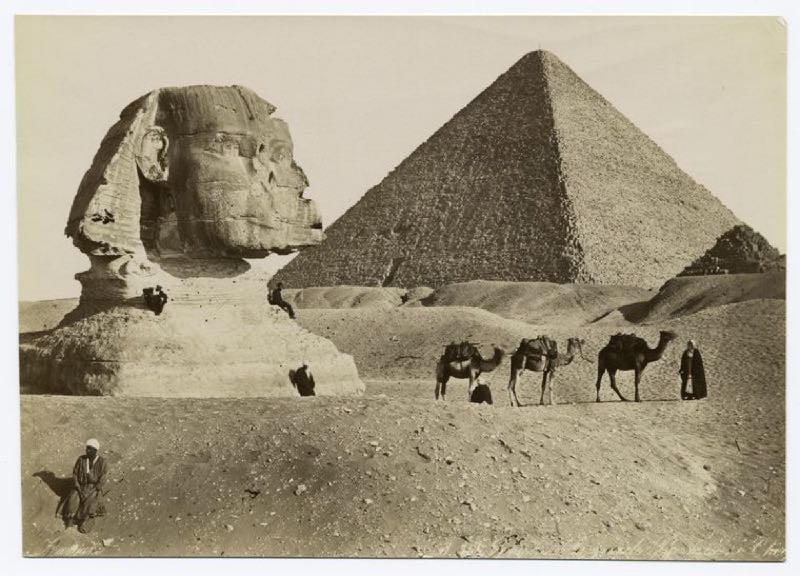

Il sito, come già descritto in precedenza, fu utilizzato durante la IV Dinastia e per un periodo relativamente breve; le prime installazioni datano all’epoca del faraone Snefru, ma è durante il regno di suo figlio, Cheope, che conosce il suo pieno sfruttamento. Alla sua morte fu repentinamente abbandonato e dimenticato per migliaia di anni, non essendo stato mai più rioccupato. In questo modo le sue vestigia e le documentazioni rinvenute hanno restituito uno spaccato inequivocabile di un determinato periodo della storia egizia tanto breve quanto di fondamentale interesse. La scoperta di un eccezionale lotto di papiri, come abbiamo visto, ha rivelato che le sue installazioni erano strettamente legate al cantiere della Grande Piramide. Questi documenti, ci informano, tra l’altro, che le squadre che vi operavano erano impegnate per un certo periodo dell’anno all’approvvigionamento di materiale da costruzione per la piana di Giza. Il sito è caratterizzato da notevolissime installazioni, tra cui un molo a forma di “L” sul litorale di circa 200 x 200 metri ed un edificio intermedio di circa 2000 mq. Ma le vestigia più interessanti per lo studio relativo alle tecniche di taglio della pietra si trovano circa 3 km ad ovest, nelle vicinanze delle prime scarpate del massiccio calcareo, laddove sono presenti una trentina di gallerie-magazzino scavate nella roccia che fungevano da ricovero per le imbarcazioni e il materiale di spedizione (Immagine n. 1).

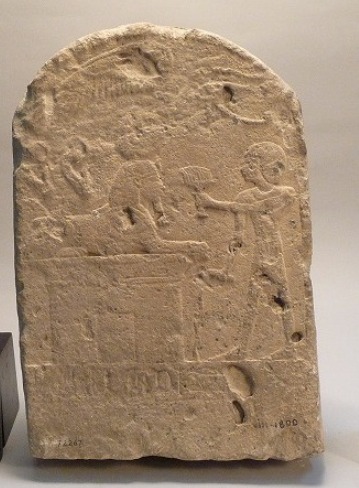

Furono sigillate per mezzo di un sistema di chiusura estremamente robusto costituito da enormi blocchi di pietra e, solo intorno alla sporgenza rocciosa del settore 1, che conta 17 gallerie, sono stati inventariati 135 blocchi di chiusura: hanno dimensioni variabili, con un volume medio di 3 mc. ed un peso di 5,8 tonnellate**. Sebbene alcuni di essi furono spostati o modificati per consentire il recupero di materiali dalle gallerie, per la maggior parte giacciono ancora nella loro posizione originale (Immagine n. 2).

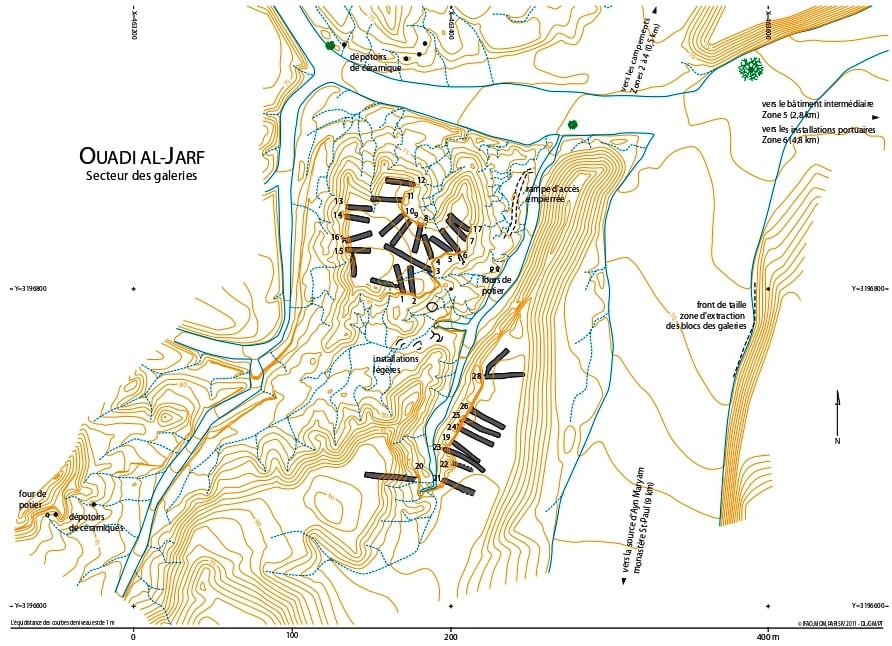

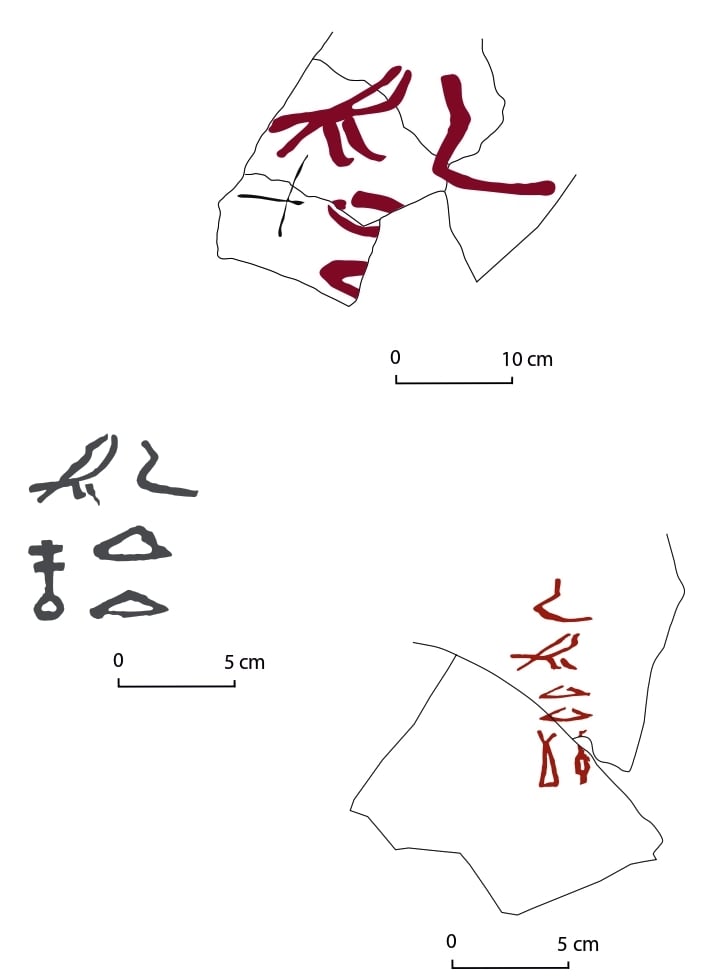

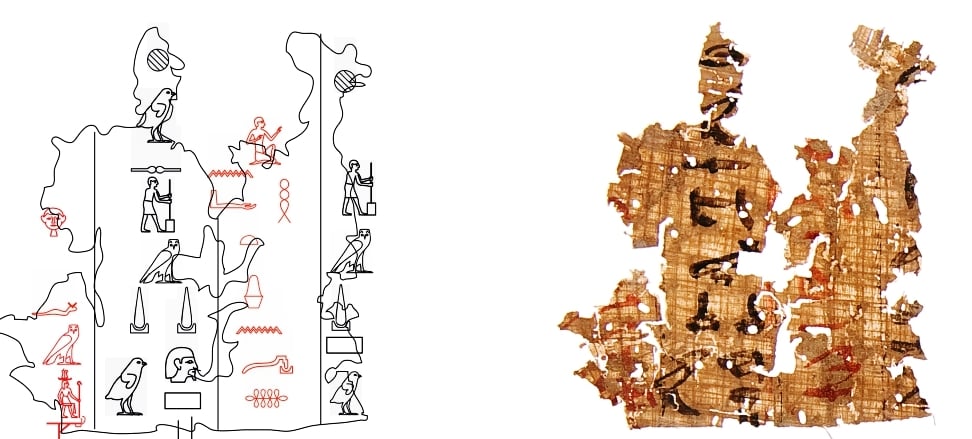

Per lo più erano stati cavati in maniera grezza, il che è perfettamente coerente dal momento che lo scopo per cui erano destinati non richiedeva alcuna particolare rifinitura. Sulle loro superfici sono ancora presenti le tracce degli attrezzi utilizzati, fratture ed anche i segni caratteristici del procedimento di estrazione avvenuto presso una cava che è stata scoperta nel 2017 (Immagine n. 3).

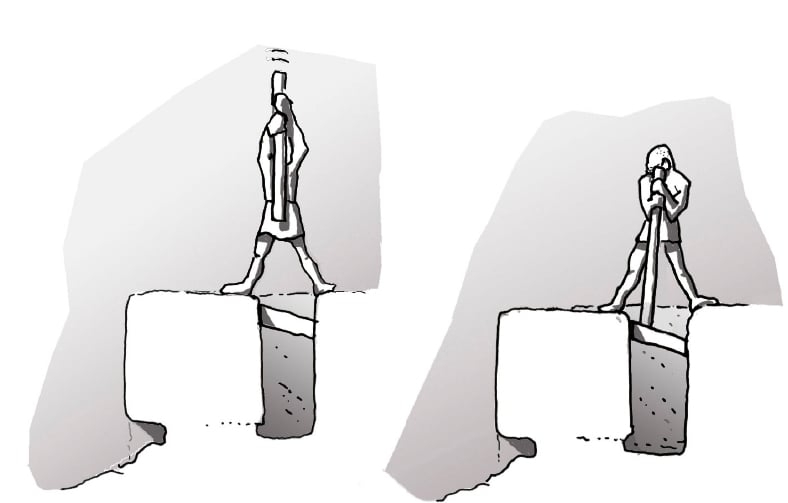

Lo studio dei segni di lavorazione, ma anche quello di un blocco ancora da ultimare e lasciato sul posto prima di essere cavato, ha fornito interessanti informazioni sui procedimenti utilizzati e l’organizzazione delle squadre. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi utensili da lavoro, come mazzuoli, grimaldelli di pietra, scalpelli di rame, corde ecc. (Immagine n. 4).

<< Il confronto con le tracce che hanno lasciato sulla pietra permette di affinare le nostre interpretazioni>> scrivono gli autori. << La ricchezza d’informazioni restituita dal sito e la loro autenticità – ricordiamo che non c’è alcuna ambiguità in merito alla datazione delle evidenze o dei materiali ritrovati in quanto la località non è mai stata rioccupata – offrono condizioni eccezionali per lo studio delle tecniche di costruzione di quel periodo. In questo contesto, ci è sembrato interessante comparare le nostre osservazioni e le nostre interpretazioni ricreando situazioni concrete. Per questo lavoro sperimentale, si trattava di riprodurre i gesti e le posture dei cavatori dell’epoca, ma anche di evidenziare le difficoltà che potevano incontrare nel corso delle operazioni. Utilizzando attrezzi in rame del tutto comparabili a quelli ritrovati in situ, abbiamo potuto valutarne la resistenza e l’efficacia sul calcare locale. Infine abbiamo cercato di valutare i tempi ed il personale necessario per svolgere le varie mansioni>>.

*Franck Burgos (tagliatore di pietre del CNRS) e Emmanuel Laroze (Architetto del CNRS), sono collegati al Laboratorio “Orient et Méditeranée”.

** Il peso è però molto variabile, essendo compreso tra 2 e 15 tonnellate circa.

LE TECNICHE DI ESTRAZIONE DURANTE L’ANTICO REGNO

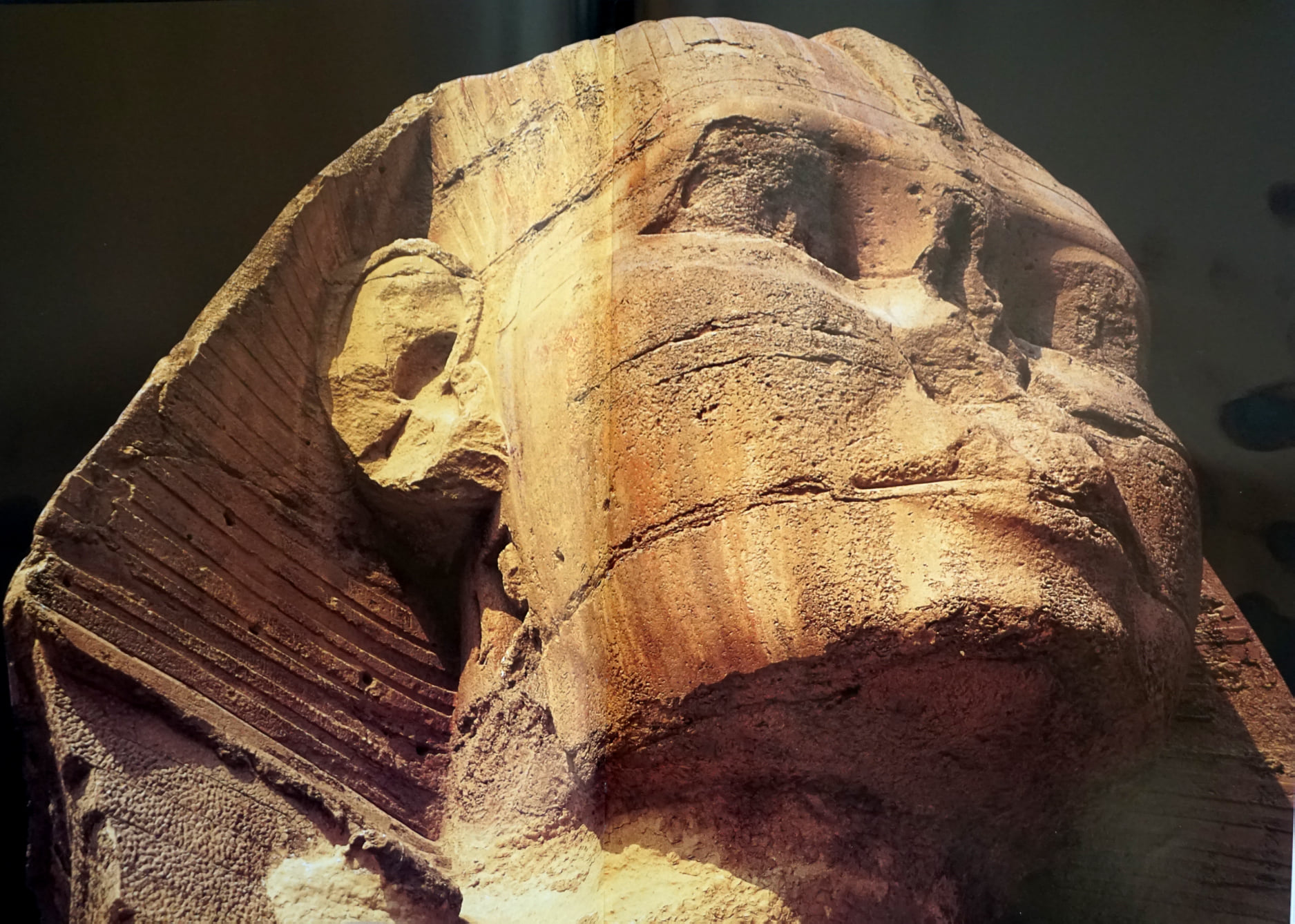

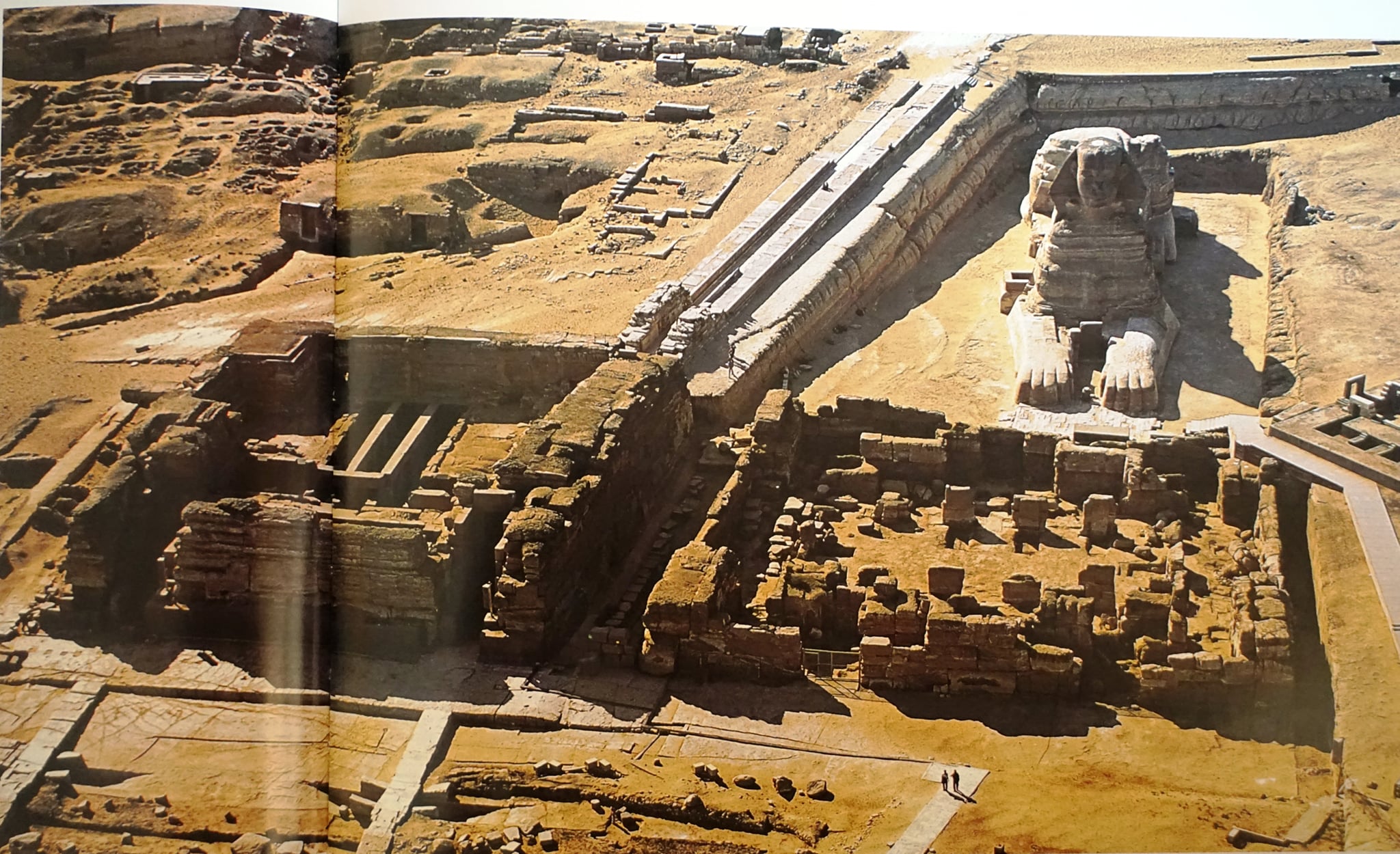

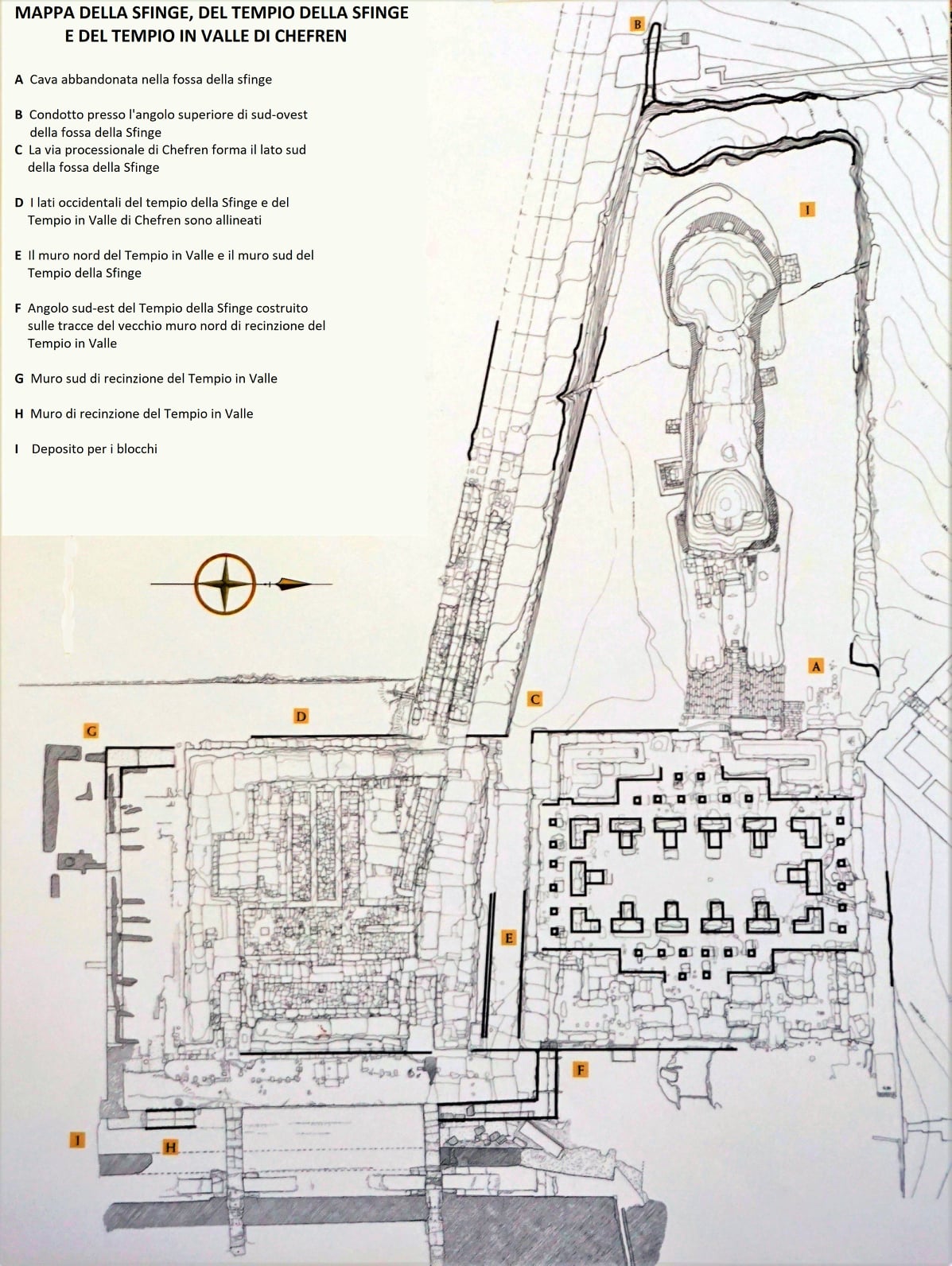

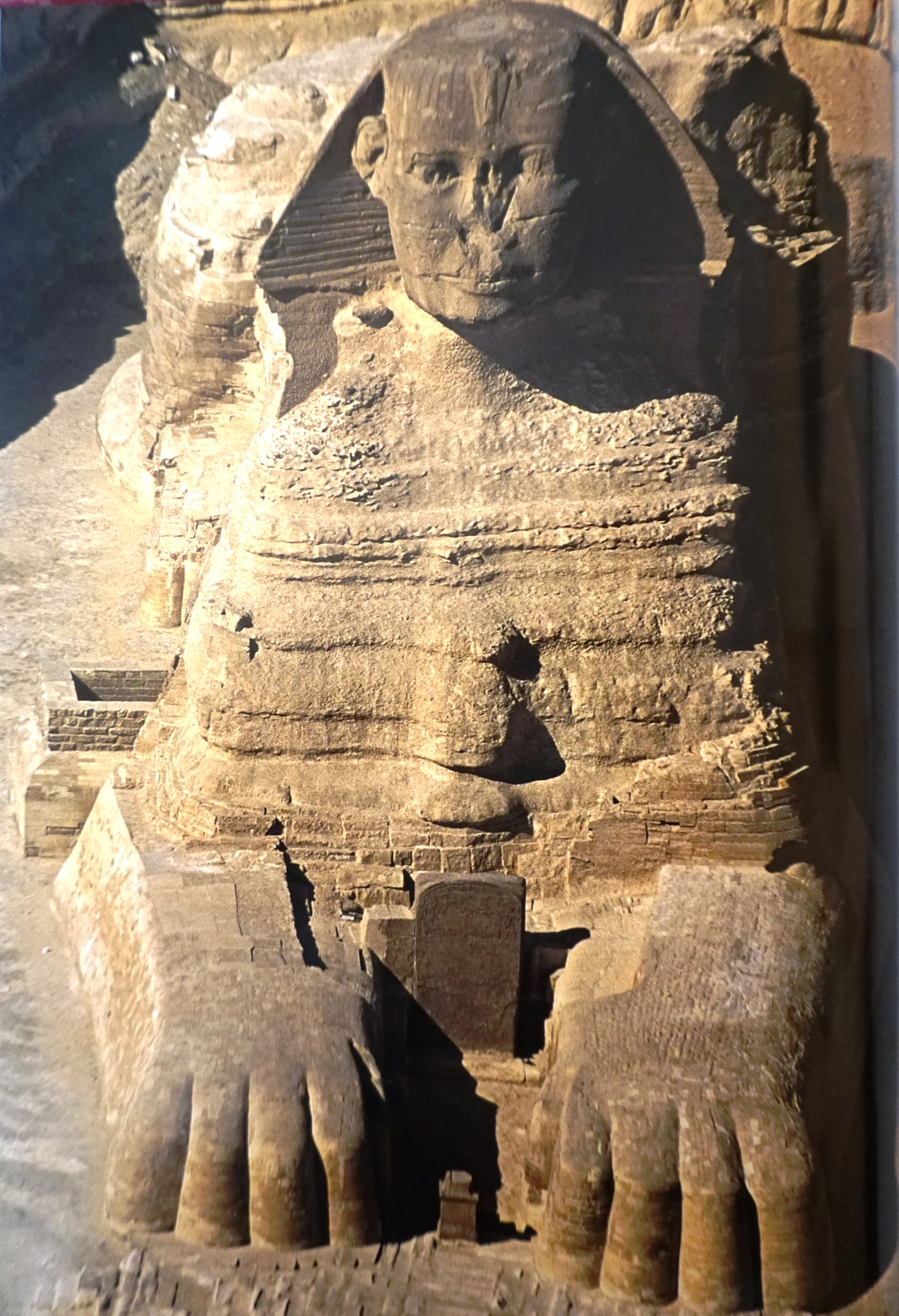

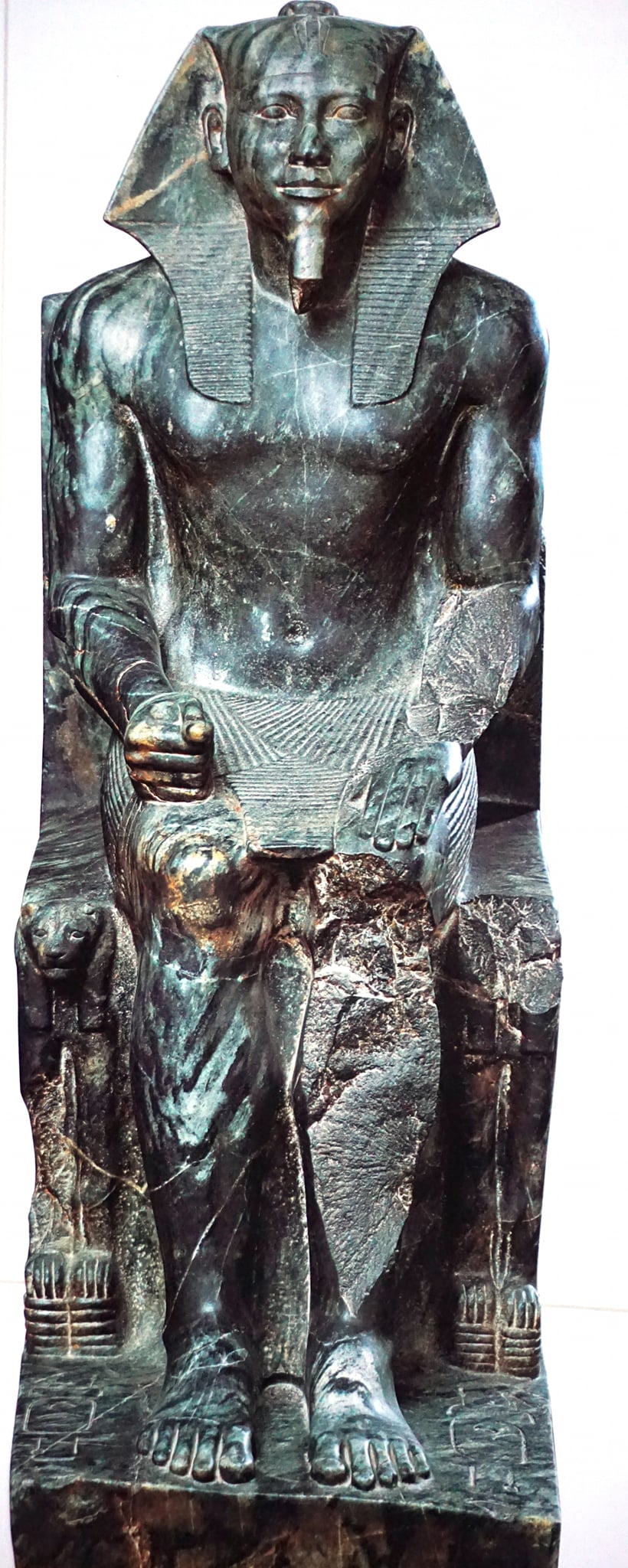

Le nostre conoscenze sulle tecniche estrattive dei blocchi di calcare relative all’Antico Regno sono piuttosto limitate e si fondano essenzialmente su evidenze legate alla piana di Giza, dove sono tuttora visibili numerosi giacimenti. Qui, sul lato nord-orientale della piramide di Chefren (Immagini n. 1-2), ma anche in prossimità dell’angolo nord-occidentale della piramide di Micerino, sono evidenti resti di estrazione che formano una specie di scacchiera e ci forniscono un’ idea del metodo utilizzato, all’epoca, dai cavatori.

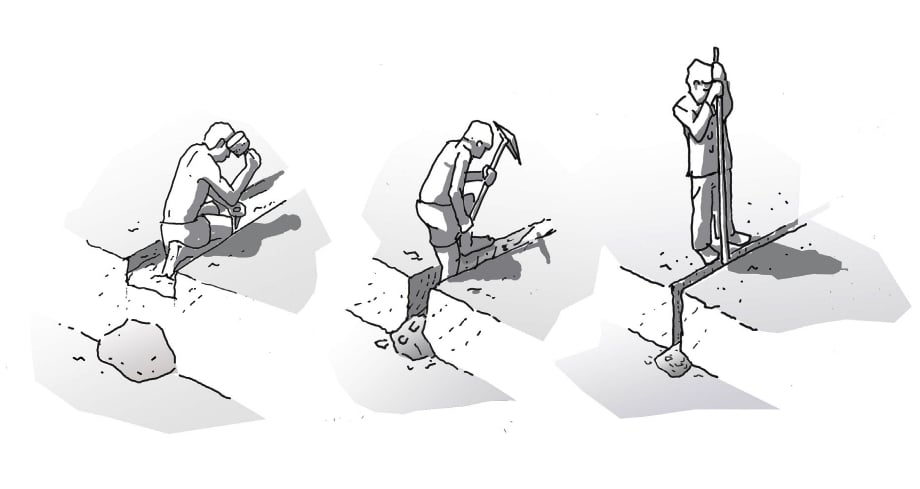

L’estrazione avveniva in due fasi: prima si liberavano le facce verticali, poi si procedeva al distacco della superficie inferiore orizzontale. Il calcare, essendo una roccia sedimentaria, presenta una stratificazione caratterizzata da una coesione più forte in un verso rispetto all’altro. Le due operazioni si basavano dunque su due tecniche differenti: il taglio in senso verticale e il distacco per distensione dal piano parallelo al giacimento di pietra.

Il cavatore attaccava la roccia per mezzo di uno scalpello di rame, un mazzuolo in legno e, molto probabilmente con utensili litici. Si effettuava lo scavo di una trincea dall’alto in basso tenendo l’attrezzo perpendicolare ai letti sedimentari della roccia. L’utensile era tenuto a livello dei suoi piedi per cui lavorava solitamente in posizione accovacciata e le trincee verticali dovevano essere sufficientemente larghe in modo da consentirgli di poter operare man mano che lo scavo procedeva verso il basso. Le disponibilità tecnologiche nell’Antico Regno, sembrano non comprendere attrezzi metallici di grosse dimensioni. Lo scalpello era un piccolo e semplice strumento di rame lungo una ventina di centimetri, per cui il cavatore doveva lavorare nella trincea accompagnandolo con la mano. E’ interessante notare, in proposito, come l’ottimizzazione della produttività estrattiva, nel corso del tempo, sia legata all’evoluzione degli utensili e al miglioramento della loro resistenza: l’uso di strumenti più performanti come picconi, pali da cavatore o anche scalpelli molto lunghi ha consentito di ridurre la larghezza dei tagli di scavo sino a pochi centimetri (Immagine n. 3).

(Ai nostri giorni questo spazio si riduce a qualche millimetro, la larghezza necessaria al passaggio di dischi da taglio o fili elicoidali). Durante l’Antico Regno, la necessità di operare all’interno di una trincea di scavo implicava che questa avesse una larghezza di almeno una cinquantina di centimetri, il minimo indispensabile affinché un operaio potesse contare su un sufficiente spazio di manovra. Per questo motivo e per ridurre gli sprechi, bisognava inevitabilmente procedere all’estrazione di blocchi molto voluminosi. Si intuisce facilmente, infatti, che cavare blocchi piccoli e maneggevoli avrebbe comportato un enorme perdita di materiale da costruzione *. L’ottimizzazione era, inoltre, fortemente legata al problema del trasporto, la cui difficoltà aumentava proporzionalmente al peso del carico.

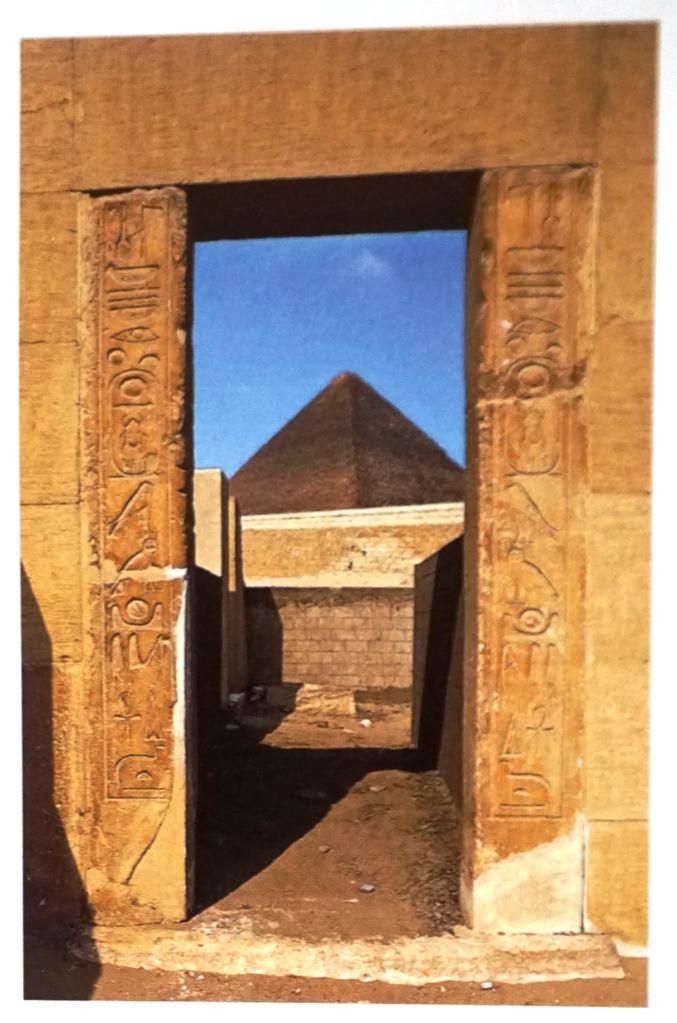

La tecnica impiegata per la separazione del blocco dal banco di roccia sul piano orizzontale è, invece molto meno nota. In ogni caso doveva rappresentare la parte più delicata di tutto il procedimento di estrazione, tenendo soprattutto conto della mancanza di attrezzi in acciaio. Più tardi i cunei di separazione (cunei di legno che opportunamente bagnati si espandevano provocando il distacco del blocco) avrebbero mostrato la loro enorme efficacia per questo tipo di operazione, ma la mancanza di tracce dell’uso di questi utensili nei giacimenti sfruttati nell’Antico Regno, induce ragionevolmente a concludere che all’epoca non fossero ancora utilizzati. La sola ipotesi tecnica che sia stata avanzata è quella illustrata da Reisner che consisteva nel posizionare un grosso pezzo di legno alla base di una delle facce del blocco e poi di bagnarlo abbondantemente.** La spinta laterale generata dal legno rigonfiato per l’azione dell’acqua, faceva sì che il blocco di pietra si distaccasse dal suo basamento roccioso. In ogni caso, molti ricercatori concordano sul fatto che i cavatori dell’Antico Regno, per questa delicata operazione, sfruttarono al meglio delle loro conoscenze le proprietà geologiche del calcare. Trattandosi di una roccia sedimentaria, esso è composto da una successione di strati più o meno compatti e solidali l’uno rispetto all’altro. Gli strati argillosi, piuttosto teneri, che si alternano ai banchi sedimentari più duri erano quelli che i cavatori con tutta probabilità ricercavano attraverso lo scavo verticale: una volta raggiunti si aveva la certezza che il blocco fosse adagiato sulla superficie di minore aderenza con la roccia e di conseguenza, poteva essere estratto con facilità. A Wadi el-Jarf molti blocchi presentano su una delle superfici questo strato di marna, segno evidente che sono stati asportati in questo modo (Immagine n. 4)***.

Immagine n. 4 Wadi el Jarf, blocco di chiusura davanti all’ingresso di una galleria. I cavatori hanno sfruttato in tutta evidenza lo strato marnoso (chiaramente visibile nella parte sinistra, di colore più intenso) per staccarlo agevolmente dal suo substrato roccioso. (©Franck Burgos & Emmanuel Laroze, JAEA 4, 2020 p.78)

*Due esempi, calcolati su un singolo blocco, permettono di valutare questa differenza di rendimento: con delle trincee di scavo larghe 0,5 m. e alte 1 m. era necessario scavare 3 mc. di roccia per ottenere un blocco di 1 m. di lato, mentre bisognava sbancare 5 mc. di pietra per estrarre un blocco di 2 m. di lato.

** Reisner (1931); Goyon et al.(2004); Arnold (1991).

*** Georges Goyon sostiene che a Giza l’irregolarità delle assise della Grande Piramide sarebbero legate proprio allo sfruttamento dei banchi di cava. Goyon (1978)

Fonte: F. Burgos & E. Laroze, “L’extraction des blocs en calcaire à l’Ancient Empire. Une experimentation au ouadi el-Jarf, JAEA n. 4 (The Journal of Ancient Egyptian Architecture), 2020 pp. 73-95

LA CAVA DI WADI EL-JARF

Risale al 2017 la scoperta della cava dalla quale furono prelevati i blocchi per la chiusura delle gallerie del sito. Si trova a circa 400 metri dalla principale concentrazione di antichi magazzini e la sua posizione dominante, rispetto al complesso, ne ha sicuramente agevolato il trasporto. La zona di estrazione appare come una sorta di depressione delimitata da due fronti di cava posti sui versanti ovest e nord. Inoltre, sono presenti tre diaclasi* parallele al fronte nord. Questa circostanza, in tutta evidenza, giocò un ruolo fondamentale nella scelta di questo luogo in quanto simili particolarità geologiche facilitavano enormemente l’estrazione. Infatti, è proprio lungo una di queste diaclasi, situata nella parte settentrionale, che se ne osservano le tracce più interessanti. In particolare si è potuto stabilire che erano necessarie soltanto due trincee verticali, perpendicolari l’una rispetto all’altra, per estrarre un blocco (Immagine n. 1).

Dall’insieme delle evidenze è stato possibile ricostruire il metodo utilizzato dai cavatori: una volta isolato il blocco, si scavava nella parte sottostante per staccarlo completamente dal banco roccioso.

Non lontano, si trova un blocco che fu abbandonato in corso d’estrazione (Immagine n. 2).

Nonostante sia stato parzialmente eroso dal vento e dalla sabbia, si distinguono ancora perfettamente le due trincee. Sul fondo sono presenti delle piccole piattaforme di circa 50 x 50 cm. distribuite su diverse altezze. Ciascuna di queste non era altro che una postazione di lavoro ed è apparso subito chiaro che, grazie a questo espediente, più operai potessero lavorare simultaneamente**. In questa zona di estrazione sono stati ritrovati diversi attrezzi litici, spesso simili a grossi ciottoli. Su alcuni era presente del verderame segno evidente che erano stati a contatto con il rame. Fungevano da incudini e percussori per ribattere e rendere tagliente la punta degli scalpelli. Questo procedimento, che doveva essere ripetuto frequentemente, permetteva di affilare la parte attiva dell’attrezzo. Pietre più grandi furono, probabilmente, usate come cunei per sostenere temporaneamente i blocchi in verticale o come punti d’appoggio per le leve, o, anche, per garantire la sicurezza nelle trincee orizzontali quando si operava in situazioni difficili.

Sono stati ritrovati anche frammenti di legno, tra cui i resti di un mazzuolo usato.

Grandi quantità di cocci di ceramica sparsi al suolo sono indicativi della fondamentale necessità di stoccaggio: si pensi solo al fabbisogno di acqua dei lavoratori impegnati in una attività simile.

<<Questo sito è stato esplorato solo parzialmente durante una stagione, ma ci ha sorpreso non trovare molti dei tagli che normalmente caratterizzano le aree di lavorazione della pietra. In compenso, abbiamo trovato una grande quantità di substrato sabbioso. Più tardi, grazie alla sperimentazione, abbiamo compreso che si trattava dei residui dell’estrazione. L’osservazione delle tracce lasciate sulla pietra a Wadi el-Jarf e gli strumenti rinvenuti in situ ci permettono di ricostruire la “cassetta degli attrezzi” del cavatore che era, tutto sommato, piuttosto rudimentale>>.

– Mazzuoli in legno d’acacia.*** Questa essenza legnosa ha la caratteristica di essere particolarmente dura e resistente. Questo materiale è sempre stato molto abbondante in Egitto e i tagliatori di pietre ne facevano un grande uso. La copiosa quantità di frammenti ritrovati sul sito indica che questi mazzuoli erano sottoposti ad un uso massiccio, per cui, a causa dell’usura era necessario rimpiazzarli frequentemente (Immagine n. 3).

– Attrezzi litici Ciottoli di pietra dura venivano utilizzati come martelli o incudini (Immagine n. 4).

– Cordame Rinvenute in grande quantità nel sito, le corde servivano sia al traino dei blocchi, sia a tenere unite tra loro delle parti (Immagine n.5).

Quelle utilizzate dai cavatori erano per lo più formate da tre capi intrecciati e misuravano almeno 3 cm. di diametro, come indicano i numerosi segni lasciati sugli spigoli dei blocchi (Immagine n.6).

Lo studio di Clair Newton ha dimostrato che erano realizzate con fibre di steli di papiro (Cyperus papyrus), o anche di Desmostachya bipinnata e/o Imperata cylindrica).

– Scalpelli in rame Erano attrezzi preziosi e durevoli. La durezza e l’affilatura della loro parte attiva erano mantenute da battiture a freddo con una pietra e un’incudine. Nel sito sono state rinvenute solo alcune punte deteriorate (immagine n. 7).

– Leve e cunei di legno. Benché a Wadi el-Jarf non siano stati ritrovati esemplari di questi attrezzi, tuttavia erano indispensabili per maneggiare, sistemare o rimuovere i blocchi. Le mortase realizzate su alcuni blocchi per fornire un punto di attacco, dimostrano che le leve avevano sezioni da 10 a 15 cmq.

<<Le nostre osservazioni ci hanno portato a riprodurre una tecnica estrattiva convincente che sembra, a grandi linee, esser conforme alle interpretazioni fatte per altri siti. Restava da supportare lo stato della conoscenza con la messa in pratica per poter tentare di fornire informazioni quantitative (tempi, effettivi, usura degli attrezzi, etc.) ma anche di ordine pratico (postura degli operai, disagio, comprensione dell’ambiente di lavoro, etc.)>>.

* In geologia, si definisce diaclasi una frattura prodottasi in una massa rocciosa, senza che questa comporti uno spostamento delle due parti in cui si divide

** L’organizzazione e le dimensioni di questi spazi di lavoro sono perfettamente comparabili a quelli visibili sul fondo delle trincee di estrazione degli obelischi ad Assuan.

*** Claire Newton ha potuto identificare che si tratta per lo più d’Acacia, probabilmente di una o più specie diverse, disponibili localmente (rapporto di studio archeobotanico di fine missione, 2019, p.15).

LA SPERIMENTAZIONE

L’esperimento è stato condotto durante le campagne del 2018 e 2019 e si è concretizzato nell’estrazione di due blocchi di circa 1 mc. ciascuno. E’ stata scelta una zona ad una cinquantina di metri dall’antica cava sia per la facilità d’accesso, sia per la vicinanza che consentiva una rapida comparazione delle antiche tracce di taglio. L’affioramento roccioso è, geologicamente, del tutto confrontabile a quello sfruttato dagli antichi cavatori: pietra relativamente tenera, ubicazione vantaggiosa sia per il lavoro di scavo che per il successivo trasporto dei blocchi. Sono stati utilizzati quattro scalpelli, realizzati in Francia a partire da segmenti di barre di rame pieno della lunghezza di 22 cm. ed un diametro di 25 mm. (Immagine n. 1).

Il rame è un metallo malleabile che tende ad indurire quando lo si forgia. Questo cambiamento di proprietà, conseguenza della deformazione plastica, viene detto incrudimento. Per ottenere le migliori caratteristiche sono stati testati diversi metodi. Per brevità tralascio la descrizione completa delle tecniche sperimentate: accenno al fatto che si è provato con la forgiatura a caldo, con quella a freddo e con una, diciamo così, mista. Le prime due hanno dato risultati deludenti alla prova pratica con attrezzi che all’attacco della pietra si sono rovinati rapidamente. La terza ha dato, invece, esiti molto favorevoli: lo scalpello percosso ripetutamente dal mazzuolo ha ben aggredito la pietra senza deteriorarsi. Sebbene di misura leggermente superiore (la larghezza della parte attiva essendo di circa 1,6 cm., mentre le tracce lasciate sui blocchi dagli antichi attrezzi vanno da 1 ad 1,3 cm.) la forma è identica. Il metallo utilizzato, per contro, non è lo stesso che si produceva nell’antichità. Ma non vi è alcun dubbio che i fabbri egizi avevano acquisito una grande padronanza nella produzione dei loro utensili. Erano in grado di rendere il metallo sufficientemente duro (grazie alla forgiatura, ma anche variandone la composizione aggiungendo, ad esempio, dell’arsenico) per poter tagliare pietre da ténere a moderatamente dure. Ovviamente questi attrezzi non potevano essere utilizzati su pietre dure come calcite, marmo, quarzite, schisto o granito.

I mazzuoli, aventi un diametro di circa 22 cm., sono stati torniti in Egitto in un legno verde che resiste molto bene all’impatto. Sono state fatte prove con mazzuoli più piccoli ed in legno più secco, dunque anche più leggeri, ma si sono rivelati molto meno resistenti.

La sperimentazione di questo cantiere è stata condotta da 5 persone che si sono alternate in due compiti. Il taglio propriamente detto impegnava 4 di loro, mentre la quinta si occupava dello smaltimento dei materiali di scarto e dell’apporto di acqua. Tra le persone ingaggiate, il solo Franck Burgos è un professionista del taglio della pietra.

La prima tappa è stata disegnare la sagoma del blocco frontalmente e sulla cima dell’affioramento roccioso. Dopo di che sono state impiantate tre trincee verticali a forma di U (Immagine n. 2).

I quattro tagliatori si sono distribuiti su postazioni simili a quelle osservate nelle antiche cave: tre posizionati alla sommità ciascuna trincea mentre l’altro stava in piedi di fronte alla linea di taglio. Una simile organizzazione, che riproduceva quella adottata dagli antichi egizi, permetteva di ripartire equamente il lavoro del gruppo e soprattutto di operare simultaneamente. Sia in posizione stante che accovacciato, ogni operaio poteva contare su uno spazio corrispondente ad una superficie di 50 cm. di larghezza e altrettanti di profondità. Si sono formati naturalmente dei livelli di scavo in tutto e per tutto comparabili a quelli osservati intorno al blocco incompiuto della cava antica.

Sin dai primi colpi di mazzuolo, lo scalpello in rame si è dimostrato resistente ed efficace nell’aggredire la roccia. La parte attiva dell’attrezzo è stata mantenuta efficiente ribattendola regolarmente su un’incudine. Il taglio del calcare si è rivelato, invece, piuttosto laborioso a causa della inaspettata durezza della pietra; nello specifico è stato particolarmente difficoltoso nei primi centimetri ricoperti da carbonato di calcio.* Una volta superato questo strato, la roccia si è rivelata più tenera, ma il taglio progrediva comunque troppo lentamente, soprattutto nell’ottica dei tempi necessari a produrre i 2,3 milioni di blocchi stimati necessari per costruire la Grande Piramide. Inoltre, l’usura dei mazzuoli in legno era estremamente rapida e dovevano essere sostituiti frequentemente. Così, dopo 3 giorni di frustrante lavoro, i progressi erano davvero scoraggianti: erano stati scavati solo una ventina di centimetri, vale a dire che si asportavano 0,0033 mc. di roccia all’ora. Facendo qualche elementare calcolo, sarebbero occorse 606 ore per cavare un blocco. Il metodo quindi non era assolutamente efficace.

Franck Burgos ebbe, allora l’idea di bagnare la pietra. Si era accorto che la roccia del sito era particolarmente ricca di sale. In effetti, all’ingresso di alcune delle antiche gallerie si possono osservare numerose infiorescenze saline. Era evidente che, per un processo di litificazione, la pietra era diventata molto più compatta. Per di più la scarsa presenza di piogge aveva contribuito a mantenere molto alta la concentrazione di sale nella roccia. Si è pensato allora di scavare una depressione a fondo orizzontale di circa 50×50 cm. e di versarvi circa due litri d’acqua. Inaspettatamente essa è stata assorbita in meno di tre minuti e la pietra ha cambiato repentinamente d’aspetto e consistenza (Immagine n. 3) assumendo una colorazione più scura e diventando più tenera per una profondità di quasi 7 cm.

L’azione degli scalpelli è divenuta subito più efficace staccando frammenti molto più grossi (Immagine n. 4).

Il residuo che si accumulava aveva un aspetto marnoso (Immagine n. 5) e finché era umido era possibile compattarlo per pressione.

Una volta disseccato si disgregava completamente.

<< In pratica, abbiamo capito che l’acqua scioglieva i sali, ma agiva anche sulle argille contenute nella roccia. E’ interessante notare che una roccia che era stata inzuppata non recuperava le sue proprietà dopo essersi asciugata: continuava a rimanere più tenera>>**.

Umidificando la roccia si è avuto un importante guadagno di produttività: la capacità di asportazione ha raggiunto 0,021 mc/h, ossia sei volte più rapida rispetto al primo approccio. Inoltre gli attrezzi, mazzuoli e scalpelli, essendo meno sollecitati si usuravano molto più lentamente ed i cavatori erano sottoposti a condizioni di lavoro meno faticose. Ovviamente, era necessario un continuo approvvigionamento di acqua nella cava***. La progressione nelle trincee ha seguito questo metodo fino alla base del blocco (Immagine n. 6).

* Vista la durezza del minerale, non è improbabile che questi primi centimetri furono attaccati utilizzando anche attrezzi litici.

** L’assorbimento d’acqua attraverso il calcare locale è sorprendente nella sua rapidità. E’ senza dubbio questa la strana proprietà della pietra che Alessandro Barsanti (Alessandria d’Egitto, 1858-1917), lo scopritore della tomba di Akhenaton, osservò durante lo scavo della grande fossa di Zawiyet el-Aryan nel marzo del 1905, anche se non seppe darne la giusta interpretazione: ”Una vera e propria bomba d’acqua cadde sulla montagna di Zawiyet el-Aryan e il pozzo fu inondato fino ad un’altezza di 3 metri; verso mezzanotte il livello si abbassò bruscamente di circa un metro. Non posso spiegare questo fenomeno se non supponendo che sia stata inghiottita in qualche galleria sotterranea abbastanza ampia da contenere 380 metri cubi d’acqua!” (Barsanti, 1906)

*** Nel sito c’erano due possibilità di approvvigionamento d’acqua: la sorgente, oggi inglobata nel monastero di San Paolo, a circa 10 Km. verso ovest, oppure il mare a 3 Km. in direzione est. “Non abbiamo sperimentato l’acqua di mare, ma non è escluso che potesse funzionare”. Per il trasporto si potevano utilizzare gli asini, che potevano agevolmente sopportare un carico di circa 100 Kg.

A circa metà dell’opera, l’equipe si è imbattuta in uno strato più duro, dello spessore di qualche centimetro, costringendola a modificare la tecnica di scavo. In quel punto la pietra, più compatta, presentava una porosità decisamente minore; di conseguenza l’efficacia dell’acqua è diventata pressoché nulla e gli scalpelli di rame perduto la loro funzionalità. Ci si è avvalsi allora di strumenti litici, vale a dire dei semplici ciottoli di calcare duro, che si sono dimostrati molto efficaci.

Per tutta la durata dell’operazione è stato necessario tenere sotto controllo la verticalità delle pareti del blocco, in quanto una correzione successiva avrebbe comportato un grosso dispendio di tempo. Per rimediare a posteriori, si sarebbe dovuto bagnare la parete del blocco e l’acqua scorrendo via rapidamente non avrebbe impregnato la roccia in maniera efficace.

Essendo la postura dei cavatori (rannicchiati nella trincea ed impossibilitati a variare la posizione) estremamente scomoda e gravosa per le articolazioni, si sono stabiliti dei ritmi di lavoro che permettessero un adeguato recupero. Adottando questi ritmi si è potuto completare lo scavo delle tre trincee verticali in 6 giornate lavorative da sei ore ciascuna, impiegando 5 persone: quattro al taglio e la quinta a fare da aiuto (smaltimento dei residui, approvvigionamento d’acqua, ecc.). E’ bene tenere presente che il risultato ottenuto comprende anche i tempi morti richiesti dai ragionamenti sulle strategie da adottare e dai tentativi effettuati nella ricerca della tecnica più efficace. Di conseguenza al netto di questi ritardi, la base del blocco sarebbe stata raggiunta in teoria in 4 giorni, sbancando 2 mc. di roccia. E’ ragionevole supporre che il rendimento degli antichi cavatori, già padroni delle tecniche ed adusi a questo lavoro, fosse di almeno un 20%-30% superiore. Inoltre, questo esperimento è stato condotto su un banco calcareo locale abbastanza duro, il che porta, ovviamente, a concludere che i risultati variassero sensibilmente in funzione della compattezza della pietra.

IL DISTACCO DEL BLOCCO PER FRATTURAZIONE

Una volta liberato il blocco sui 4 lati, si è presentato il problema di come staccare la faccia inferiore ancora solidale al banco roccioso. A Wadi el-Jarf non si sono trovate tracce di applicazione della tecnica con il legno bagnato descritta da Reisner, né indicazioni dell’utilizzo di cunei. Si è valutato che l’uso di legno gonfiato attraverso l’acqua fosse poco attuabile per semplici ragioni logistiche e, pertanto, si è concluso che gli antichi dovettero impiegare soluzioni più semplici. Il procedimento sicuramente più pratico e conveniente doveva essere quello di sfruttare le proprietà geologiche del banco come, ad esempio, raggiungere lo strato argilloso. In questo caso, la sola difficoltà era quella di scegliere con discernimento ed in anticipo il giacimento. Quando ciò era possibile è indubbio che gli antichi egizi privilegiassero questo metodo che era di gran lunga il meno laborioso. Altrimenti, bisognava procedere in modo diverso scavando una trincea nella parte sottostante, come dimostra il blocco di cui abbiamo scoperto l’impronta nella cava e il cui distacco non poté beneficiare di questa agevolazione.

<<Infatti, avevamo notato che una metà di questa faccia aveva segni di utensili mentre l’altra parte era stata fratturata. È questo metodo, sicuramente più impegnativo, che abbiamo scelto di sperimentare>>.

E’ stato necessario, prima di tutto, realizzare una trincea orizzontale alla base del blocco (Immagine n. 1); dopodiché si è provveduto ad eseguire un taglio, profondo una quarantina di centimetri alla base della faccia anteriore. Sugli altri lati, essendo lo spazio delle trincee molto angusto, si è potuto avanzare solo per circa 10 cm.

<<Con il blocco così preparato, abbiamo tentato, in un primo momento, di separarlo per fatturazione con l’aiuto di leve. Contro la faccia posteriore sono stati collocati due pezzi di legno lunghi 3 metri e con una sezione di 10 cmq. Le due leve erano disposte in modo da poggiare su cunei che erano a loro volta appoggiati al bordo della trincea e le loro estremità toccavano il blocco. Due uomini per ogni leva esercitavano la forza nel tentativo di distaccarlo. Sfortunatamente, essendo lo spazio tra il blocco ed il basamento troppo largo, era difficile trovare un punto di appoggio efficace, per cui il tentativo è fallito. Abbiamo ripetuto l’esperimento dopo aver approfondito lo scavo sotto il blocco, ma anche in questa situazione non ci sono stati progressi. Era evidente che le forze esercitate dalle leve non erano sufficienti nonostante fossero sollecitate al limite della loro resistenza ed anche la modalità a scatti con cui venivano azionate si dimostrava inefficace. Abbiamo così pensato di mettere in forza un pezzo di legno di 10 x 10 cm nella trincea posteriore. Il puntone, leggermente più lungo della trincea stessa, è stato collocato nella metà superiore. Una delle sue estremità era posta in alto contro il blocco mentre l’altra era appoggiata al muro opposto. L’operazione seguente è stata quella di mettere sotto pressione il pezzo di legno colpendolo sulla parte superiore con un palo (Immagini n. 3-4). Quest’ultimo, similmente ad un martello, veniva azionato verticalmente da un uomo, le cui gambe erano appoggiate rispettivamente sul blocco e sul bordo della trincea. Dopo cinque minuti di lavoro, il blocco ha ceduto palesando una fessura orizzontale alla base del blocco>>.

La sperimentazione di questa tecnica ha dimostrato di essere estremamente efficace e facile da mettere in pratica. Essa ha lo scopo di generare grandi pressioni in modo continuo. Si può immaginare che, secondo questo stesso principio, potessero essere inseriti sul fondo della trincea ancora più puntoni per aumentare la spinta. La compressione si sarebbe potuta ottenere martellando con attrezzi litici, alternando i colpi da uno spuntone all’altro. Inoltre, inserendo dei grossi pezzi di legno tra i montanti ed il blocco, le forze su di esso esercitate si sarebbero distribuite in maniera ancora più uniforme. E’ anche possibile che la grande pressione esercitata da questo sistema nel verso della sedimentazione potesse essere sufficiente a staccare il blocco, senza la necessità di ricorrere ad uno scavo così profondo della trincea orizzontale, come quello effettuato nel corso dell’esperimento.

CONCLUSIONI

L’esperimento condotto a Wadi el-jarf, col semplice utilizzo di scalpelli in rame, mazzuoli in legno e acqua per ammorbidire la pietra, ha dimostrato che con una simile tecnica si è ottenuto un rendimento di 0,021 mc/h di blocchi estratti.* Il lavoro di isolamento del blocco, al netto dei ritardi dovuti allo studio sul modo di intervenire e ai tentativi falliti, è stato completato in 4 giornate di 6 ore ciascuna e portato avanti da 4 persone (non contando, l’aiuto del quinto collaboratore preposto allo smaltimento degli scarti). Il taglio della trincea orizzontale e il distacco dal basamento calcareo hanno richiesto una giornata supplementare. In definitiva, la stima che ne consegue è che un singolo individuo può estrarre un blocco ogni 20 giorni, ossia 0,05 blocchi al giorno. Si tratta, ovviamente di un calcolo condizionato dal particolare contesto della località dove i blocchi furono estratti in funzione della necessità e soprattutto della vicinanza del giacimento**. Inoltre, l’estrazione sperimentata da Burgos e Laroze presenta la particolarità, trattandosi di un solo blocco, di aver richiesto lo scavo di tre trincee. In condizioni di produzione intensiva e razionale, come ad esempio nel caso della piramide di Chefren, bastavano solo due tagli verticali e perpendicolari tra di loro. Ogni trincea, ovviamente liberava la facciata di un blocco e di quello adiacente. In questo caso, la quantità di roccia sbancata scendeva a 1,25 mc, rispetto ai 2 mc. sperimentati a Wadi el-jarf, con un rendimento pari a 0,071 blocchi al giorno per operaio. In caso di estrazione di blocchi di dimensioni maggiori, la prestazione era ancora migliore.

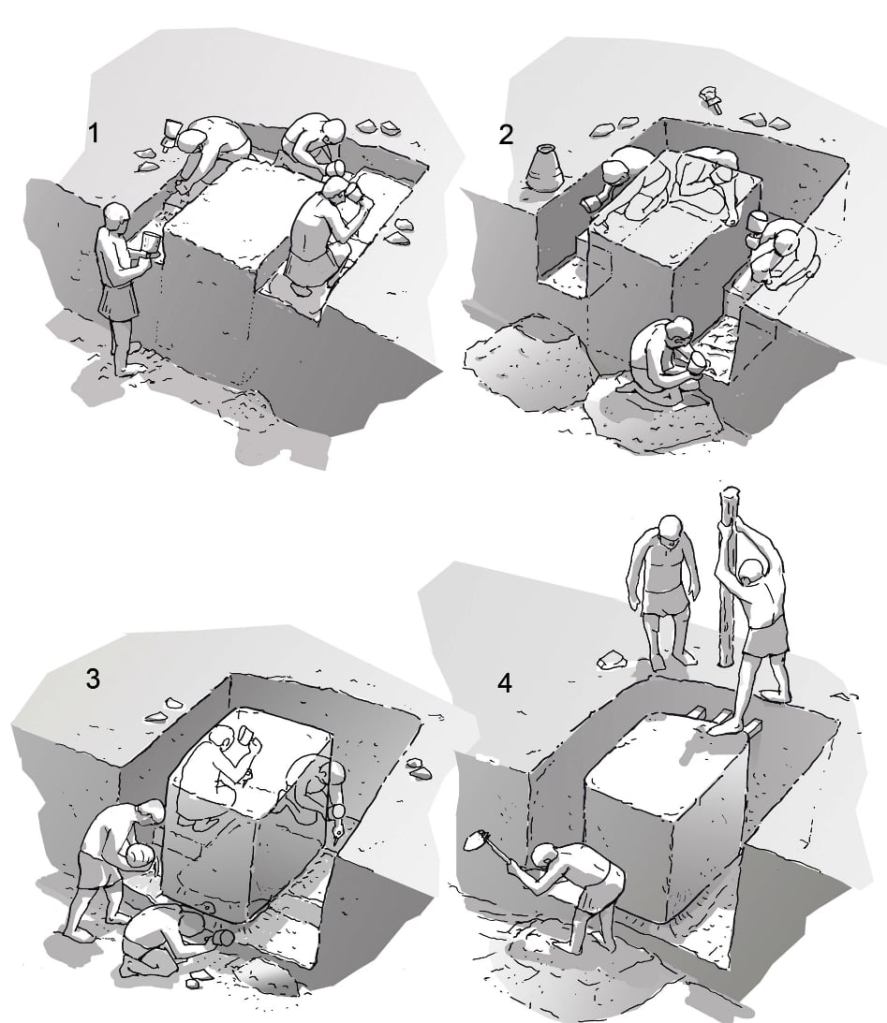

La schematizzazione in 4 fasi dell’estrazione di un blocco a Wadi el-Jarf, operata da una squadra di 4 persone:

1) preparazione del fronte di lavoro e allestimento delle tre trincee verticali;

2) scavo delle trincee;

3) perfezionamento dello scavo delle trincee verticali e scavo alla base del blocco;

4) messa in tensione del blocco, con l’aiuto puntoni di legno, per fratturarla alla base.

Questi risultati possono essere confrontati con la sperimentazione NOVA*** che si era interessata allo studio dell’estrazione delle pietre per la costruzione della Grande Piramide. Siccome quell’esperimento fu condotto con l’ausilio di attrezzi in acciaio, la comparazione dei risultati è, di conseguenza molto limitata. Infatti, in quelle condizioni operative, il rendimento con attrezzatura moderna fu di 186 blocchi estratti in 22 giorni da 12 cavatori (ossia, circa 0,705 blocchi/operaio/giorno). Per riallineare le prestazioni agli utensili utilizzati nell’antichità, Lehner pondera una produzione di 322 blocchi al giorno operata da un totale di 1212 individui (ossia circa 0,266 blocchi/operaio/giorno). Con una simile prestazione senz’altro la Piramide di Cheope, dato per scontato che sia costituita da 2.300.000 blocchi, poté essere costruita in venti anni.

Secondo le stime derivanti dall’esperimento di Wadi el-Jarf, (ma va tenuta sempre presente la differente natura geologica del sito e le condizioni in cui è stato operato il test) per raggiungere un ritmo produttivo di circa 340 blocchi al giorno, sarebbe occorso l’impiego di 4788 cavatori. Però, se si aumenta il periodo di attività del cantiere a 27 anni, il che è comunque plausibile, la produzione giornaliera richiesta scende a 250 blocchi e l’impiego umano a 3521 unità****.

Inoltre, è apparso subito chiaro che l’estrazione generava una considerevole quantità di materiale di risulta. In pratica si è calcolato che per un blocco estratto del volume di 1 mc. si ottenevano circa 1,5 mc. di detriti facilmente compattabili e molto stabili, perfettamente idonei ad essere riutilizzati. Se trasferiamo queste cifre alla piana di Giza, si può stimare che per circa 2.000.000 di mc. estratti furono prodotti circa 3.000.000 di mc. di frantumi che dovevano essere smaltiti oppure, più intelligentemente, riutilizzati. Con una tale quantità di materiale disponibile, che si accumulava continuamente, è del tutto logico ed evidente concludere che venisse reimpiegato, ad esempio, per elevare rampe o impalcature. Una volta chiuso il cantiere, i detriti di cui erano composte potevano essere livellati per modellare la topografia dell’area.

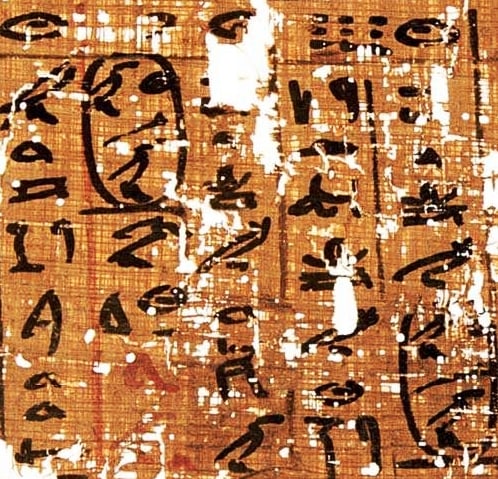

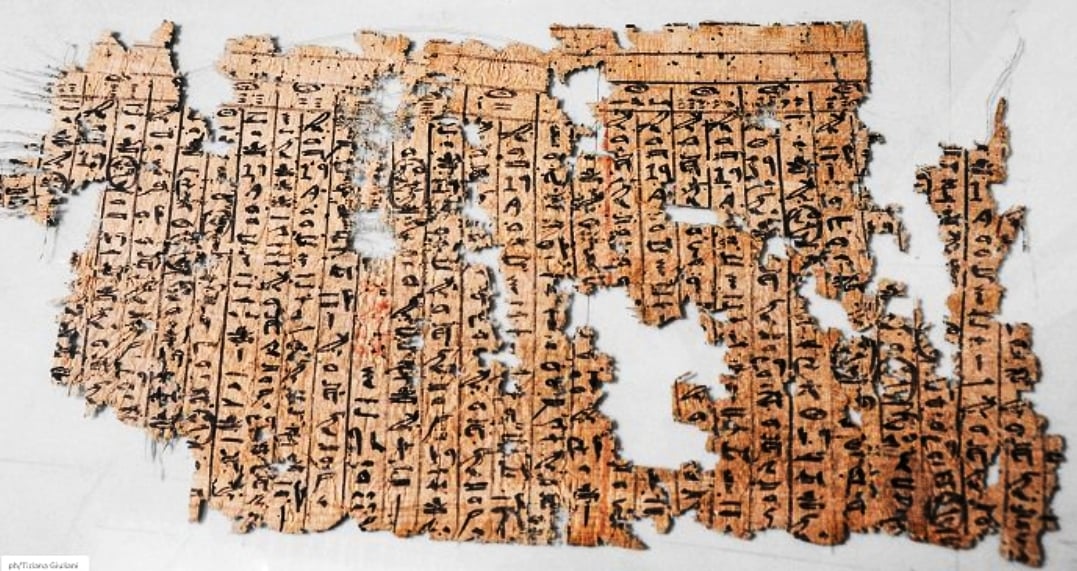

La scoperta della cava di Wadi el-Jarf e di attrezzi dell’epoca, ha fornito moltissime informazioni inedite sui procedimenti di estrazione durante l’Antico Regno. Confrontando gli utensili ritrovati in situ con le tracce lasciate sul fondo delle trincee di scavo, si è potuti risalire alle tecniche impiegate. Ciò ha permesso non solo di ricostruire gesti e posture degli antichi cavatori, ma anche di comprendere come era organizzata la suddivisione dei compiti in seno alla squadra. Quanto sperimentato, va tenuto ben presente, era posto in pratica da individui altamente qualificati e riuniti in squadre estremamente affiatate. I risultati ottenuti vanno rapportati alla grande forza del sistema manageriale egizio in grado di sviluppare delle sinergie che permettevano di conseguire una perfetta combinazione di competenze e risorse umane. Pertanto, è fin troppo facile concludere che il rendimento produttivo fosse ben superiore a quanto evidenziato dall’indagine moderna. La marcatura sistematica di utensili, blocchi o dei vasi, così come è stato osservato a Wadi el-Jarf, testimonia l’importanza e l’efficienza dell’organizzazione della forza lavoro all’interno delle squadre. E’ ciò che attesta anche l’eccezionale papiro di Merer rinvenuto nel sito.

Franck Burgos, scalpellino. CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique. Studio e realizzazione di monumenti antichi. Coordinamento e studio logistico di siti archeologici. Esperto delle costruzioni in pietra.

Emmanuel Laroze , architetto e ingegnere di ricerca presso il CNRS.

Specialista nello studio degli edifici e delle tecniche costruttive antiche, nel 1998 è entrato a far parte dell’Istituto Francese del Vicino Oriente ad Amman dove ha partecipato allo studio del Tempio di Zeus nel sito di Jerash.Dopo aver lavorato presso l’ Institut National de Recherche en Archeologie Préventive di Pantin (2002-2004) e aver preso parte a missioni archeologiche in Siria (Ugarit e Shaara), è diventato direttore del Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples di Karnak in Egitto (2005-2008).

Dal suo ritorno in Francia, è stato assegnato al laboratorio Orient & Méditerranée dove collabora a vari progetti, in particolare in Egitto, come il tempio di Opet a Karnak (cortile del nascondiglio, colonne della sala ipostila) o la porta di Tiberio a Médamoud.

* In altro contesto, a Petra, ad esempio, il rendimento con attrezzi in acciaio in epoca romana, sul gres, è stato stimato intorno a 0,066 mc/h (Bessac,2007 pag. 360)

** Va considerato, infatti, che il numero di blocchi necessari alla chiusura delle gallerie, non avrebbero giustificato la ricerca di un giacimento che per caratteristiche geologiche avrebbe permesso un rendimento migliore. Inoltre, si deve considerare che uno sfruttamento delle risorse su larga scala, avrebbe avuto un forte impatto sul paesaggio circostante, mentre lo scopo del complesso portuale era proprio quello di nascondere nel miglior modo possibile le gallerie di stoccaggio.

*** Lehner 1996, pp.46-93 e 1997, pp.206-209

**** Si ragiona, ovviamente, sull’idea che la Grande Piramide sia interamente costituita da blocchi. Tuttavia, nulla vieta che siano stati utilizzati, in parte, cassoni riempiti da calcinacci, materiali di risulta dell’estrazione dei blocchi e/o sabbia.

Fonte: F. Burgos & E. Laroze, “L’extraction des blocs en calcaire à l’Ancient Empire. Une experimentation au ouadi el-Jarf, JAEA 4 (The Journal of Ancient Egyptian Architecture), 2020 pp. 73-95